Harlem, New York, pointe nord de Manhattan. Vingt ans après Bruce Davidson et sa 100e rue, Martine Barrat livre un portrait fin et attachant de son quartier d’adoption. Point commun des deux photographes : présenter un Harlem vécu de l’intérieur, éprouvé, un Harlem vu avec le cœur. Mais, comme la musique, l’empathie a ses modes : mineur pour Davidson, plutôt majeur pour Barrat. Autre époque, autre Harlem.

Réalisée entre 1966 et 1968, la très belle série de Bruce Davidson montrait en effet, sans pathos ni emphase, un quartier déshérité, insalubre et triste, où les acquis de la lutte pour les droits civiques étaient trop récents pour que les communautés noires et hispaniques aient vu s’améliorer leurs conditions matérielles de vie.

Le Harlem de Martine Barrat, principalement celui des années 1980, frappe au contraire par sa joie de vivre et la chaleur des rapports humains : sourire des enfants, convivialité des adultes, dignité générale. Mais la pauvreté persistante n’est pas gommée pour autant : intérieurs précaires et corps abîmés disent assez la relégation et les difficultés dont souffrait encore le quartier à l’époque.

Martine Barrat évite donc aussi bien la distance froide du reporter que la sentimentalité édulcorée des photographes humanistes. Et ce contraste entre la précarité toujours menaçante qu’on devine, et la joie et la dignité des hommes et des femmes devant l’objectif, donne à ces images une force incomparable.

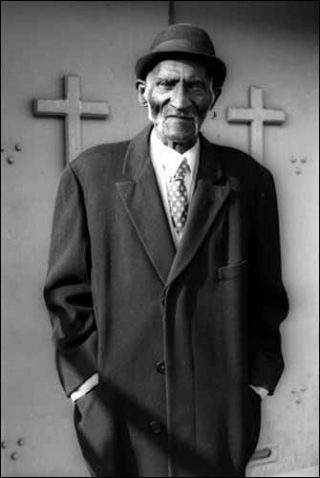

Dans les détails percent de fines nuances quant au niveau social des habitants : un manteau un peu plus élimé, un maintien devant l’objectif qui dit le désir de respectabilité, ou encore, enserrant des dominos comme un tronc d’arbre fait parfois avec un mur, ces doigts si étranges, reptiliens et minéraux à force d’usure et de travail.

Si Martine Barrat sait traduire sa familiarité avec les lieux et les habitants, qu’elle doit à son implication dans la vie du quartier, elle ne perd toutefois pas la distance nécessaire pour percevoir la part de jeu que comprend la vie sociale, présentée comme un grand théâtre. Non pour dénoncer ce qu’elle pourrait avoir d’hypocrite, de conventionnel ou de forcé, mais pour la montrer au contraire comme une fête collective, où grandir veut dire imiter ses aînés en s’appropriant leurs usages, et vivre, mettre en scène son corps dans des rôles à interpréter.

Dans l’imitation des attitudes des adultes par les enfants, dans la manière de porter les vêtements comme autant de costumes selon les rôles à tenir, transparaît toujours cet écart infime entre la personne et son personnage. Ces hommes, ces femmes et ces enfants semblent parfaitement conscients qu’ils participent intentionnellement à un spectacle collectif et qu’ils ne peuvent toutefois s’y soustraire.

Ce jeu dans le jeu social permet à ses agents d’en être les acteurs sans fausse honte et sans pose, et de ne pas se laisser réduire à leur image. Martine Barrat capte cette présence qui se dérobe justement à la représentation, qui résiste aux clichés et signale une vie par-delà les images.

La rue est le lieu privilégié de cette mise en scène à la fois volontaire et inévitable, où les rôles se façonnent et se font reconnaître : jeux, réunions, échanges en tout genre. Si bien qu’on ne visite pas cette partie de l’exposition : on s’y promène avec le sentiment d’y faire des rencontres.

La série Do or Die consacrée aux boxeurs du quartier découvre un autre visage de Harlem, plus dur, qui n’était qu’à l’arrière-plan dans le reste de l’exposition mais qui ne remet pas en cause les grands principes qui y sont à l’œuvre. On est boxeur de père en fils, de ces vieilles légendes du ring encore vivantes à leurs enfants ou petits-enfants, qui s’entraînent parfois dès l’âge de trois ou quatre ans.

Le regard souvent rêveur ou incertain de ces très jeunes garçons rencontre la détermination féroce de celui de leurs entraîneurs : comme pour les costumes dans l’autre partie de l’exposition, Martine Barrat saisit ici, sans jugement, le processus par lequel Harlem forme ses hommes, en façonnant leur corps et tuant leur innocence. La boxe est l’école de la vie pour ceux dont l’avenir se construit à la seule force des poings : se battre, se battre, se battre encore, sur le ring comme dans la vie.

Violence de Harlem, incroyable énergie vitale de Harlem : pulsations alternées qui font battre le cœur de Martine Barrat. Le nôtre aussi.

Martine Barrat

— Papo Angel Morales attend d’entrer sur le ring, 1981. Gleason Gym, New York. Photographie.

— Holy Man, 1993. Harlem, New York. Photographie.

— Peaceful serenity, 1985. Harlem, New York. Photographie.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram