Pavlina Krasteva. On pourrait dûˋbuter avec quatre mots-clûˋs qui figurent dans votre ô¨Schûˋma de travail de lãexposition Prisonniers du soleilô£. Le premier mot est ô¨Architectureô£, qui semble servir de trame û lãexposition. Vous avez mûˆme architecturûˋ lãespace du Plateau en amûˋnageant des salles de cinûˋma, une salle de jeu, des dûˋcors baroques, crûˋant ainsi une exposition dans lãexposition.

Guillaume Dûˋsanges. Lãarchitecture est û la fois le sujet et le prûˋtexte de lãexposition. Cãest une question qui a ûˋtûˋ suscitûˋe par lãinvitation que jãai faite û lãartiste amûˋricain Corey McCorkle, dãabord pour ses recherches profondes et son rapport û lãûˋrudition quãil transforme en formes souvent abstraites ou poûˋtiques. En lãinvitant, tout en sachant quãil sãintûˋresse û lãarchitecture, je savais que le projet tournerait autour des enjeux de cette pratique. A cette occasion, il a rûˋalisûˋ un projet spûˋcifique que nous avons produit avec le Plateau. Le lieu qui lãa inspirûˋ, le Dûˋsert de Retz, est un jardin ornemental dans la tradition anglo-chinoise du XVIIIe siû´cle, qui abrite des ô¨fabriquesô£, ou ô¨foliesô£, sortes de monuments qui ne sont pas vraiment fonctionnels, mais qui reprûˋsentent des ûˋlûˋments architecturaux symboliques.

A partir de cela, je me suis intûˋressûˋ û lãarchitecture en tant quãelle est une pertinente surface de projection pour envisager des questions comme celles de la tradition et de la modernitûˋ, et plus gûˋnûˋralement des sources ambigû¥es de ce quãon appelle le modernisme.

Dû´s lors, lãarchitecture est devenue le creuset, et presque le modû´le thûˋorique, de toutes ces questions contradictoires de lãexposition, cãest-û -dire ces tensions artificielles entre ornementation et fonctionnalisme, entre rationalitûˋ et poûˋsie, entre science et naturalisme, entre industrie et rûˆve.

Lãarchitecture est ûˋgalement visible (en termes plus au moins mûˋtaphoriques) chez dãautres artistes de lãexposition comme Dan Graham et son Private Public Space: The Corporate Atrium Gardens (rûˋalisûˋ avec Robin Hurst en 1987), Louidgi Beltrame, qui sãest inspirûˋ de lãarchitecture de Le Corbusier pour fabriquer la sculpture Mûˋcanique des roches (2010), Pablo Bronstein avec sa gravure Monument for a Public Square (2005), Huber Duprat et sa colonne de cristaux de calcite Sans titre (2008).

ModernismeãÎ

Guillaume Dûˋsanges. Avant de parler du Modernisme, il faudrait parler de la modernitûˋ. Cãest une question intûˋressante car elle est aujourdãhui rûˋcurrente et presque ô¨bateauô£ dans lãart, alors quãelle reste trû´s irrûˋsolue. Aujourdãhui beaucoup parlent de modernitûˋ et modernisme en mûˋlangeant les choses. Tout en nãûˋtant pas un spûˋcialiste de la modernitûˋ, je dirais presque que ce mot mãamuse, tant il dûˋsigne des rûˋalitûˋs diffûˋrentes, et surtout une amplitude temporelle extrûˆmement ûˋlastique selon les disciplines.

Par exemple, pour certains historiens de la philosophie, la modernitûˋ commence û lãAntiquitûˋ; chez les architectes, au XVIIIe siû´cle; dans lãart, au XXe siû´cle; tandis que pour les palûˋontologues lãhomme moderne a 200 000 ans! Pourtant, ce concept recoupe bien une idûˋe, il a une forme, ou plutûÇt un spectre, dans lãimaginaire collectif. Alors, quãest-ce que ûÏa signifie exactement?

Pour simplifier, je dirai quãil y a une modernitûˋ politico-architecturalo-artistique qui sãest dûˋveloppûˋe progressivement û partir du XVIIIe siû´cle. Cãest-û -dire une nouvelle û´re dont la source historique se situe au siû´cle des Lumiû´res, celui de la Rûˋvolution, des nouveaux mondes et de lãindustrie, mais qui a pu elle-mûˆme ûˆtre irriguûˋe par une multitude de canaux plus anciens. Cette modernitûˋ a crûˋûˋ des formes particuliû´res et, prûˋcisûˋment, lãexposition interroge la faûÏon dont ces formes qui sãincarnent dans un modernisme architectural et artistique ont des origines et certains dûˋveloppements occultes, ambigus, et que leur histoire nãest pas si linûˋaire quãon a parfois bien voulu la prûˋsenter.

Beaucoup dãartistes sãy intûˋressent aujourdãhui avec une nostalgie qui frise parfois le lyrique. Comme beaucoup, je me suis intûˋressûˋ û cette question, et en particulier la maniû´re dont on pouvait non pas contester les valeurs de la modernitûˋ ou du modernisme (dans une logique ô¨postmoderneô£) mais dãen dûˋgager les dûˋtours sinueux, parcourir ses branches mortes, en rûˋvûˋler les revers et les multiplicitûˋs.

Jãai ûˋtûˋ particuliû´rement intûˋressûˋ par lãexposition ô¨Other modernismsô£ (2007) qui montrait au sein mûˆme du MoMa (cãest-û -dire le lieu qui fait lãûˋcriture de lãhistoire), comment les critû´res du modernisme architectural avaient ûˋtûˋ dûˋfinis de faûÏon presque unilatûˋrale par deux personnes: Philip Johnson et Henry Russel Hitchcock, autour de lãexposition ô¨International Styleô£ de 1932, sûˋparant le monde en deux, comme une sorte de Yalta esthûˋtique.

A cette occasion, le MoMa remettait en question ces critû´res, montrant quãil y avait dãautres modernismes qui avaient le mûˆme esprit tournûˋ vers lãavenir, le mûˆme souffle de transformation de la sociûˋtûˋ, mais qui dans les formes nãavaient pas forcûˋment privilûˋgiûˋ lãangle droit, ni la ligne droite, ni lãutilisation dãun certain type de matûˋriaux et lãabolition de rûˋfûˋrents comme la nature, lãaura de la matiû´re, etc.

Lãexposition ûˋvoquait notamment lãArt nouveau, Frank Lloyd Wright, et remontait jusquãaux bûÂtiments symboliques de Ledoux et de Lequeu. Cette exposition mãavait marquûˋ, et elle sãavû´re ûˆtre trû´s proche du projet de Corey McCorcle qui sãintûˋresse aux formes en marge de lãhistoire, et prûˋcisûˋment, pour son projet dans le cadre de lãexposition ô¨Prisonniers du Soleilã ce quãil lãappelle: ô¨Le revers de la modernitûˋô£. Soit une face moins manifeste, plus sombre, plus trouble, sensuelle ou morbide. Dãoû¿ la prûˋsence dans lãexposition dãéuvres qui ont û voir avec lãornement, la dûˋcadence, le monstrueux, de Fûˋlicien Rops û Zoûˋ Leonard.

DûˋcadenceãÎ

Guillaume Dûˋsanges. La dûˋcadence correspond justement û lãun de ces espaces sombres de la modernitûˋ. Cãest paradoxal car finalement la dûˋcadence ûˋvoque la fin de quelque chose, la fin dãun monde, les extensions aberrantes et obscû´nes dãun certain mouvement. Ce qui mãintûˋressait, par rapport û cette question, cãest justement de ne pas la considûˋrer de maniû´re temporelle, diachronique. Ne pas la saisir dans un certain ordre des choses (pûˋriode dãapogûˋe puis dûˋcadence, puis nouvelle pûˋriode dãapogûˋe).

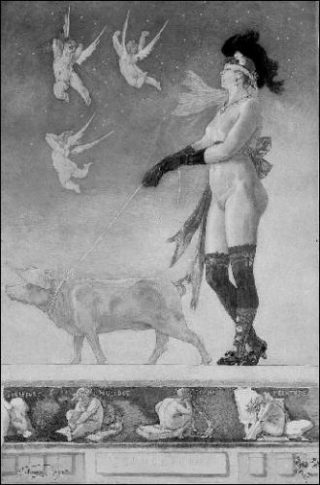

En fait, la dûˋcadence et le progrû´s peuvent aller ensemble, nourrir les mûˆmes affects, sãincarner dans les mûˆmes objets. Cãest cela qui mãintûˋressait, cette prûˋsence de la dûˋcadence tapie sous lãidûˋal moderniste. Je pense û la figure de Baudelaire, considûˋrûˋ comme lãûˋcrivain de la vie moderne, et dans le mûˆme temps le porteur dãun certain esprit morbide et destructeur. Pour moi, Fûˋlicien Rops reprûˋsente parfaitement cette tension fiûˋvreuse dans sa gravure Pornokratû´s (1896), prûˋsente dans lãexposition.

Le progrû´s ne va pas forcûˋment vers la purification. Cãest aussi le propos dãAnnie Lebrun dans son livre Les ChûÂteaux de la subversion. Elle considû´re la ruine comme le monument de la modernitûˋ, le roman gothique comme son langage mûˆme, et finalement la destruction et la contrainte des corps comme la face refoulûˋe de lãidûˋal rûˋvolutionnaire, avec, en surplomb, le figure de Sade.

Dans lãexposition, je nãoppose pas les choses, je ne les organise pas non plus, cãest pourquoi tout est discrû´tement chaotique, clandestinement obscû´ne, sous des allures cosy et confortables.

FantastiqueãÎ

Guillaume Dûˋsanges. Dans le cadre de lãexposition, le fantastique est concrû´tement liûˋ pour moi û la tradition du roman gothique. Mais par ailleurs, la modernitûˋ peut avoir un cûÇtûˋ fantastique dans le sens du rûˆve, ou dãun rûˋel dûˋviant. Par exemple, le regard que porte Louidgi Beltrame sur lãûÛle de Gunkanjima, aujourdãhui en ruine, renvoie û un univers quasi fantastique.

De mûˆme pour le Dûˋsert de Retz: quand on sãy promû´ne parmi ces monuments abandonnûˋs, mais paradoxalement dûˋjû conûÏus en tant que ruines, ûÏa dûˋrape, ûÏa bûˋgaie, on se demande dans quelle ûˋpoque on est. Jãaime le film dãArnaud Desplechin La Sentinelle, qui se passe juste aprû´s la chute du mur, dans le milieu diplomatique, alors quãun nouveau monde est en train de se mettre en place. Dans la premiû´re scû´ne, un diplomate finit son discours en disant ô¨la rûˋsistance, les camps… parfois on se demande si on nãa pas rûˆvûˋ ce mondeô£. Je trouve cette phrase trû´s belle, et lãon pourrait plus gûˋnûˋralement lãappliquer û la modernitûˋ. Je crois que le fantastique apparaûÛt aussi de ce cûÇtûˋ lû : parfois, on se demande si on nãa pas rûˆvûˋ ce monde.

Vous avez une approche originale dans la faûÏon de rûˋaliser des confûˋrences, des entretiens, de concevoir des expositions. Par exemple, les confûˋrences-performances ô¨Histoire de la performance en 20 minutesô£, ô¨Signs and Wondersô£; les entretiens ô¨Sans questionsô£ et ô¨Sans rûˋponsesô£ avec Dominique Petitgand; le texte ô¨Questions pour un championô£. Vous adoptez un comportement û la fois pûˋdagogique, dãartiste et de commissaire-auteur. Il vous arrive dãessuyer des critiques, dãûˆtre contestûˋ dans vos propos?

Guillaume Dûˋsanges. Oui, bien sû£r il mãarrive dãessuyer des critiques, ce qui est normal quand on fait des choses qui sont visibles. Dans mon mûˋtier de commissaire dãexpositions ou de confûˋrencier, jãai envie de partager lãamour de lãart, et pour ce faire, jãutilise certaines formes, que jãemprunte parfois û des champs hûˋtûˋrogû´nes û lãart.

Ce qui mãintûˋresse cãest de surprendre le spectateur, de le piûˋger avec bienveillance dans un systû´me. Pour moi, le pire serait le cynisme, disons, de dûˋsigner simplement des choses et de laisser le spectateur se dûˋbrouiller avec, sãil en a envie, ou les moyens. Jãai besoin de considûˋrer les confûˋrences et les expositions non pas comme des parcours subsidiaires, û la carte, mais comme des situations englobantes, oû¿ tout est important. Lãennemi, cãest lãennui et lãindiffûˋrence.

Il y a quelques annûˋes, il mãest souvent arrivûˋ de me sentir exclu de confûˋrences ou dãexpositions publiques. Donc, je tente de lutter, sans bien rûˋussir toujours, ûˋvidemment, par certaines formes qui sont plus engageantes, tout en faisant attention quãelles ne deviennent pas le sujet mûˆme du travail.

Dans mes confûˋrences il y a lãidûˋe de trouver des modes alternatifs dãadresse au public, mais qui restent fondûˋs sur lãoralitûˋ. Des formes û la fois expûˋrimentales et ludiques, sans renier le fond, lãexigence intellectuelle et thûˋorique. Quand on fait cela, inûˋvitablement, il y a des personnes qui ne supportent pas, qui pensent par exemple que cãest du rûˋvisionnisme historique. Jãaccepte les critiques, et je tente de lãûˆtre moi-mûˆme.

Pour moi ces objets-lû ne rûˋsultent pas dãune position, mais dãun engagement. Je suis engagûˋ dans lãart et plus prûˋcisûˋment dans ses formes de monstration. Celles-ci sont des rapprochements prûˋcaires, parfois risquûˋs, donc naturellement critiquables. Mais lãhistoire officielle est aussi critiquable. La preuve: lãexposition de laquelle nous venons de parler, qui aborde une histoire de la modernitûˋ et du modernisme, que les historiens remettent en cause eux-mûˆmes. Je pense aussi quãune mauvaise exposition nãabûÛme pas une éuvre, pas plus quãune mauvaise confûˋrence. Si lãéuvre est forte, elle rûˋsistera. Je suis venu û lãart par des expositions, par le regard des curateurs eux-mûˆmes engagûˋs, et cãest dans cette dynamique que je veux travailler.

Il y a une rûˋcurrence de ô¨signesô£ dans vos expositions et confûˋrences. Jouent-ils un rûÇle important dans votre vie?

Guillaume Dûˋsanges. Je mãintûˋresse aux signes par curiositûˋ, dãune maniû´re littûˋraire, je ne suis pas mystique. Je suis trû´s rationnel. Je crois dans les sciences, nûˋanmoins il mãintûˋresse dãemprunter des chemins de traverses, bordûˋs par lãhermûˋneutique, les thûˋories des signes, lãûˋsotûˋrisme, le mysticisme, car ce sont des modes de penser qui ont eu et ont toujours des consûˋquences rûˋelles. Et par ailleurs, ce sont de passionnants terrains de jeux.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram