L’idée est pertinente. Alors que la galerie Almine Rech présente au rez-de-chaussée de son espace une sélection d’artistes déjà consacrés, elle fait la part belle à l’étage à un jeune artiste anglais quasi-inconnu de la scène française. L’idée est d’autant plus brillante que les filiations mettent à jour des combinaisons qui instruisent beaucoup sur le rapport de l’artiste avec le spectaculaire. Car dès l’entame de l’exposition, face à nous, cette épuisante réalité: le spectacle est partout; l’événement constitue le contenu; le clinquant, le lisse, le style, fleurissent aux avant-postes du discours.

Cependant, la réflexion des artistes dépasse de temps en temps cette courte envolée: ils choisissent là les armes de la suggestion ou du minimalisme échevelé. Ils ne retiennent du spectaculaire que son penchant pour les beaux effets et repoussent au regard ses intentions démagogiques.

C’est le cas de la sculpture de Carl André, une organisation de plaques métalliques simplement posées au sol. Elle parle du spectaculaire en faisant de l’anti-spectacle, c’est-à -dire qu’elle lui retire toutes ses prérogatives. Elle n’est pas visible, elle n’a pas de relief, n’affirme aucun effet de style ni aucune autorité sur l’espace d’exposition et brise la notion de distance avec le spectateur. Elle se met à sa hauteur, dans tous les sens du terme.

Pour sa part, Gregor Hildebrandt joue la contradiction à plein régime. Ses tableaux de grandes envergures montrent des bandes magnétiques collées sur la surface de la toile en lieu et place de la peinture. L’illusion est complète: à distance, nous pourrions être face à un monochrome quelque peu chargé de matière; au contact de la toile, nous vivons le remake frondeur d’un Pierre Soulages, avec ses concessions à la mix attitude, quand l’art contemporain s’approprie le vocabulaire des médias audiovisuels. Anti-spectaculaire lui aussi dans la forme, Hildebrandt n’en développe pas moins une aspiration servile à l’effet plutôt que la subversion des codes.

L’effet à défaut de la transgression de l’image. Les intentions de Hedi Slimane se situent là également. Dans sa photographie, il donne à voir un ampli de scène qui se détache de l’obscurité en imposant simplement ses formes raides, autoritaires tout autant que sensuelles. L’objet présente une plastique impeccable, minimaliste et élégante qui érotise, s’il fallait encore le faire, la typologie du rock tel que l’artiste tente de la définir depuis quelques années. Slimane ne réactualise pas une attitude rock, il lui rend hommage, la sacralise ou la sanctuarise. Quitte encore une fois à la livrer en spectacle.

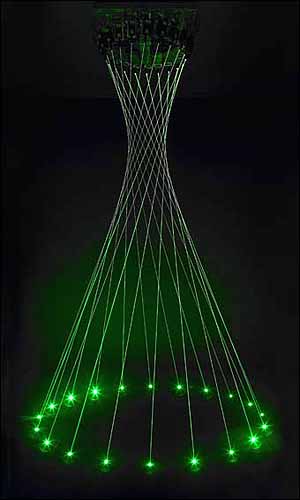

L’aura de l’œuvre, cette mise à l’écart du spectateur, s’incarne encore plus dans la réalisation de Matthew Schreiber. Ici un dispositif de vingt lasers qui se croisent depuis le plafond jusqu’au sol formant à la base une cage ronde, virtuellement infranchissable. L’œuvre se regarde mais ne s’apprivoise pas. Elle suspend l’attention par sa présence fulgurante mais coupe court à toute tentative d’en explorer les limites physiques.

La limite physique de l’œuvre, sa charge critique et ironique: tel est justement le propos des peintures d’Anja Schwörer et surtout de Jens Wolf. Ce dernier utilise des motifs éclatés qui traversent de part et d’autre ses tableaux. Il emprunte ses couleurs au Pop art et assume une dynamique propre aux grandes figures de la peinture abstraite américaine. Pour mieux en rejeter l’autorité et mieux s’en démarquer. Pour mieux entretenir le mythe de la subjugation par l’effet. Car au lieu du geste et de la peinture, ce sont les superpositions et les nervures du support en contreplaqué nu qui dictent son tracé.

L’intervention de Nathaniel Rackowe à l’étage ne contredit pas cette vision des choses. Dans ces trois installations, le jeune britannique déconstruit patiemment les stratégies de visibilité de l’œuvre en mettant à jour les mécanismes et les coulisses de son aura.

La première est une cabane aux cloisons écartées dans laquelle se loge une simple ampoule. L’ampoule s’éclaire lorsque les néons de la salle baissent d’intensité par intermittence régulière. La deuxième suggère un escalier d’angle construit avec des néons. La troisième fiche de puissants néons dans des blocs de bois installés sur des rails et en mouvements latéraux perpétuels.

Les trois pièces placent la lumière au cœur des éléments. Seulement celle-ci flanche et s’évanouit au profit d’une pénombre plus subtile ou bien alors elle s’efface derrière le mouvement qu’elle imprime. Mais surtout cette absence de stabilité lumineuse, ce mouvement permanent qu’elle insuffle, synonyme de doute, permet au spectateur d’interroger sa propre situation dans l’espace et, plus concrètement, de regagner sa place dans la tension naturelle qui anime sa rencontre avec l’œuvre.

Quand le spectacle ne s’impose plus au regard, quand la construction du mythe apparaît au grand jour, l’autorité de l’œuvre peut vaciller et dès lors, comme dirait Duchamp, c’est bien «le regardeur qui fait l’œuvre.

Jens Wolf

— Untitled, 2004. Acrylic on plywood. 92 x 70 cm.

Matthew Schreiber

— One Arm (Alexander III), 2006. Laser. Dimensions variables.

Nathaniel Rackowe

— Cube 5, 2007. Mixed media. 250 x 250 x 125 cm.

— Sliced Door 3, 2007. Mixed media. 300 x 80 x 125 cm.

Gregor Hildebrandt

— Faith, 2001. Cassette tape on inkjetprint. 300 x 640 cm.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram