Giorgio Silvestrini

Décalage, écart, bifurcation. La peinture de Giorgio Silvestrini est un instrument bifide. Elle suspend l’impression d’évidence sensible immédiate et sans ambiguïté et donne une autre qualité de présence à l’objet exhibé et isolé de tout contexte narratif et explicatif. On entre dans l’espace et on a d’abord l’impression fugitive qu’il y a du vent: on est à Venise au temps de l’Empire austro-hongrois quand on voit les piquets d’amarrage de Venedig. L’eau, les voiles, les coques marines qui frayent, ces images en mouvement, ces images de mouvement, viennent à l’esprit. On est presque pris par une impression de tangage — le temps d’un sein nu entre deux chemises.

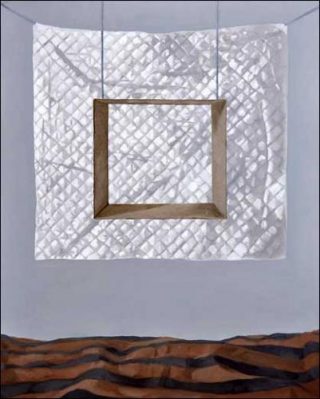

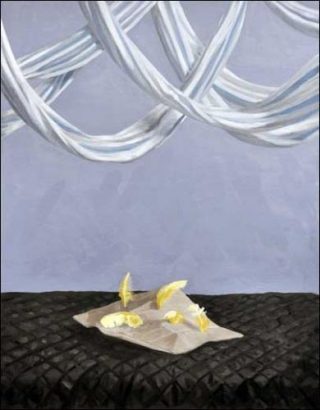

Puis, on comprend qu’il ne se passe rien de tout cela, qu’il n’y a pas de vent qui soulève ces tissus peints coiffant ces piquets. Formes, aspects et textures: ça glisse, et pourtant c’est fixe, c’est bien là , ça ne bouge pas, ça prend la pose et la lumière. Ce que l’on a sous les yeux ne sont pas des images, mais des mises en scène insolites qui déjouent les réflexes de reconnaissance mécanique des objets environnants, soumis normalement à un processus d’identification puis de classifications, annulant le regard que l’on porte sur eux.

Là , le mécanisme routinier ne fonctionne plus, l’art du peintre a mis au point un dispositif formel et systématique où le seul enjeu est de regarder, de voir la composition picturale qui présente la chose comme sur une scène de théâtre avec ses projecteurs subtils et orientés qui font de l’espace une géographie d’ombres et de lumière, accentuant les reliefs, creusant les volumes, moirant les surfaces.

Ce n’est pas le temps du mouvement que l’on saisit ici, c’est le moment de la composition. Giorgio Silvestrini nous met devant le relief matériel des objets comme Alfred Jarry nous remet dans l’oreille le relief sonore des mots qui ne sont jamais réductibles à leur sens. Voici Père Ubu qui, sous le fouet, se met à avoir «l’air d’un sabot qui vire à la peau d’anguille». Avoir l’air de quelque chose, c’est l’être et ne pas l’être à la fois. Un requin en trophée? Un hamac en patchwork? Des plumes jaunes qui dansent sur un morceau de carton? Gros plan sur une sucette? Un cyclope? Une balle de tennis enturbannée? Une tête d’oiseau au bec de léopard? Des bouton-yeux? Des feuilles d’arbres, des feuilles de papier froissés? Un oiseau en origami? Une girouette de fête foraine?

L’ironie colore de manière particulière l’ensemble de ce solo show, ironie légère qui aiguillonne le sens de la composition, l’importance de la picturalité, ironie qui éloigne tout onirisme, toute efficacité graphique et même tout surréalisme. Le rapport à l’objet est frontal, il ne se passe rien en dehors de l’affirmation sensible et immanente d’un objet composite et hybride dans le tableau.

Le tableau expose la précarité de ces objets mais la neutralise dans sa lumière qui fige l’instant de manière douce et familière, nous renvoyant à notre élément, ce de quoi notre pensée et sensibilité sont faites, à savoir de morceaux de présent, de maintenants qui se composent plus ou moins harmonieusement. Giorgio Silvestrini raccorde la peinture avec son langage propre et exclusif, dans le silence de toute extrapolation de sens, défendant comme Paolo Uccello ou Felice Casorati, Giorgio Morandi ou Giorgio De Chirico, la mise en scène picturale et l’exubérance d’une composition trop construite pour céder à l’illusionnisme — constructions rigoureuses et soigneuses transfigurant l’ambivalence étrange de ces objets précaires peints d’après des maquettes de fortunes, faites de chiffons et de cartons, de bouts de tissus et de bouts de bois, comme des marionnettes fichées sur des tiges mais affichant une réelle personnalité. Ces pantins et mannequins attifés nous tendent le miroir par où nous pouvons reconnaître que nous sommes peut-être faits de la même étoffe.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram