Par Samantha Longhi

Samantha Longhi: Vous avez fréquenté une faculté de lettres avant de rentrer en école d’art, chose relativement rare chez les artistes. Est-ce que cela a eu une incidence sur votre travail, ou l’a enrichi d’une certaine manière?

Gilles Barbier: En réalité, j’ai surtout étudié l’histoire de l’art et l’esthétique. Je suis arrivé en France à l’âge de vingt ans avec une très grande envie d’approcher la scène artistique. J’avais eu à l’époque des échos assez négatifs de l’École des beaux-arts, et je me suis donc inscrit en fac de lettres.

Je garde un souvenir un peu anesthésié de ces années à l’exception d’un cours, le seul qui abordait l’histoire de l’art contemporain, animé par un homme d’une grande culture de l’art actuel. Il m’a beaucoup appris. C’était en 1986-1987. Il nous parlait de Gina Pane, des Actionnistes viennois, et nous montrait des choses différentes que celles qu’on abordait habituellement, à savoir Warhol, Lichtenstein et Kossuth.

Je me suis lié d’amitié avec cet homme qui enseignait également la culture générale aux Beaux-Arts. C’est en lui parlant de mon appétit pour la chose artistique contemporaine qu’il m’a encouragé à rentrer aux Beaux-Arts. J’ai donc atterri à Luminy, à Marseille, en troisième année. J’y ai eu des discussions très intéressantes avec certaines personnes à propos de Dada, de ce qui a précédé Dada, mais aussi sur certaines cultures rock, le mouvement punk, tout ce qui était possible de reconstruire depuis les Fumistes et les Incohérents de la fin du XIXe siècle jusqu’à une actualité, celle de la fin des années 80, avec la trans-avant-garde d’un côté, très problématique, et la fin de l’histoire qui posait aussi beaucoup de questions. Je cherchais de mon côté une alternative à la fin de l’histoire, un peu à la manière de Gregg Marcus, une histoire cachée.

Avant de parler de vos sculptures, très ostentatoires, pouvez-vous nous parler de vos gouaches sur papier, plus discrètes?

Les gouaches correspondent à un processus très lent qui provient de ma pratique d’écriture. J’écris beaucoup car c’est une façon pour moi de ralentir le flux de la pensée parfois un peu délirante, et d’essayer, par des stratégies parfois un peu paranoï;aques, de pousser le sens jusqu’au bout. L’écriture est un outil à cet égard très pratique qui articule mieux les choses que le langage.

Ma production de textes préfigure un grand nombre de pièces. J’ai souvent l’impression que mes pièces sont des illustrations de ces textes. C’est une méthode de travail qui s’est imposée petit à petit. Mais quand je montre une pièce, tout le travail qui l’a précédée n’est pas visible — le travail de construction qui procède par interactions consiste en des séries de conversations, d’échanges de pensées, d’idées, etc. Cela pose un vrai problème dans la mesure où ce qui aboutit à l’espace d’exposition n’est qu’un fragment de ce qui préexiste: un prétexte très narratif, très partagé et aussi écrit.

A un certain moment, ma production a atteint un seuil d’incompréhension qui m’a semblé manifeste. Les gens ne savaient pas pourquoi je recopiais le dictionnaire, pourquoi je faisais des clones, etc. J’ai donc eu envie d’éclairer ces textes et de les faire parvenir dans l’espace d’exposition.

J’ai commencé à introduire ces textes dans des dessins dans la perspective de les illustrer à nouveau avec trois personnages: le narrateur, le contradicteur et le chroniqueur. J’ai fait plusieurs essais et le fait de garder le texte en réserve de blanc figurait mieux la notion d’éclairage. Par ailleurs, il y a toujours un double jeu dans mon processus de travail: je fais d’abord des trouvailles techniques en commençant des projets qui sont déjà des illustrations de textes et ça revient au texte car ces trouvailles techniques génèrent des concepts qui sont ensuite retravaillés par l’écriture et qui reviennent à nouveau sous forme de dessins et sous forme de pièces. C’est une circulation comme une sorte de lessiveuse.

Vos pièces sont extrêmement impressionnantes. L’Ivrogne présenté au Mac/Val mesure sept mètres de haut et représente cinq ans de travail. Avez-vous un atelier de production? Comment se passe le process?

Je ne fais pas vraiment de différence entre le travail de conception et le travail de production. Je n’ai pas envie de sous-traiter ma production car j’ai la chance d’avoir un atelier qui sait tout faire ou presque. Je travaille avec une équipe composée entre deux et cinq personnes en fonction de la technicité et des échéances de travail. Cela fait très longtemps qu’on travaille ensemble et on a petit à petit débroussaillé les différentes techniques de moulage, de façonnage, de thermo-moulage. Je sous-traite uniquement la taxidermie car je me sens mal à l’aise avec cela. Entre le moment du projet et sa finalisation, il y a des temps très courts et un suivi qui est très souple.

Vous êtes situé dans la Friche de la Belle de Mai à Marseille.

Je suis arrivé à la Friche en 1993, j’ai été un des premiers à m’y installer. J’ai eu beaucoup de chance car je sortais des Beaux-Arts et j’ai été mis au courant de l’existence de ce lieu. Il fallait faire un projet et dégager un peu de budget. On a donc pensé à des ateliers-résidences en invitant des artistes en priorité internationaux puis nationaux, afin d’éviter le milieu confiné marseillais. On a eu un peu d’argent pour installer neuf ateliers, puis ça s’est développé avec la galerie, etc.

J’ai donc un très grand atelier qui me coûte peu. Comme je produis mes pièces, j’ai mis en place une économie qui fonctionne très bien et qui me rend indépendant. C’est une grande responsabilité envers les gens avec qui je travaille et en même temps c’est une grande liberté.

Certaines pièces sont des portraits extrêmement réalistes et suscitent des comparaisons avec des artistes tels que Ron Mueck par exemple. Quelles techniques utilisez-vous?

J’ai commencé à faire des moulages à peu près en même temps que Ron Mueck, mais il est beaucoup plus technique que moi. J’étais au début beaucoup plus informé et plus impressionné par le travail de Duane Hanson, un artiste de la fin des années 70 qui a fait une critique sociale de l’Amérique en faisant des moulages hyperréalistes de touristes obèses à chemises à fleurs, avachis sur des valises, ou de vieilles dépressives qui posaient dans des musées comme des intrus ou comme des figures tutélaires de l’ennui et de la société de consommation. Une de ses pièces emblématiques est une femme très vulgaire, la clope au bec, qui pousse un caddie rempli de denrées; c’est cette pièce qu’a repris Matthieu Laurette pour en faire une citation.

En 1994 environ, j’avais vraiment envie d’entretenir la relation la plus discrète possible avec la notion de problématique qui m’avait écœurée. Pour essayer de me situer, je me suis inscrit dans une relation de travail proche de la dépense sans nécessairement savoir à quoi servirait cette dépense, sans nécessairement avoir d’adresse. Et de façon très embryonnaire, j’ai voulu mettre en place une stratégie qui serait celle du jeu de l’oie.

J’avais donc fait découper des plaques de verre dans lesquelles étaient inscrits divers messages qui me passaient par la tête. J’avais aussi fabriqué un petit personnage que je déplaçais chaque jour afin de savoir à quoi j’allais dépenser mon temps et mon énergie au quotidien. C’est à partir de cet embryon de procédure que ce pion, au départ petit mannequin, est devenu un alter ego, avec sa propre vie, à l’image de ce que j’étais mais en prenant en compte l’idée qu’une fragmentation est possible, que le soi et le moi sont divisibles, adopter plusieurs stratégies de travail, aller jusque dans la contradiction sur ces effets.

La seule façon d’avancer s’est imposée à moi par le clonage de façon théorique. J’ai donc voulu mettre en place une représentation fidèle à cette idée d’«identique différent» ; le plus identique possible, c’est-à -dire avec le moins d’interprétations possibles, mais en même temps différent dans un phénotype qui serait la liberté d’agir malgré un génotype commun. L’hyperréalisme me proposait ce type de représentations.

J’ai commencé à me renseigner sur les méthodes de moulage au tout début de mon atelier. Nous avons réussi à trouver des techniques extrêmement simples, d’une rapidité absolue qui arrive peut-être à un résultat plus fidèle que Ron Mueck qui, lui, ne travaille pas sur moulage. D’abord, les moulages se sont effectués sur moi puisque j’étais la personne à fragmenter, chacun des fragments occupait une niche d’exploitation, d’un scénario possible, et puis cette technique-là m’a donné la possibilité d’exploiter un autre potentiel de la sculpture hyperréaliste, par exemple la vieille dame aux tatouages ou les super-héros à l’hospice, et petit à petit comme souvent, une technique a donné des idées qui ont fait en sorte que les choses se sont dissociées lentement.

Je suis très intrigué par l’hyperréalisme et son potentiel, c’est quelque chose dont je n’ai pas encore fait le tour. Je suis très intéressé par la copie en général, non pas parce qu’elle reproduit un modèle, mais parce qu’elle permet de faire une boucle en tant que pure invention d’espace. C’est ce que j’aime, c’est presque une figure de rhétorique: partir d’un point pour revenir au même point. On a des choses tout à fait identiques, mais il y a eu une trajectoire qui est en fait une non trajectoire puisqu’elle est une pure dépense, une pure perte. J’aime cette pure dépense, j’aime cette pure perte. J’aurais horreur de rendre des comptes sur une forme d’intelligence ou de raison, sur des notions morales ou éthiques.

Vous travaillez sur des sujets tels que le corps dans ses différentes manifestations.

Je suis intéressé par le corps car j’aime sa fragilité, je suis touché par son émiettement, par la violence qu’il endure et j’essaie de travailler cette violence par un rapport du dedans au dehors, une fuite vers l’extériorité.

Je vois souvent écrit à propos de mon travail que j’effectue une critique acerbe, et ça me surprend beaucoup parce que je n’ai absolument pas l’impression d’être dans cette dimension.

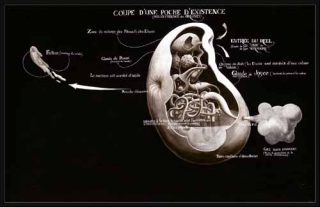

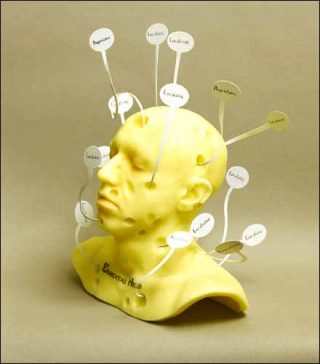

Je perçois une véritable dimension humoristique dans votre travail en regardant L’Orgue à pets ou Le Paysage mental par exemple.

Je travaille souvent en récupérant simplement ce que je vois, j’ai le sentiment de voir le corps de plus en plus comme un lieu de transit très complexe, à la fois pour ce qui le traverse comme fluide et éléments nutritifs, mais aussi par l’entertainment, et par cette relation de locataire-propriétaire de lui-même.

Il y a trois niveaux de propriété de soi qui me semblent être aujourd’hui véritablement en crise. Cela ne me pose pas de problème en soi; je préfère ça à la notion de sujet, de moi unitaire. On serait peut-être plus proche de la flexibilité que nous propose le langage par rapport au corps aujourd’hui, la réflexion consumériste des sociétés occidentales. Je la trouve beaucoup plus proche de ce que propose le langage c’est-à -dire toutes ses nuances, ses ajustements avec la possibilité d’écrire, de réécrire, de changer certaines propositions.

Le corps est vraiment devenu un langage, d’ailleurs il est totalement en phase de décryptage aussi bien au niveau de ses désirs, que de son instruction génétique. A tous les niveaux, le corps s’est ouvert, dans un processus historique avec la chirurgie, avec la psychanalyse, et il délivre du contenu. Je ne fais que constater cette chose-là , cette parcellisation, cette ventilation du corps, et j’essaie de la rendre effective à travers les différents mannequins qui sont des postures à travers cet univers qui me semble de plus en plus émulsionné, poreux. Ce n’est pas quelque chose que je combats du tout. Je montre et j’interprète, je mets les choses en image. Je parle du corps et de l’air, du corps et ses organes. Je vois le corps comme traversé. J’appelle ça l’esthétique du viol; le viol des replis les plus intimes du corps est devenu quelque chose de complètement acceptable, voire parfois de totalement souhaitable. Je ne sais pas quelle éthique on peut déposer là -dessus, ce n’est pas mon problème.

D’où parfois une certaine dimension scatologique, voire parfois une certaine violence. Mais, encore une fois, je ne recherche absolument pas ni la scatologie ni la violence; c’est seulement après coup et après avoir constaté des choses que je me rends compte à quel point cette violence est active et préexistante. Et je ressens cette violence et mes pièces en sont seulement l’illustration.

Il y a aussi une dimension humoristique forte dans votre travail. Vous avez participé aux expositions «Burlesques contemporains» l’année dernière et «L’Idiotie» au Domaine de Pommery.

Cet humour perçu par certains peut être ressenti comme une très grande violence par d’autres. Par exemple, en 1995 j’ai montré une pièce à la galerie Vallois où des indications diverses étaient présentées sur les murs pour passer la journée. L’une d’entre elles disait: «Surveiller vos selles, nul n’est à l’abri d’un cancer du colon». Ça a été d’une extrême violence pour certains. C’était un message a priori absurde qui est rentré dans l’inconscient des gens. La réception des œuvres est très complexe, d’autant plus quand on parle du corps. Il n’y a pas un corps, chaque corps est unique.

J’ai une relation très ambigüe avec le sérieux. Le sérieux est quelque chose que je déteste, alors que je suis quelqu’un d’extrêmement sérieux et méticuleux dans une certaine absence de sérieux. Je suis toujours tenté d’avoir un fou rire devant cette quête un peu naï;ve, un peu éperdue, qu’ont certains artistes de chercher du sens aux choses. Toutes ces ambitions de l’art me touchent beaucoup et me font beaucoup rire à la fois. Je n’y participe pas du tout. En revanche je travaille avec le plus grand sérieux sans autre but que de donner du divertissement et du gazeux. Il y a cette dimension peut-être grotesque dans mon travail, idiote au sens où l’entend Jean-Yves Jouannais, c’est-à -dire singulier. Je n’ai jamais eu envie de faire partie d’un groupe ou d’un ensemble, je me sens très mal à l’aise et très intimidé par les grands mouvements. Mais ce n’est pas non plus une stratégie. Je loupe sans cesse les marches qui me permettraient de pouvoir affirmer quelque chose. J’ai une très grande admiration pour les artistes qui arrivent à poser les choses, à inventer les choses. J’ai l’impression de ne rien inventer, je cherche mes images sur Internet, je ne livre aucune interprétation. Je suis toutefois un travailleur acharné, j’ai un comportement de fourmi, j’amasse énormément de documents que je recoupe, que je recopie, que j’incorpore. J’ai tout ce rapport de digestion de l’information, à l’écriture, à la retranscription, c’est peut-être là qu’est le travail, mais je ne saurais pas comment dire en quoi cela consiste. Ce n’est pas l’intérêt, j’aime amener ces choses-là dans l’espace d’exposition, le reste m’intéresse modérément.

Quels sont vos projets?

Je fais peu d’expositions, on m’en demande peu par ailleurs, je suis donc assez tranquille. Je n’aime pas beaucoup les expositions de groupe, les thématiques. J’ai un projet qui aboutira peut-être dans un an car je suis extrêmement lent.

Est-ce que vos projets sont la plupart du temps de votre initiative, ou avez-vous parfois des commandes?

Il ne m’est jamais arrivé de recevoir des commandes mais je crois que je serais très mal à l’aise avec cela car j’ai de grands problèmes d’indécision. J’aime particulièrement le travail avec mon atelier car il y a ce processus de transformation qui est la garantie la plus absolue de sortir de ma tête. Exprimer ma vérité intérieure serait la chose la plus indécente à laquelle je pourrais penser.

Je veux que le travail soit une sorte de mise au dehors, de travail dans le dehors, hors de soi, et j’essaie au maximum d’éviter ce que serait une essence, un soi, ce que nous a bassiné la philosophie jusqu’à Wittgenstein, etc. Il y a donc cette dimension entre l’impulsion de départ, qui est l’idée, et l’arrivée de la pièce qui est quelque chose de très différent, car l’atelier s’en mêle, la galerie s’en mêle, et j’adore ça. Livrer une proposition ne m’amuserait pas et serait assez douloureux.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram