Gilles Barbier

Gilles Barbier

Parmi les grandes surfaces inexplorÃĐes, avant le cosmos et le fond des ocÃĐans, câest sans doute le fond de nous-mÊmes qui reste le territoire le plus lointain. Nous en sommes tous, à des degrÃĐs divers, des gÃĐomÃĻtres, des mesureurs, des inspecteurs, mais seule une petite dÃĐlÃĐgation a reçu lâautorisation dâaller y plonger les deux mains, pour en ramener une boue mystÃĐrieuse. Les artistes, ces scaphandriers de lâinconscient, nous leur confions par principe et depuis au moins trente mille ans la lourde responsabilitÃĐ de nous ramener, à chaque fois que cela est possible, quelque chose venant à peu prÃĻs du fond de lâexistence.

Quelque chose de vÃĐgÃĐtatif

On retrouvera à nouveau le corps de lâartiste, moulÃĐ, dans cette technique populaire et hyperrÃĐaliste que Gilles Barbier affectionne. Mais pourquoi toujours utiliser son propre corps, au risque dâun engloutissant narcissisme? Gilles Pour Barbier, la rÃĐponse est avant tout technique, et relÃĻve dâune rÃĐalitÃĐ dâatelier: câest parce que son propre corps, cette forme qui vieillit, il lâa toujours sous la main. Il sait lui donner rapidement lâattitude recherchÃĐe, sans avoir à diriger un hypothÃĐtique modÃĻle. Le moulage lui permet ensuite de ne pas avoir à interprÃĐter. ÂŦIl y a toujours un tiers qui sâoccupe dâinterprÃĐter le corps: câest le temps.Âŧ

Ce rituel de lâempreinte de sa propre forme plastique, Gilles Barbier le pratique depuis de nombreuses annÃĐes. Câest une performance physique, mais qui sâeffectue dans le retrait, lâimmobilitÃĐ et la concentration. Quelque chose de la sculpture classique, de la pose. Ce temps long est littÃĐralement prÃĐsent dans la sÃĐrie des Still People (2013), oÃđ lâhomme se prÃĐsente dans une position assise, mÃĐditative, ÃĐtrangement envahi par des mousses, du lichen, des champignons mycorhiziens, du lierre et dâautres plantes grimpantes.

Une sculpture ÂŦromantiqueÂŧ que lâon interprÃĐtera à souhait, selon sa dimension autobiographique dâhommage à la pratique elle-mÊme, sa dimension mÃĐtaphorique dâun homme comme retirÃĐ de son ÃĐpoque, ou encore symbolique: celle dâun Être rÃĐconciliÃĐ qui laisserait pousser sur lui-mÊme lâanarchie de ce quâil a domestiquÃĐ et asservi depuis plusieurs siÃĻcles.

AccompagnÃĐ dans lâexposition de son double fÃĐminin, ÂŦophÃĐlienÂŧ, on ne peut pas faire lâimpasse sur les rÃĐcits, grands ou petits qui ressurgissent ici: Adam et Eve bien sÃŧr, la Belle au Bois Dormant, Tristan et Iseult pourquoi pas, puisquâil sâagit tout de mÊme de mettre ces personnages en relation, en tension, avec une immense table à victuailles. ÂŦGargantuesque festin hyperrÃĐalisteÂŧ trÃīnant au centre de la galerie.

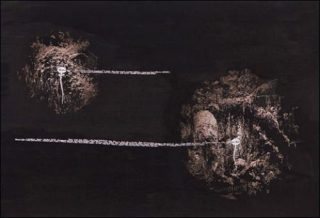

Lâexposition prÃĐsente en contrepoint une nouvelle sÃĐrie de dessins, qui sont à envisager comme des instantanÃĐs de ce que nous montrerait un pÃĐriscope surgissant dans lâinconscient de lâartiste. Une sorte de journal de bord, une matiÃĻre magmatique, soupe oÃđ bouillonnent diffÃĐrents morceaux quâon retrouve plus ou moins dÃĐveloppÃĐs dans lâespace des sculptures ou des installations.

La plupart du temps, ils sont parcourus de bulles, de phylactÃĻres ou de sentences qui influencent la lecture de lâÅuvre, mais qui nâagissent jamais comme une explication. Peut-Être plutÃīt un ÂŦmonitoringÂŧ de lâactivitÃĐ de lâartiste, une fixation monochrome et figurative de la matiÃĻre noire de lâinconscient, des images en guise de Ãa, structurÃĐes comme un langage. Gilles Barbier les envisage dâailleurs comme un dispositif articulÃĐ, une sorte de grammaire dont les rÃĻgles varient selon lâespace qui les accueille.

Cette sÃĐrie, commencÃĐe en 2003, fait partie du terreau ÂŦsur lequel pousse le travailÂŧ: un moule sans limite, en quelque sorte.

GaÃŦl Charbau

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram