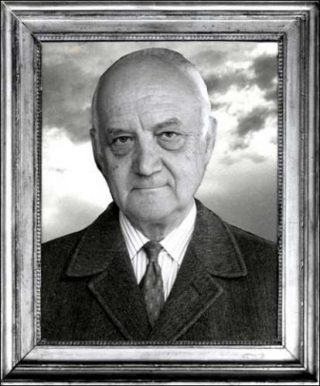

Alexandrine Dhainaut. Votre carrière artistique est assez atypique. Elle n’a commencé que vers la fin des années 90, vous étiez alors patron d’une petite entreprise à la retraite. Comment êtes-vous arrivé à la photographie ? Comment tout cela a commencé ?

Gilbert Garcin. Tout à fait par hasard. Il n’y avait absolument rien de prémédité. Sur les conseils d’un ami, j’ai fait un stage aux Rencontres d’Arles avec le photographe Pascal Dolemieu, qui faisait de la mise en scène. Comment dire? Je suis tombé dedans ! Je n’avais pas d’idées préconçues. C’était comme un engrenage. Je trouvais que c’était un moyen d’expression absolument fabuleux. J’ai tout de suite été très à l’aise avec la fabrication de ces petites maquettes.

Il n’y a pas eu de tâtonnements, vous avez tout de suite opté pour la mise en scène ?

Gilbert Garcin. Oui, j’ai tout de suite choisi ce mode et j’ai pris vraiment beaucoup de plaisir à le faire. Souvent dans la vie, on a des stratégies, on se dit «quand je serai à la retraite, je ferai ça», «après telle activité, je passerai à telle autre». Mais je pense qu’il faut plutôt faire confiance au hasard qui souvent fait bien les choses.

Que montrait votre première image ?

Gilbert Garcin. Pascal Dolemieu avait un petit côté plaisantin et il est allé dans les archives de l’École d’Arles. Il y a emprunté des photographies et nous les a données à découper. Il y avait des personnalités de l’époque telles que le Maire d’Arles que nous nous sommes mis à découper. J’ai donc réalisé une photographie qui était un simulacre d’exposition avec des œuvres fictives aux murs, des petits personnages qui discutaient dans la salle.

Il est alors passé un journaliste d’une revue américaine qui a découvert ça et s’est dit «tiens, je vais utiliser cette image pour illustrer un article». Je me suis dit «ça paraît facile!». Pascal [Dolemieu] m’a fait un scandale, il m’a dit «Tu te rends compte! Si le Maire d’Arles se voit dans une mise en scène!». Et je lui ai répondu «C’est en Amérique ! Ça m’étonnerait qu’il se reconnaisse !». Le succès de cette photo, c’était comme un encouragement. Même sans expérience, les choses sont faciles. Si vous voulez essayer le violon au début, ça ne va pas. Mais là du premier coup, ça donne des petits résultats, qui ne sont pas parfaits mais qui sont encourageants.

Pourquoi le noir et blanc ? Est-ce qu’il existe des versions couleur de vos photographies ?

Gilbert Garcin. Oui, j’ai déjà essayé. Mais je ne vois pas ce que la couleur pourrait apporter à mes photos. Mettre de la couleur ajoute une information inutile. Le noir et blanc tire plus vers l’abstraction et élimine les choses superflues. Je trouve que la couleur distrait. Je ne vois pas ce que ça peut apporter au niveau signification de voir que dans mes photos le ciel est bleu. Sauf si on photographie des fleurs, mais moi, mon pardessus est gris ! D’ailleurs, je ne pense pas que la photographie noir et blanc se pratique moins. Mais enfin, à l’époque, on ne parlait que de la couleur.

Quel est votre rythme de production ?

Gilbert Garcin. Depuis une douzaine d’années, j’arrive à maintenir un rythme de deux par mois. Je suis arrivé au numéro 401. Ça équivaut à une quarantaine dans l’année que je peux montrer. J’en fais pratiquement le double mais je n’en montre que la moitié. Malgré l’expérience, il y a quand même un pourcentage d’échec. Je ne sais pas pourquoi. L’idée paraît bonne, la réalisation aussi et pourtant, ça ne fonctionne pas.

Vos œuvres sont extrêmement graphiques, est-ce que vous réalisez des dessins préparatoires ? Si oui, est-ce que vous les conservez ? Les avez-vous déjà montrés ?

Oui. Je fais d’abord un dessin aussi précis possible que j’essaie ensuite de reproduire. Mais je ne les montre pas. Ce sont des gribouillis, des dessins qu’on fait quand on téléphone ! Et non, je ne les garde pas.

Pourquoi avoir choisi de vous mettre en scène vous ?

Gilbert Garcin. Mon idée était de raconter une histoire. Et pour raconter une histoire, il faut un personnage. Je n’ai fait que penser aux personnages qui reviennent de manière récurrente dans les œuvres, comme le Commissaire Maigret, Hulot, Charlot, etc. Si j’avais eu un acteur sous la main, peut-être que… Mais c’est uniquement une commodité. C’est facile de le faire seul. Je suis toujours disponible et pas cher !

Vous utilisez parfois votre femme comme personnage de vos saynètes. Dans la rétrospective qui vous est consacrée aux Filles du Calvaire, on trouve une «intruse», un modèle inconnu dans vos photos. Pourquoi dans une seule photographie ? Avez-vous déjà essayé d’autres modèles ?

Gilbert Garcin. Non. Tout simplement parce que je suis à l’aise avec ma femme. Je n’éprouve pas le besoin de prendre d’autres modèles. Dans la photographie dont vous parlez, c’est un modèle qui a insisté. Je me suis dit «faisons une exception» mais ça ne m’ouvre pas d’horizons. Je m’en tiens au monologue ou au duo. Je pourrais proposer des foules, ça n’a pas de limites mais c’est déjà assez compliqué à faire comme ça !

Dans vos photographies, il existe des petites imperfections qui font tout leur charme. Vous n’avez jamais été tenté par les possibilités d’effacement qu’offre Photoshop ou autres ?

Gilbert Garcin. Je ne dirais pas que je fais volontairement des défauts, mais je n’éprouve pas le besoin de faire des choses parfaites. S’il y a des petits défauts, eh bien je les garde. Après coup, je me suis rendu compte qu’ils n’étaient pas inutiles. Ça augmente un peu la connivence. «Le vieux monsieur, il a fait ce qu’il a pu !» (Rires). En fait, il ne faut pas qu’il y en ait trop. Ce sont des tirages argentiques. Mon tireur, Bernard Caramante, en enlève quand même une bonne partie, notamment des fautes de découpage. Il faut que cela reste relativement crédible. Vous savez, en argentique, les retouches sont assez limitées. J’ai fait une exposition à La Ciotat de grands tirages qui ont été faits sur Dibond d’1,50 m, et le tireur s’est cru obligé d’aller au-delà . Alors, le résultat est très clean, mais je trouve que ça enlève quelque chose. La photo devient impersonnelle.

Vade retro Photoshop alors ?

Gilbert Garcin. Non, je le pratique de temps en temps. Pour les publications, les petits défauts ne passent pas tellement. Souvent je retouche les bords des photos qui sont mal découpés, mais de façon minimale. Je trouve que l’outil argentique me convient bien. Je ne cherche pas à me compliquer la vie. Je pense qu’on se disperse à force d’avoir trop d’outils différents. De n’avoir pas la possibilité de corriger les défauts, ça oblige à une certaine rigueur. Je sais que si les défauts sont trop nombreux, ça représentera un boulot fou à corriger. Dans ma fabrication, je suis obligé d’être relativement clean.

Dans vos photographies, on peut remarquer que vous n’êtes pas toujours acteur mais souvent observateur.

Gilbert Garcin. C’est vrai que dans beaucoup de photographies, je suis là comme le témoin, celui qui regarde et qui va inciter les autres à regarder, parce qu’il y a quelque chose à voir. À la limite, je pourrais ne pas mettre de personnage du tout. Mais toutes mes photos fonctionnent sur le mode de l’identification. J’ai croisé un collectionneur devant mes photographies tout à l’heure qui disait, «Regarde ces trois photos, c’est moi !», ce que sa femme a approuvé d’ailleurs ! C’est vrai qu’on imagine mal ce genre de photos sans figure humaine.

Vous utilisez aussi beaucoup les figures mythologiques, Narcisse, Icare, etc. Est-ce que la mythologie est le meilleur moyen pour vous de parler de la société moderne et de ses défauts ?

Gilbert Garcin. Oui, ce n’est pas un hasard mais ce n’est pas si voulu non plus. Je vais choisir une bonne image… Au bout de quatre-vingts ans, on peut dire qu’on a une espèce de grenier dans la tête. On a accumulé en vrac tout un tas de trucs, ce qu’on a vécu, ce qu’on a eu, l’exposition qu’on a visitée, etc. Je puise là -dedans. Quelquefois, je puise dans la mythologie mais il n’y a aucune règle. J’ai un tas de réservoirs dans lesquels je puise des informations. C’est vrai que je choisis souvent des sujets mythologiques parce qu’ils se réfèrent aux grands problèmes de la vie, de l’existence.

Les sujets que vous abordez sont aussi souvent tournés en dérision : L’Egoïste joue à saute-moutons avec lui-même, Le Paon brocarde ses propres autoportraits, etc. Vous pratiquez beaucoup l’ironie.

Gilbert Garcin. C’est naturel chez moi !

Est-ce une manière de dire les choses qui vous préoccupent sans tomber dans le pessimisme ?

Gilbert Garcin. Non, pas tellement. En fait, le piège dans ce genre de sujet, c’est de tomber dans le solennel, le donneur de leçons et dans le «c’est comme ça et pas autrement». Je trouve qu’une petite touche d’humour là -dessus, ça crée une distance. Ça permet d’entrer plus facilement dans un univers.

Vous citez directement les grands maîtres tels que Paul Klee, Edward Hopper ou Leonard de Vinci…

Gilbert Garcin. Oui, ils sont au grenier ceux-là , entassés les uns sur les autres !

Mais avant votre reconversion artistique, vous intéressiez-vous à l’art contemporain ?

Gilbert Garcin. Oui, je me suis toujours intéressé à l’art contemporain, surtout à la photographie. J’allais aux Rencontres d’Arles. Disons que je suis le français moyen qui fait les musées de temps en temps.

Vous faites d’ailleurs un petit pied de nez à l’art contemporain dans la photographie Regard sur l’art contemporain, du moins, on le comprend comme tel, en réduisant l’art contemporain à un monochrome noir.

Gilbert Garcin. Oui, c’est surtout un petit pied de nez au monde des galeries ! J’essais toujours de prendre un peu de distance par rapport à tout ça. On en a souvent besoin.

L’exposition aux Filles du Calvaire a été très fréquentée. Quel regard portez-vous sur la notoriété que vous avez acquise en quelques années ?

Gilbert Garcin. Depuis que je fais des expositions, ça a toujours bien marché. Je ne me l’explique pas. Ça m’amuse. Je me dis que j’ai touché un point sensible, que je suis en adéquation avec le temps. Il y a vingt-cinq ans, c’était plutôt l’époque de la photo humaniste. Je ne sais pas si dans cinquante ans, on s’intéressera toujours à ce que je fais. En fait, je ne me pose pas la question. Et puis, vous pouvez le constater ici à Paris Photo, il y a un engouement croissant pour la photographie. J’ai l’impression qu’on s’éloigne de plus en plus de la représentation fidèle du réel. La plupart des œuvres ici ont finalement un rapport assez lointain avec la réalité.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram