Pierre Douaire. Pourquoi avoir réalisé au Centre Pompidou une exposition de vos installations?

François Morellet. Je ne voulais pas d’une rétrospective classique qui aurait inclu mes travaux depuis 1950. Cela m’ennuyait. Ça ne m’amusait pas du tout d’aller chercher encore une fois des pièces à droite et à gauche. Et puis, aussi, l’espace n’était pas assez grand pour une très grande rétrospective. Nous avons décidé, avec mon fils, de faire les choses autrement et de proposer une rétrospective de mes installations.

Pourquoi les installations?

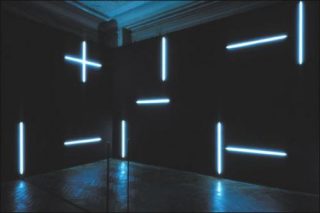

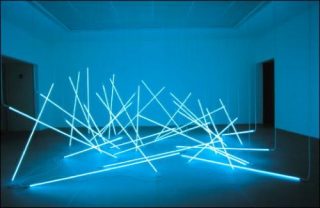

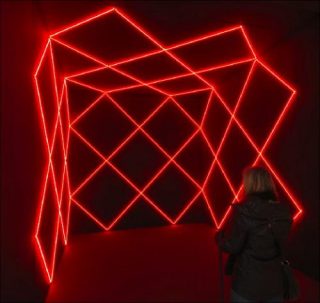

François Morellet. La définition d’une installation est assez imprécise. Ce sont pour moi des mises en place éphémères d’éléments légers, disposés différemment selon l’architecture de chaque lieu d’exposition. C’est souvent réalisé deux ou trois jours avant le vernissage, et j’ai pris moi-même beaucoup de plaisir à réaliser sans doute une centaine de ces installations éphémères dont souvent il ne reste plus rien, sinon un souvenir. Il m’a semblé intéressant d’essayer de montrer un choix de cinquante pièces qui irait de 1963 à 2010. Les délais d’impression sont tels qu’il est encore aujourd’hui impossible d’imprimer les photos des installations en cours dans le catalogue. Il faut se contenter des mises en situation antérieures, comme nous l’avons fait pour l’exposition actuelle au Centre Pompidou.

A chaque fois, vous êtes attiré par l’architecture: la cathédrale de Chartres, l’Alhambra de Grenade.

François Morellet. En fait, je ne suis pas un passionné d’architecture et j’ai toujours été plus attiré par des choses plus discrètes. Les cathédrales et les pyramides ne m’ont pas vraiment excité. J’ai souvent regretté d’exposer dans des architectures prestigieuses de musées d’art moderne, où des architectes géniaux avaient créé des espaces qui pouvaient être très beaux mais qui n’étaient pas vraiment faits pour mettre en valeur les œuvres exposées.

Vous préférez les motifs qui se collent à l’architecture, plutôt que l’architecture elle-même?

François Morellet. Oui, j’aime les vitraux de la cathédrale de Chartres ou les murs de l’Alhambra de Grenade, où se développent des entrelacs de somptueuses arabesques. Un autre amour pour des œuvres non liées à l’architecture a été ces Tapas océaniens réalisés en feutre d’écorce d’arbre: leurs motifs sont répartis all over, comme ceux de l’Alhambra, et semblent se prolonger à l’infini.

Le jazz, que vous aimez, vous a-t-il influencé?

François Morellet. Pas vraiment. J’avais le même préjugé favorable pour le jazz que pour les arts premiers. Ils avaient l’avantage de ne pas avoir été appréciés ou connus, même par la génération de mes parents. Cela me permettait de découvrir des formes d’art qui me semblaient nouvelles, à contre-pied du goût de l’époque. J’avais le parti pris, un peu bête, de ne pas aimer ce qui était enseigné par mes professeurs et, plus généralement, ce qui était considéré alors comme des valeurs.

Votre métier d’industriel vous a-t-il aidé dans votre production?

François Morellet. Ma production, comme vous dîtes, n’aurait pas pu exister si je n’avais pas eu un autre métier et si je m’étais consacré entièrement à mon activité artistique. C’est triste à dire mais beaucoup des artistes qui, jeunes, se sont embarqués dans des gestes radicaux avaient soit un second métier, soit une fortune personnelle. Ils pouvaient se permettre de vivre sans vendre leur «production» comme, entre autres, Cézanne, Caillebotte, Duchamp ou Picabia. Cinq jours de la semaine étaient pour l’usine familiale et les week-ends à la campagne sans télé étaient pour mon «passe-temps» de peintre amateur radical flirtant avec le vide. Je fabriquais ainsi des œuvres qui ont attendu plus de vingt ans pour trouver un acheteur. D’un côté, j’ai peu de mérite car je ne crevais pas la faim. De l’autre, j’ai quand même eu le mérite d’être obstiné.

Le travail en usine vous a-t-il apporté des solutions techniques?

François Morellet. Les néons, les rubans adhésifs, les moteurs et la Joconde qui se trémousse, je ne les ai pas trouvés à la fabrique. Par contre, l’acier inoxydable, le tire-ligne à roulette qui permettait de tracer des traits parfaits à la peinture, j’ai pris ça chez moi. Si j’avais fait une école d’art, peut-être que des solutions auraient pu m’être apportées pour certains travaux, mais je n’en suis pas persuadé.

Vous semblez proche de l’esprit surréaliste.

François Morellet. J’ai été très excité par Dada, Duchamp, Picabia, en gros avec l’humour Dada. J’inclus évidemment Alphonse Allais et Alfred Jarry. Par contre, les surréalistes m’ont un peu agacé. Ils n’avaient pas le côté nihiliste des dadaïstes. Ils étaient pris entre Freud et Marx, c’était toute une salade un peu prétentieuse qui ne me touchait pas.

Il y a quand même le «hasard objectif» qui vous rapproche du groupe de Breton.

François Morellet. Vous savez Jean Arp et Sophie Taueber ont réalisé des œuvres en 1918 qui consistaient à découper au massicot des carrés de papier et à les coller directement au hasard sur la toile. Cette manière d’utiliser le hasard m’intéresse bien plus que les expériences des amis de Breton ou que les œuvres de Pollock, que j’estime par ailleurs beaucoup.

Pourquoi incorporer une part de hasard dans vos Å“uvres?

François Morellet. A la fin des années 50, j’ai découvert que le hasard pouvait servir à faire vivre, c’est-à -dire casser, mes systèmes qui m’étaient apparus un peu trop endormis dans leur autosatisfaction. Et puis j’ai découvert aussi que, grâce à une règle du jeu utilisant les chiffres d’un nombre aléatoire comme π, on pouvait faire apparaître un nombre sans fin de figures différentes.

C’est la théorie de l’Art Concret?

François Morellet. Non, la théorie de l’Art Concret est beaucoup plus générale et ne s’occupait pas du hasard. Les points essentiels pour avoir droit à l’appellation «Art Concret» peuvent se résumer à ce que l’œuvre doit être conçue avant d’être réalisée et qu’elle doit être exécutée d’une manière précise et neutre. Depuis 1952, je suis resté fidèle à ces préceptes. Ces contraintes que je me suis données doivent correspondre à mon tempérament et n’ont rien d’une sorte de commandement religieux. J’ajouterai que j’ai cru en Dieu jusqu’à l’âge de vingt ans, au progrès jusqu’à l’âge de quarante ans et puis plus en moi depuis quelque temps.

Qu’est-ce que ça fait d’avoir été l’initiateur de l’art minimal?

François Morellet. L’histoire, comme on me l’a apprise, fait la part belle aux rois puissants, aux généraux glorieux et aux artistes géniaux. On attache une importance exagérée aux individus. Je rêvais d’une histoire de l’art où il n’y aurait aucun nom propre. Les artistes font partie de mouvements qui sont eux-mêmes le reflet de l’époque. Je n’ai initié aucun mouvement, j’ai seulement eu la chance que Stella ait réalisé, peut-être quatre ans après moi, et Sol Lewitt, sept ans, leurs premières œuvres «minimales». Oui, ils ont réalisé des œuvres qui ressemblent aux miennes, mais je suis ravi de cette circonstance. Si cela n’avait pas été le cas, personne, je pense, n’aurait fait attention à ce travail.

En 1971, votre travail anticipe également l’in situ, avec 3°-87°-93°-193°.

François Morellet. Je pense qu’aux Etats Unis de grands murs peints ont précédé le mien. Oui, j’ai eu la chance que l’ancêtre du Centre Pompidou, le Centre National d’Art Contemporain (CNAC) m’ait demandé de faire une grande œuvre sur les murs du Plateau La Reynié tout prêt du futur emplacement du Centre Pompidou.

Mon projet était très simple il s’agissait de tracer deux trames de carrés légèrement basculées sur les murs qui m’étaient réservés. L’intérêt principal de ma proposition était de rentrer en conflit avec l’architecture composée de deux murs à 90° avec de nombreuses échancrures et une surface assez accidentée.

C’était, je pense, malgré la taille, une œuvre ironique presque légère. L’œuvre n’était, de toute façon, pas faite pour durer. Elle est restée sept ans, c’était pour moi bien suffisant.

Votre installation au Louvre en 2010 est différente.

François Morellet. Pour le Louvre, c’est une toute autre histoire. Mon intervention devait être pérenne, elle était à l’intérieur et je désirais être discret, invisible même pour certains visiteurs non avertis. En général, pour des œuvres pérennes, mon argument pour convaincre les architectes consiste à dire: «S’il est possible de se faire plaisir tout seul, il est impossible de se faire rire en se chatouillant soi-même». Donc, si vous voulez faire sourire votre architecture, consultez-moi. J’aime alors utiliser un minimum de moyens et, de préférence, en détournant un élément-même de l’architecture. Au Louvre, j’ai juste doublé les ferrures de baies du XIXè siècle avec les lignes de plomb classiques des vitraux, qui déstabilisaient discrètement l’ensemble.

La seule fois où j’ai abandonné la discrétion, c’est sur le parvis de la Défense où, avec mon œuvre La Défonce, j’ai tenté de déstabiliser la perspective triomphaliste qui part de la pyramide du Louvre pour finir à la Grande Arche en passant par l’Arc du Carrousel, l’Obélisque et l’Arc de Triomphe. Je déteste les grandes perspectives qu’ont tant aimées entre autres Napoléon, Mussolini, Hitler et Staline.

Avez-vous toujours les Boîtes de merde d’artiste de Manzoni?

François Morellet. Oui, et elles se conservent bien. C’était en 1960, Manzoni avait vendu à Fontana une de mes Å“uvres et ne m’avait pas envoyé le prix modique qui me revenait. En échange, il m’a proposé une de ses boîtes de «merde d’artiste». J’en ai demandé deux, qu’il m’a données. Aujourd’hui, chaque boîte peut être revendue 100.000 euros et cela me sert d’étalon pour mesurer les grandes sommes que j’ai du mal à imaginer depuis l’abandon du franc. Par exemple, dernièrement, j’aurais pu être impressionné par le prix d’une de mes Å“uvres atteint en vente publique, si je n’avais pas converti la somme en 4 Boîtes de merde…

Pourquoi laisser une telle place au spectateur?

François Morellet. C’est parce que je ne crois pas vraiment au génie des artistes, ainsi qu’à toute autre croyance. Comme l’a si bien dit Duchamp, c’est le regardeur qui donne le sens aux œuvres d’art. Et, d’un autre côté, les croyances ont été à la base de millions de morts.

Je citerai pour finir Cioran qui a écrit dans son Précis de décomposition: «Que l’homme perde sa faculté d’indifférence: il devient assassin virtuel …».

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram