.

Manifester, avec les avant-gardes, lÔÇÖ├ęcart entre lÔÇÖart et le r├ęel a largement consist├ę ├á d├ęmonter, de fa├žon r├ęflexive, les m├ęcanismes et la mat├ęrialit├ę de lÔÇÖart, ├á d├ęconstruire un ├á un les ├ęl├ęments constitutifs du factice, ├á distendre les ressorts du semblant, en proclamant et mettant en ┼ôuvre la fin de la repr├ęsentation, la fin de la perspective, la fin du geste et du m├ętier dÔÇÖartiste, la fin du tableau, la fin de la peintureÔÇŽ JusquÔÇÖ├á d├ęboucher sur (presque) rien ÔÇö un art (presque) sans mati├Ęre, pur concept ÔÇö, ou sur nÔÇÖimporte quoi ÔÇö des ┼ôuvres ouvertes aux mat├ęriaux et aux ├ęconomies esth├ętiques les plus improbables.

LÔÇÖart du XXe si├Ęcle aura donc ├ęt├ę, dans ses productions les plus significatives, largement critique, analytique, r├ęflexif : anim├ę par une forte ┬źpassion du r├ęel┬╗ (Alain Badiou) se traduisant par des tentatives acharn├ęes de d├ębusquer les masques qui d├ęnotent et dissimulent le r├ęel, mais aussi par un terrible soup├žon quant aux possibilit├ęs de lÔÇÖatteindre. ┬źLÔÇÖ├Ęre du soup├žon┬╗ (Nathalie Sarraute) comme autre face de la ┬źpassion du r├ęel┬╗.

AujourdÔÇÖhui, cette passion nÔÇÖest pas tarie, mais elle sÔÇÖest transform├ęe, notamment en art, sous lÔÇÖavalanche des semblants qui sont venus en quelques ann├ęes ensevelir comme jamais le r├ęel. Et elle sÔÇÖexprime dans des expositions comme celle de Pierre Huyghe actuellement pr├ęsent├ęe au Mus├ęe dÔÇÖart moderne de la Ville de Paris, ou dans certaines ┼ôuvres de lÔÇÖexposition ┬źNotre histoire┬╗ du Palais de Tokyo.

Pierre Huyghe adopte, par rapport au r├ęel, une strat├ęgie diff├ęrente de celle de lÔÇÖart moderne. Il ne brise plus les masques, il sÔÇÖen sert. Pour lui, le r├ęel se donne ├á m├¬me les masques, ┬źla fiction est un des moyens de saisir le r├ęel┬╗. Il ne sÔÇÖagit plus dÔÇÖenregistrer le r├ęel, de le constater, ou de le reproduire au-del├á de ce qui est suppos├ę lÔÇÖocculter, mais de partir dans une qu├¬te incertaine pour le produire.

Le film A Journey That WasnÔÇÖt repose sur lÔÇÖhypoth├Ęse quÔÇÖune ├«le nouvelle serait apparue en Antarctique, et sur la rumeur que sÔÇÖy trouverait un ├¬tre unique (qui sÔÇÖav├ęrera ├¬tre un pingouin albinos). Il raconte lÔÇÖexp├ędition qui est suppos├ęe avoir eu lieu dans les mers polaires, ├á bord de lÔÇÖancien bateau de lÔÇÖexplorateur Jean-Louis ├ëtienne. Le voyage au travers dÔÇÖune mer encombr├ęe de blocs de glace, balay├ęe par les vents et la neige est en fait un processus de production de r├ęel.

Ce r├ęel nÔÇÖest pas, comme chez les modernes, un r├ęel distanci├ę ÔÇö enregistr├ę, constat├ę, analys├ę, critiqu├ę, ├ępur├ę ÔÇö, apr├Ęs ├ęradication de lÔÇÖimage, du repr├ęsentatif et du narratif. CÔÇÖest au contraire un r├ęel produit obliquement, comme une d├ęrive dans les zones incertaines et obscures de la fiction.

Ce r├ęel nÔÇÖest pas fix├ę, mais d├ęrivant au croisement mouvant et multiforme dÔÇÖune hypoth├Ęse, dÔÇÖune rumeur, dÔÇÖun ailleurs, dÔÇÖun mythe et dÔÇÖun soup├žon (le voyage a-t-il effectivement eu lieu ?), ainsi que dans un enchev├¬trement dÔÇÖimages : le film, la mod├ęlisation de lÔÇÖ├«le, sa transposition en musique (jou├ęe dans un concert en plein air ├á New York), et sa pr├ęsentation en volume dans lÔÇÖexposition.

Ce faisant, Pierre Huyghe prend le contre-pied des postures modernes de lÔÇÖart en choisissant le sentiment contre lÔÇÖanalyse, les sensations contre la compr├ęhension, lÔÇÖoblicit├ę contre le constat, le trouble et lÔÇÖempathie contre la distance critique: le ┬źcoefficient de fiction┬╗ contre le ┬źcoefficient critique┬╗.

La mythologie de lÔÇÖ├«le d├ęserte vient soutenir cette posture esth├ętique : faire fabuler lÔÇÖart pour, en quelque sorte, le faire recommencer.

Avec lÔÇÖ├«le d├ęserte, note en effet Gilles Deleuze, sÔÇÖop├Ęre ┬źnon pas le commencement mais le re-commencement. Elle est lÔÇÖorigine, mais lÔÇÖorigine seconde. A partir dÔÇÖelle tout recommence┬╗.

Ce recommencement de lÔÇÖart ├á partir de la fiction, on le constate aujourdÔÇÖhui chez de nombreux autres artistes, dont quelques uns figurent ├á lÔÇÖexposition ┬źNotre histoire┬╗ au Palais de Tokyo.

LÔÇÖimmense amas de journaux et de magazines de Wang Du (Luxe populaire), o├╣ lÔÇÖon marche, sÔÇÖallonge et se vautre, est lÔÇÖ├«le des fictions contemporaines de laquelle on ne sÔÇÖ├ęchappe pas.

A c├┤t├ę, la grosse structure respirante de Loris Gr├ęaud, noire, entre b├¬te et machine, se gonfle et se d├ęgonfle dans un mouvement ascendant et descendant, en ├ęmettant des sons sourds venus de profondeurs insondables. La rumeur a r├ęcemment couru sur internet que cette grosse forme noire se serait envol├ęe dans le ciel, comme une montgolfi├Ęre emport├ęe vers dÔÇÖautres univers.

Nicolas Moulin, lui, nous fait faire lÔÇÖexp├ęrience physique dÔÇÖ├¬tre au ciel et sur la terre, ├á la fois hors et dans un avion. Dans une pi├Ęce carr├ęe, totalement noire, des tra├«n├ęes blanches dÔÇÖavions se croisent au plafond transform├ę en ciel dÔÇÖazur, tandis que notre corps est travers├ę par les vibrations et les bruits de lÔÇÖavion, comme si nous ├ętions ├á bord. Ici-bas et l├á-haut.

Alain Declercq, Laurent Grasso, Kolkoz, Valerie Mrejen, Fabien Verschaere, et dÔÇÖautres encore, font ├ęgalement fabuler lÔÇÖart. Pour aborder de biais la complexit├ę de ce monde en bouleversement. Ou pour la fuirÔÇŽ

Andr├ę Rouill├ę.

_____________________________

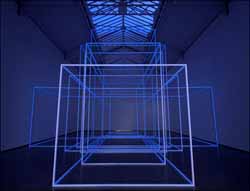

Antony Gormley, Breathing Room, 2006. Rectangles et carr├ęs en tubes dÔÇÖaluminium, peinture phosphorescente. Dimensions variables. Courtesy Antony Gormley et la galerie Thaddaeus Ropac, Paris. Photo : Charles Duprat.

Lire :

ÔÇö Pierre Huyghe, A Sentimental Journey, interview par Richard Leydier, Art Press, n┬░ 322, avril 2006, p. 26-33. La citation de Pierre Huyghe est extraite de cet entretien.

ÔÇö Gilles Deleuze, LÔÇÖ├Äle d├ęserte et autres textes, ├ęd. Minuit, Paris, 2002.

ÔÇö Alain Badiou, Le Si├Ęcle, Le Seuil, Paris, 2005.

ÔÇö paris-art.com, article de Elise Heinrich : Pierre Huyghe, Celebration Park

ÔÇö paris-art.com, article de Isabelle Soubaign├ę : Notre histoire

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram