Nous sommes┬Ā confront├®s ├Ā une multitude dŌĆÖapproches de la soci├®t├®, du XVIIIe si├©cle ├Ā nos jours, et ├Ā des domaines plus proches de lŌĆÖhistoire et de lŌĆÖanthropologie que de lŌĆÖart contemporain. Invit├®s ├Ā┬Ā explorer des vies singuli├©res, mais aussi collectives, nous devons trouver le lien invisible mais t├®nu qui rassemble dans un m├¬me lieu des t├®moignages aussi diff├®rents.

DŌĆÖabord attir├®s par┬Ā les banderoles r├®alis├®es d├©s le d├®but des ann├®es 80 par Ed Hall pour des associations engag├®es dans des causes sociales ou politiques, on entre dans le vif du sujet.

Suspendues au plafond, les banderoles rythment le lieu et dessinent une procession de manifestants fantomatiques qui sŌĆÖavancent vers le fond de la salle. Des slogans,┬Ā ┬½Stop racist attacks┬╗, ┬½DonŌĆÖt close our school┬╗, ou encore ┬½Poets for peace┬╗, sŌĆÖaffichent clairement. Ils nus rappellent le titre┬Ā g├®n├®ral de lŌĆÖexposition mais racontent aussi lŌĆÖhistoire┬Ā du Royaume-Uni et┬Ā celle de combats incessants.

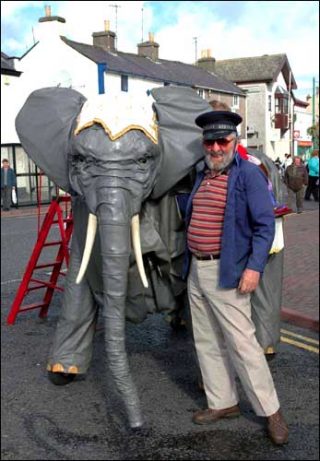

Tout autour, accroch├®s sur les murs, les photographies de Folk Archive, fonds documentaire ├®voquant lŌĆÖart populaire et vernaculaire britannique, montre un autre visage de cette soci├®t├®. T├®moins de concours en tout genre, ces clins dŌĆÖ┼ōils bienveillants collect├®s entre 1999 et 2005 rendent compte de folklores locaux se r├®f├®rant┬Ā pour la plupart ├Ā des traditions ancestrales. Si leur survie tient ├Ā leur capacit├® ├Ā se moderniser et ├Ā sŌĆÖadapter ├Ā des pratiques plus contemporaines, elle r├®pond aussi ├Ā un ├®norme d├®sir de rompre avec un mode de vie de plus en plus individualiste.

Jeremy Deller et Alan Kane rendent hommage ├Ā la culture de leur pays en mettant en lumi├©re des activit├®s populaires au coeur dŌĆÖun lieu d├®di├® ├Ā lŌĆÖart. Les photographies ont leurs cartels, les costumes leurs vitrines les ├®levant au rang dŌĆÖobjets pr├®cieux, et les visages des inconnus leurs moments de gloire. On sillonne ainsi des dizaines dŌĆÖ├®v├®nements, tous aussi improbables les uns que les autres, comme on feuilletterait les carnets de croquis dŌĆÖun artiste en qu├¬te dŌĆÖinspiration.

SŌĆÖagit-il ici dŌĆÖ┼ōuvres dŌĆÖart? Difficile de se raccrocher encore ├Ā ce terme g├®n├®rique. LŌĆÖartiste invit├® a peut-├¬tre voulu montrer autre chose. LŌĆÖexpression artistique est toujours tributaire dŌĆśun contexte, dŌĆÖun environnement, dŌĆÖune ├®poque. Les ruptures et les diff├®rents mouvements artistiques sont le fait de la clairvoyance ou de la folie de certains hommes. Le Palais de Tokyo nous offre cette fois-ci la possibilit├® de questionner les alentours de lŌĆÖart, sa p├®riph├®rie. Les zones interm├®diaires et les sources dŌĆÖinspirations qui font ce quŌĆÖil est aujourdŌĆÖhui.

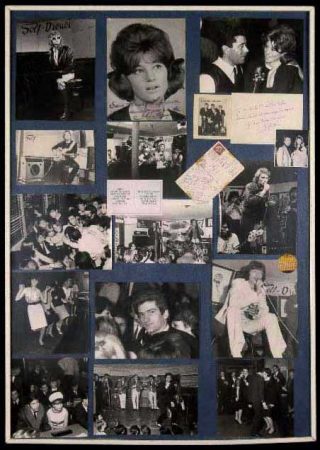

Plus loin, au fond de cette vaste salle tout en longueur nous attend un petit espace r├®serv├® ├Ā un autre type de r├®volution : ┬½1962-2001. Les d├®buts du rock en France┬╗ fait un retour en arri├©re sur les ann├®es 60 et sur le Golf Drouot.

Henri Leproux, barman de cet ancien th├® dansant parisien investit dans un juke-box et lance une sc├©ne ouverte. Il participe ainsi de mani├©re d├®cisive ├Ā lŌĆÖ├®mergence dŌĆÖun nouveau style de musique et ├Ā son d├®veloppement en France.

Cette partie du Palais de Tokyo, plong├®e dans une semi-obscurit├®, nous fait revivre la naissance de ce qui a boulevers├® notre paysage audiovisuel. La gen├©se de ce qui est maintenant d├®clin├® et retravaill├® sans cesse est d├®voil├®e ici en toute simplicit├®.

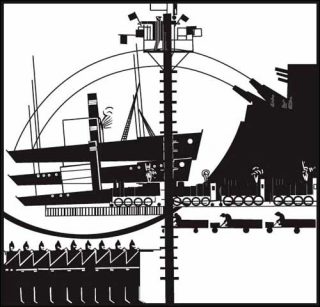

On quitte le domaine de la chanson mais on reste dans celui du son : ┬½1917-1939 Son Z┬╗ rassemble des documents dŌĆÖarchives en relation avec le Centre Theremin de Moscou, institution li├®e au d├®veloppement des technologies audio et musicales en Russie au XXe si├©cle.

Cette exposition pens├®e par les commissaires Andre├» Smirnov, Matt Price et Christina Steinbrecher fait partie dŌĆÖun projet plus cons├®quent intitul├® ┬½Generation Z┬╗. Il vise ├Ā ┬½restaurer lŌĆÖhistoire┬Ā et la culture de lŌĆÖutopie artistique des ann├®es 1910 et 1920, que son affrontement avec lŌĆÖEtat totalitaire a d├®truit dans les ann├®es 1930┬╗.

La chute de la monarchie des Tzars a laiss├® la place ├Ā une ├©re nouvelle pour les arts et┬Ā les sciences. Des instruments de musique et┬Ā des inventions sonores ont vu le jour. Le lettre ŌĆ£ZŌĆØ contenue dans le titre symbolise ├Ā la fois le courant ├®lectrique, les tensions de lŌĆÖ├®poque, mais aussi toute lŌĆÖ├®nergie d├®ploy├®e par les protagonistes impliqu├®s dans ces diff├®rentes recherches.

Tension et d├®sir de bouleversement total, se m├¬lent et r├®sument tous les discours pr├®sent├®s ├Ā travers les diff├®rents espaces am├®nag├®s par Jeremy Deller.

Chaque th├©me abord├® laisse entrevoir les cons├®quences de ces luttes singuli├©res et les r├®percutions quŌĆÖelles ont encore aujourdŌĆÖhui. Il sŌĆÖagit toujours de gens ├Ā part qui ont vu avant les autres une possibilit├® dŌĆÖouvrir de nouveaux horizons. Ils ont instaur├® avec plus ou moins de violence une autre mani├©re de voir et de penser et ont construit de nouvelles mentalit├®s en bousculant les acquis dŌĆÖune soci├®t├® en marche.

Jeremy Deller sŌĆÖint├®resse aux gens en marge de la soci├®t├® qui essaient de changer le monde ├Ā leur ├®chelle. Il ne parle pas seulement de r├®volution mais aussi de r├¬ve. Utopie du changement, espoir de voir appara├«tre autre chose, tous les acteurs de cette exposition ont un jour tent├® de concr├®tiser leur ambition.

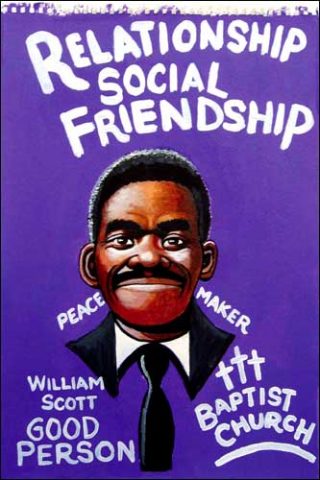

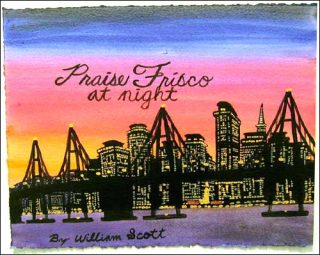

LŌĆÖexposition se termine sur les ┼ōuvres de William Scott qui ne fera pas exception ├Ā cette r├©gle. Son projet de replanification urbaine de San Francisco lui permet dŌĆÖenvisager ├Ā lŌĆÖaide de croquis et de textes faisant office de manifeste la reconstruction de son propre quartier selon ses propres plans. Cherchant ├Ā lutter ├Ā sa mani├©re contre lŌĆÖexclusion et la marginalisation dŌĆÖune partie de la population am├®ricaine il invente un monde meilleur.

Bien quŌĆÖancr├® dans une aventure tr├©s personnelle, son travail r├®sume ├Ā lui seul lŌĆÖensemble de notre visite. LŌĆÖexploration du r├®el, du monde qui nous entoure, nous oblige ├Ā nous poser sans cesse des questions dŌĆÖidentit├® et de croyance. Avoir foi en lŌĆÖautre mais aussi en nous-m├¬me semble toujours aussi n├®cessaire pour construire un espace ├Ā vivre ensemble.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram