Caroline Barc, GrÃĐgoire Bergeret, Nicolas Chatelain, JÃĐrÃīme Diacre, François Durif, StÃĐphane Lecomte, Yazid Oulab, Ghislaine Vappereau, ElÃĐonore Marie EspargiliÃĻre

DisgrÃĒce

Il est temps sans doute de donner une autre idÃĐe aux ordres intempestifs dâun ministÃĻre, dâun formalisme pompier de nos jeunes contemporains et mÊme quelques vieux cons, et vraiment je ne veux pas dire ici quâon est dans le haut de la crÃĻme â mais sâil suffisait de donner un coup de pied à un art qui nâest pas à la hauteur de ses prÃĐtentions et sans autre mesure, juste ce centimÃĻtre qui ferait des enjeux de chacun le plus grand bazar du beau quâon connaisse, des colliers de perles sans fil.

Cela nâest pas situÃĐ dans le romantisme à la con des vieilles avant-gardes, mais ce petit endroit que lâon cultive chacun pour soi et qui, de temps en temps, est adressÃĐ par don, pour juste ce que cela vaut, un cadeau (…) et ne donne ni ne laisse rien dâhumanitÃĐ… car on est une armÃĐe à piÃĐtiner en attendant que chacun ait aiguisÃĐ lâarme de ses quant-à -faire.

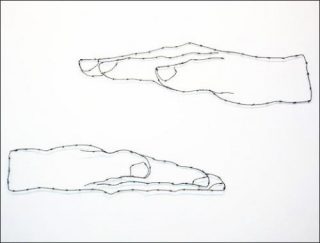

De lâinquiÃĐtant empilement dâassiettes de Ghislaine Vappereau à des croquis architecturaux sur le motif mais en relief de Jean Laube, en passant et en sâattardant sur les dÃĐgommÃĐs de Diego Movilla, dessins dÃĐchus, motifs que lâeffacement seul peut donner à voir, en se laissant bousculer par la balançoire de Caroline Barc ou lessiver par les machines de Vassiliki Tsekoura, on comprendra que chaque piÃĻce de DisgrÃĒce joue une note du silence mÃĐlodique du dÃĐsÃĐquilibre, de la recherche dâÃĐquilibre, de la tenue, de la tension. Ãa passe, le pari de DisgrÃĒce, câest que ça ne casse pas.

Pourtant, câest bien la perspective de la casse qui fait tenir les recherches montrÃĐes ici. Rien dâautre ne motive les tÃĐmÃĐraires qui commettent des Åuvres aussi proches de la chute et aussi magistralement indemnes.

Car elles sont sauves, ces piÃĻces si follement prÃĐcaires, que ce soit lâirrÃĐvÃĐrence, lâhumour, le dÃĐgagement, ou un surprenant usage tactique de la couleur qui les prÃĐserve de lâanÃĐantissement.

En matiÃĻre dâart comme ailleurs par chez nous, le constat de la guerre ambiante, larvÃĐe, innommÃĐe, et donc magistralement prÃĐsente, est sans ÃĐquivoque. La rÃĐsistance, en revanche, pose davantage question. Les formes quâelle prend tapinent souvent sur les trottoirs de la subversion fallacieuse. Sur le mode de la chaussette retournÃĐe, ladite subversion sâinvertit, passe en loucedÃĐ dans le camp de la maladie mentale banalisÃĐe.

Et sây retrouve en sÃĐcuritÃĐ, aux abris surnumÃĐraires de la facilitÃĐ mÃĐdusante du post-post-post moderne.

En poste restante, en somme, oÃđ la dÃĐmocratisation de la culture permet à tout un chacun de retirer son petit colis explosif qui rÃĐpand des confettis. La guerre mÊme est captive de ce processus. LibÃĐrer la guerre serait une de nos pistes. Ou une de nos directions internes, le sens du sang dans le corps, à lâinverse du non-sens du sang rÃĐpandu hors du corps. La guerre nous respirerait et nous la respirerions.

Ailleurs, oÃđ nous aussi voudrions rester pour avoir notre part de confort esthÃĐtique, il reste du travail, dont nous allons derechef prendre la totale absence de charge. Et rien ne nous y garantit, que ce soit prÃĐcisÃĐ dâemblÃĐe, que nous avons raison contre tous, ce à quoi nous ne croyons pas. Nous incombe en consÃĐquence, non lâimpÃĐratif de dÃĐlation: nâÃĐcoutant que notre courage nous nâallons pas balancer les patronymes de nos contemporains classÃĐs par catÃĐgories ; mais lâurgence de dÃĐfinir le terrain de la guerre rÃĐveillÃĐe ici.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram