Entretien réalisé le 14 juin 2001 lors de l’accrochage de l’exposition Paysages d’entre-ville au musée Zadkine* où Didier Courbot présentait une série de Needs ainsi qu’une pièce intitulée Panorama.

Maxence Alcalde. Il y a déjà quelques temps tu réalisais la série des Needs dans différentes villes (Osaka, Paris, Prague, Saint-Jean-Port-Joli au Québec, Rome). Ces actions consistaient à entretenir, réparer ou créer de petits équipements urbains. Comment procédais-tu pour ces interventions dans l’espace public ? Quelle en était la motivation?

Didier Courbot. Je ne rĂ©alise pas les Needs de façon systĂ©matique. Un Need part d’observations dans une ville qui motivent mes actions. Une grande importance est accordĂ©e au repĂ©rage. Je vais un peu partout et parfois je repère des endroits qui m’intĂ©ressent pour un bâtiment, pour une situation, un quartier. Par exemple, Ă Prague il y avait des arrĂŞts de tramway au milieu des avenues sans que personne n’ait prĂ©vu de système pour s’y abriter. Ă€ chaque fois c’est un besoin très prĂ©cis par rapport Ă des situations spĂ©cifiques du site. Je choisis aussi l’arrière plan des photos avec beaucoup de soin. Dans une photo de Rome, il y avait en arrière plan un hĂ´tel qui s’appelait PrĂ©sident, très typĂ© annĂ©es soixante-dix. Il est un peu flou sur l’image, mais je voulais vraiment qu’il soit en arrière plan. Sur d’autres photos, oĂą l’on me voit rĂ©parer un trottoir, on voit la gare de Termini ainsi qu’un bâtiment du XIX° siècle totalement Ă l’abandon. Sachant qu’on est Ă Rome, beaucoup d’associations d’idĂ©es peuvent surgir…

On ne te voit jamais réellement sur les clichés. On arrive à imaginer que tu es un homme blanc qui porte des lunettes, mais rien d’autre ne transparaît. Pourquoi ce semi-anonymat?

Je fournis toujours des indications très prĂ©cises au photographe. Par exemple, je tiens particulièrement Ă ne pas ĂŞtre photographiĂ© de face. Il ne faut pas que l’on puisse se dire  » ce type a tel âge, il est originaire de tel pays… « , je veux qu’on se dise que c’est juste quelqu’un qui est en train de faire ça. MĂŞme quand j’ai fait les photos de mes mains en train de scotcher, j’ai fait en sorte qu’elles soient anonymes. Ce qui m’intĂ©resse c’est ce que l’image va transmettre. Je suis comme un acteur de cinĂ©ma qu’on voit sur l’écran et qui n’est pas la personne qu’on peut connaĂ®tre dans la vie. Sur les photos, c’est exactement la mĂŞme chose. Quand je plante des fleurs, ce n’est pas parce que j’aime bien les fleurs et que je suis quelqu’un de gentil. C’est juste parce que ces fleurs vont signifier quelque chose dans cet espace. Ă€ Rome, les fleurs n’ont pas uniquement une fonction dĂ©corative. On en trouve souvent aux pieds de poteaux parce que quelqu’un a eu un accident de scooter et est mort Ă cet endroit. Ă€ Prague, j’ai construit un petit appareillage en briques au milieu du trottoir oĂą j’ai plantĂ© des fleurs. Quand on voit ça on se dit qu’il s’est passĂ© quelque chose, comme quand on voit une plaque commĂ©morative. C’est aussi ça l’idĂ©e des Needs: on va de l’action la plus dĂ©risoire ou ridicule, comme arroser des plantes sauvages entre deux blocs de bĂ©ton, Ă l’action la plus humble qui est de permettre de traverser la route en faisant un passage pour piĂ©tons. Un Need, pourrait ĂŞtre aussi bien une action utile et fonctionnelle qu’une action dĂ©corative.

Tu travailles sur de très petites choses qui sont en même temps de plain-pied dans notre quotidien urbain. De ce fait ces monuments ne sont pas forcément visibles. Qu’est-ce que cela implique pour toi?

J’ai fait les Needs parce que c’est une attitude que j’avais depuis longtemps sans pour autant pouvoir la formuler. Tout est parti d’une idée simple, celle de dessiner une bordure de trottoir. Une bordure dans un trottoir a plusieurs fonctions: délimiter l’espace du piéton de celui de la voiture, permettre de marcher confortablement, d’être bien, et donc de penser à autre chose (rêver, réfléchir, penser, avoir une activité intellectuelle, etc.).  » Permettre de  » pourrait être l’idée qui prédomine dans l’ensemble de mon travail. Je conçois souvent mon travail comme des passages, comme des ponts.

Avec les Needs tu prends possession des éléments qui constituent l’espace public urbain, or cet espace appartient à tout le monde et obéit normalement à des règles précises d’aménagement. Comment décides-tu alors de ce que tu peux ou non faire dans cet espace?

Je fais les Needs parce que je ressens un besoin dans l’espace public à un moment donné. Je ne demande jamais d’autorisations, mais je ne suis pas pour autant dans le trip  » faisons le sauvage, rapidement, en révolte « . Je suis architecte paysagiste de formation et pendant mes études j’ai appris à dessiner ce genre d’espace. Si on demande une autorisation, on se soumet à des règles établies par d’autres personnes.

En fait, les Needs sont extrêmement ironiques et très dirigées politiquement. Je remets ici en question l’autorité des gens qui ont décidé de la forme que prennent les villes. Certains individus à la tête de grandes institutions ont un pouvoir de décision sur l’espace public qui a une influence indéniable sur notre vie. La forme de la ville conditionne notre quotidien et notre image du monde. Bien que la ville soit un territoire public, nous créons un rapport très personnel, voire intime, avec elle, et c’est là une question importante de mon travail. Comment un espace public impersonnel peut-il devenir à un moment intime ? Comment peut-on avoir une intimité avec ces lieux ?

Tu communiques tes Needs à travers des photographies que tu présentes sous la forme de grands formats exposés dans des lieux traditionnels de l’art contemporain. Quelle valeur a cette trace pour toi ? Que veux-tu transmettre à travers ce travail photographique?

Mon action n’est visible que par le petit nombre de personnes qui passe dans la rue au moment où je la fais. Mais quel impact va-t-elle avoir ? Ceux qui sont venus me parler ont vu mes actions avec le sourire, comme une plaisanterie, ou sont restés dans l’état d’incompréhension, n’ont pas pu faire l’expérience de la distance. Ce qui m’intéresse, c’est que le travail puisse se prolonger dans d’autres contextes, sous une autre forme. C’est là que la photographie est importante. Elle permet un travail de prolongation tout en gardant une forme évolutive, en grand format dans les lieux traditionnels de l’art contemporain, mais aussi sous la forme de publications ou d’affiches lorsqu’il s’agit de renvoyer ce travail à la rue.

Et puis j’aime que ces images bougent et voyagent, qu’elles circulent et aient leur vie propre. C’est important pour moi que ces photos soient achetĂ©es par des gens et que ça ne se rĂ©duise pas Ă quelque chose de fait rapidement et consommĂ© tout aussi rapidement. Quand je les ai montrĂ©es la première fois, certaines personnes ne comprenaient pas pourquoi elles avaient cette taille et cette qualitĂ© plastique. On a ce schĂ©ma prĂ©dĂ©terminĂ© de l’action pirate, avec tout ce que ça comporte formellement, alors que ce que je fais n’est absolument pas de l’action pirate. Faire une action dans l’espace public de la ville est devenu souvent très formel et esthĂ©tisant: c’est l’esthĂ©tique de l’action publique, sauvage, mal faite, rapide, avec une mauvaise photographie… Je fais le contraire. Je m’entoure de bons techniciens, du photographe Ă l’encadreur, en passant par le laboratoire. Je fais ces photographies comme des objets au mĂŞme titre que des sculptures. Ce sont des monuments, mĂŞme s’ils sont dĂ©risoires.

N’as-tu pas peur que l’on ne s’arrête justement qu’au stade du monument bien réalisé ? Que le côté  » joli  » que tu dénonces dans ton travail se retourne contre toi quand tu présentes ces photos prises avec soin?

Quel est notre pouvoir ? Je suis définitivement un artiste et je ne pourrais pas faire autre chose. C’est ce que disent les Needs. Mon pouvoir est limité et je ne peux pas faire grand chose d’autre que ce que je fais. Si on veut vraiment faire quelque chose il faut s’engager politiquement, et ce n’est pas le même travail. Notre métier c’est de donner à penser, d’amener des choses qui vont questionner. On ne peut pas faire plus. Si je travaille avec un photographe en évitant ce coté  » mal fait « , c’est que je veux m’assurer que ce que l’on verra est bien ce que j’ai décidé. C’est aussi une façon d’écarter les défauts techniques qui pourraient nuire à la lecture de la photographie, à ce qui se passe dedans. À nouveau, il n’est pas question de montrer les conditions de prise de vue de ces actions, ni le moment dans lequel elles ont été prises, mais bien de faire passer un certain nombre d’idées. Que ces photos mettent une distance avec les moments des actions ne me dérange absolument pas car les images voyagent d’autant mieux de cette manière. Les gens qui les ont achetées, par exemple, ne l’ont pas fait pour leurs qualités photographiques. Ils se trouvent davantage intéressés par ce qui s’y passe que par la photo elle-même. Mais cette lisibilité est donnée par la qualité photographique.

À travers ces actions as-tu l’ambition d’interpeller le spectateur, de sauver le monde en quelque sorte?

Je me méfie de la sincérité et des bons sentiments en art. Je ne pense pas que l’on fasse évoluer les choses avec de telles idées. Je ne suis pas ce personnage qui aime les fleurs. Je n’en ai pas chez moi et quand j’en ai, je ne m’en occupe pas particulièrement. Je ne suis pas spécialement un amoureux de la nature. Pour moi, ce sont des matériaux c’est-à -dire que, quand j’utilise des géraniums pour Panorama, c’est pour leur valeur ironique. Ces fleurs sont vraiment basiques. On les trouve dans les supermarchés, et sur tous les balcons, elles n’ont aucun rapport avec la nature.

On a vu que tu ne réalisais pas les Needs au hasard, ils sont pour toi le fruit d’un questionnement sur les besoins et les failles d’un système urbain donné. Penses-tu que la notion d’œuvre d’art arrive à s’immiscer dans ces travaux politiques?

Ces actions ont quelque chose d’absolument dĂ©risoire: elles ne vont rĂ©ellement rien changer. Panorama pourrait s’inscrire dans cette catĂ©gorie. Au dĂ©part je voulais faire venir Miss CĂ´te d’Opale ou Miss CĂ´te d’Armor pour le vernissage, qu’elle se balade avec sa banderole. L’idĂ©e Ă©tant qu’elle Ă©tait porteur d’un nom Ă©voquant un paysage, une vie, une gĂ©ographie, une culture, mais que cela ne veut plus rien dire parce qu’elle est probablement originaire d’un autre endroit et qu’elle ne connaĂ®t pas forcĂ©ment sa rĂ©gion. Il existe un dĂ©calage entre les Miss et ce qu’elles sont censĂ©es reprĂ©senter: une rĂ©gion, un certain paysage, une rĂ©alitĂ© culturelle, agricole et industrielle. Le rapport qu’on a avec le paysage aujourd’hui est extrĂŞmement romantique et nostalgique. Ne perdons pas de vue que le paysage c’est l’agriculture, les champs, l’industrie, la vie de tous les jours… Ce qui est romantique, c’est notre regard sur ce paysage forgĂ© par une culture et des mythes ancrĂ©s dans les XVIIIe et XIXe siècles. La forĂŞt amazonienne existe depuis 40.000 ans et n’a rien de vierge. Elle est habitĂ©e par l’homme qui y a amenĂ© des plantes, en a dĂ©placĂ©es et supprimĂ©es. Tout ça n’a rien Ă voir avec cette idĂ©e mythique que l’on a de la nature en tant qu’occidentaux. Cette idĂ©e de paysage de nature, c’est le dernier chic bourgeois. Allons parler avec les agriculteurs, demandons leur pourquoi ils produisent autant de cĂ©rĂ©ales, car c’est eux qui font le paysage aujourd’hui.

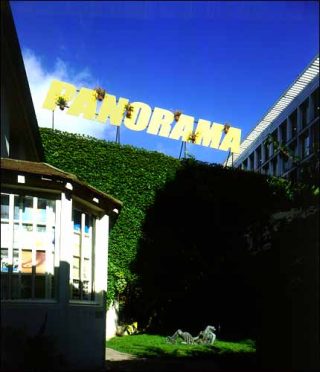

Avec Panorama on pourrait penser que tu cherches à défigurer le paysage. En même temps, les lettres jaunes de Panorama et les géraniums s’accordent plutôt bien avec le lierre montant du mur du musée Zadkine. Éloge du kitsch ou critique de la pollution visuelle des panneaux publicitaires?

Avec Panorama j’ai fait une grande enseigne similaire à celle que l’on pourrait trouver sur un grand magasin ou un centre commercial en bordure du périphérique, ou en banlieue dans des zones commerciales, sauf que ça se passe dans un musée à Paris. C’était une façon d’amener dans un espace protégé et complètement déconnecté des intentions de l’exposition, une des réalité du paysage d’aujourd’hui. Panorama est une critique de la mode des jardins, de tout ce qui se passe autour du paysage.

*Paysages d’entre-ville

Musée Zadkine, Paris. 20 juin-30 sept. 2001

Commissaire: François Quintin

Artistes: Istvan Balogh, Didier Courbot, Thibaut Cuisset, Jean-André Fieschi, Jan Kopp, Philippe Lepeut, Cécile Le Prado, Emmanuel Pinard Stalker.

Né le 8 avril 1967 à Hazebrouck (Nord). Formation d’architecte-paysagiste. Vit et travail à Paris.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram