Farah Atassi, Stûˋphanie Cherpin

Derelict

Lãexposition ô¨Derelictô£ rûˋunit dans un face-û -face inûˋdit Farah Atassi et Stûˋphanie Cherpin. Si leurs pratiques sãinscrivent dans des champs distincts ã la peinture et la sculpture ã, toutes deux sont mues par un intûˋrûˆt commun pour les ruines dãune certaine modernitûˋ. Ce dialogue ã plus quãune confrontation ã tient avant tout de la volontûˋ de faire surgir des affinitûˋs plastiques et thûˋmatiques et, plus largement, dãindexer un ensemble de prûˋoccupations qui traversent les éuvres dãune jeune gûˋnûˋration dont elles sont reprûˋsentatives.

Les peintures de Farah Atassi procû´dent dãune dûˋmarche quasi obsessionnelle.

Depuis 2007, elle ne cesse de peindre des vues dãespaces de vie collectifs dûˋsertûˋs, inspirûˋes dãun corpus dãouvrages dãarchitecture et de photographie qui renvoient le plus souvent au monde industriel des ô¨Trente Glorieusesô£.

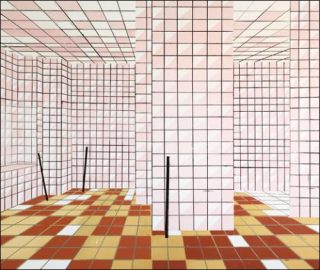

Ses éuvres sont construites pour la plupart selon un dispositif scûˋnique fortement scandûˋ par des lignes de fuite. Elles nous entraûÛnent dans la contemplation dãespaces ã cuisines communautaires, chambres de bonnes, bureaux, vestiaires ã exempts de toute prûˋsence humaine qui rûˋveillent en nous un sentiment dãûˋtrangetûˋ. Elles se rûˋfû´rent notamment û des ûˋlûˋments de mobiliers, û des vestiges de canalisation, û des installations ûˋlectriques, ûˋvoquant une occupation dãautan. Tous viennent structurer lãespace et agissent comme autant de signes dãun ô¨displayô£ artistique faisant aussi bien rûˋfûˋrence au monde de lãatelier quãau champ de lãinstallation. Cette structuration est une donnûˋe fondamentale du travail de Farah Atassi.

Lãharmonie chromatique ã quãelle provienne dãune teinte monochrome dominante, dãun camaû₤eu ou dãun contraste clair-obscur ã, les trames orthogonales appuyûˋes des parements de carrelage, tout comme la prûˋsence judicieuse de motifs colorûˋs posûˋs ûÏa et lû , jouent dãun processus ambivalent qui, dans un mûˆme geste, structure et creuse lãespace tout en affirmant sa bidimensionnalitûˋ.

De mûˆme, lãattention portûˋe au traitement de la matiû´re picturale, les ûˋpaisseurs et les multiples repentirs, sont autant dãûˋlûˋments qui achû´vent la construction et le maûÏonnage du plan.

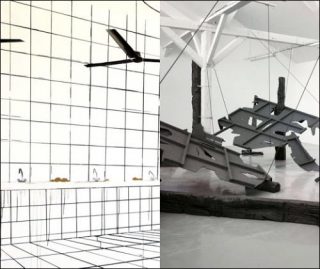

Cãest û la pûˋriphûˋrie des villes, dans des no manãs land chaotiques et gigantesques, mais aussi dans ces vastes territoires dãexploration et dãûˋmerveillement que sont les zones commerciales et industrielles suburbaines, que Stûˋphanie Cherpin glane les objets mis au rebut et les matûˋriaux dûˋsactivûˋs, pour la plupart de construction, qui composent ses sculptures. Parmi eux, pûˆle-mûˆle, des fers û bûˋton, des treillis mûˋtalliques, des plaques de mûˋtal, des chaûÛnûˋs, des fragments de stores, des traverses de bois, des blocs de pierres et encore bien dãautres choses. Sans idûˋes et projets prûˋconûÏus, Stûˋphanie Cherpin se coltine û la matiû´re, dûˋcoupe, assemble, combine ce fatras quãelle rûˋactive dans de nouvelles configurations hybrides.

Sans pour autant verser dans lãexpressionnisme, ces sculptures frappent par leur brutalitûˋ toute en tension et en ûˋnergie. Elles font ûˋchos aux accords dãune ô¨play listô£ de rock anglais et amûˋricain des annûˋes 80/90, que lãartiste ûˋcoute en boucle en travaillant. Ce rituel, û lãinstar dãune danse guerriû´re, lui permet de rentrer dans le processus de crûˋation, tout comme il guide ses gestes et influe sur les formes produites. Ses sculptures, û la prûˋsence physique trû´s affirmûˋe, participent dãun double mouvement. Parfois concentrûˋes, parfois expansives, telles des carcasses dûˋsarticulûˋes abandonnûˋes ou ûˋchouûˋes, elles se dûˋploient dans lãespace quãelles envahissent au point de lãobstruer. La peinture qui recouvre certaines dãentre elles participe moins dãune volontûˋ dãembellissement, quãelle nãefface lãûˋclectisme des matûˋriaux pour les unifier en un tout cohûˋrent.

Les sculptures de Stûˋphanie Cherpin sont intimement liûˋes aux espaces dûˋcatis peints par Farah Atassi. Elles apparaissent comme autant de conglomûˋrats de matûˋriaux et dãobjets extraits des bûÂtiments dûˋsaffectûˋs avant destruction. Mais, au-delû des analogies formelles et esthûˋtiques de leurs éuvres, toutes deux nous questionnent sur les paradigmes dãune pensûˋe moderniste et les comportements gûˋnûˋrûˋs par une sociûˋtûˋ industrielle. Lû oû¿ dãautres artistes de leur gûˋnûˋration abordent ces problûˋmatiques û travers le prisme de la photographie et de la vidûˋo, Farah Agassi et Stûˋphanie Cherpin restent attachûˋes û une production dãatelier dont le ô¨fait mainô£ renvoie, dans une certaine mesure, û la reprûˋsentation du travail ouvrier.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram