Dans son exposition ÂŦCorps en rÃĐsistanceÂŧ au Jeu de Paume à Paris (2 juin-27 sept. 2015) ValÃĐrie Jouve compose une narration, un montage de vingt-cinq annÃĐes de travail à travers diffÃĐrents territoires et rencontres. Ses sÃĐries photographiques saisissent des corps dans leurs environnements sociaux colonisÃĐs par lâurbanisation. Les milieux ordonnÃĐs et fonctionnalisÃĐs des centres urbains rÃĐsonnent avec des espaces pÃĐriphÃĐriques, en transition ou en friche. Ces paysages, dÃĐlibÃĐrÃĐment extirpÃĐs de leurs contextes gÃĐopolitiques, rÃĐflÃĐchissent la situation de lâhumain à lâheure de lâuniformisation des modes de vie et de la globalisation ÃĐconomique. En articulant film et photographie, lâexposition renouvelle la maniÃĻre dâapprÃĐhender chacun de ces mÃĐdiums sans les figer. En faisant dialoguer personnages et paysages, vÃĐgÃĐtation et construction, sans prÃĐciser les lieux de prises de vue, elle ÃĐbranle la reprÃĐsentation binaire et traditionnelle du monde. Le spectateur sâengouffre alors dans les images et crÃĐe ses propres correspondances.

Orianne Hidalgo-Laurier. Vous avez suivi des ÃĐtudes dâanthropologie avant dâentrer à lâÃĐcole de photographie dâArles, faites-vous un lien entre ces deux disciplines?

ValÃĐrie Jouve. Jâai niÃĐ ce rapport à lâanthropologie pendant longtemps parce que les sciences humaines ont tendance à figer les choses, à les dÃĐlimiter au point quâelles ne peuvent plus respirer, se dÃĐplacer et bouger. La photographie me semblait Être un outil plus ouvert, un espace de projection de lâautre. Elle permet de questionner diffÃĐrents phÃĐnomÃĻnes sans les asseoir à un endroit prÃĐcis: je ne fige dâailleurs pas les lieux dans mon travail.

En donnant des sous-titres gÃĐnÃĐriques à vos sÃĐries â Les Personnages, Les Façades, Les Passants, La Rue, Les Situations, Les Arbres â vous effacez effectivement les repÃĻres factuels. Y a-t-il une volontÃĐ de brouiller les frontiÃĻres et de toucher à une condition humaine universelle?

ValÃĐrie Jouve. Ce travail peut susciter lâincomprÃĐhension du public puisque nos habitudes en photographie restent attachÃĐes à lâindexation, au lieu oÃđ a ÃĐtÃĐ prise lâimage. ConsidÃĐrÃĐe simplement à travers sa relation avec la rÃĐalitÃĐ dont elle est tirÃĐe, la photographie serait presque dans lâincapacitÃĐ de produire une image. Elle reste dans un rapport à une situation, à un fait, à un lieu: il nâest pas lÃĐgitime de ne pas renseigner ses sources.

Pour ma part, je mâintÃĐresse aux maniÃĻres dont lâimage peut susciter des questionnements sur lâhumanitÃĐ et nos sociÃĐtÃĐs contemporaines en gÃĐnÃĐral. Jâabstrais lâimage de son indexation. Elle me semble beaucoup plus puissante quand elle nâest pas amenÃĐe de maniÃĻre frontale, accompagnÃĐe dâun cartel explicatif par exemple. On nây rentre pas de la mÊme maniÃĻre si lâon reconnaÃŪt le lieu. On ne se projette pas dans lâimage mais dans la lisibilitÃĐ dâun objet ou dâune situation. Bien quâenregistrement dâune chose vue, la photographie sâavÃĻre aussi capable de produire des images qui transcendent cette simple lecture de la rÃĐalitÃĐ.

Vous vous diffÃĐrenciez de la photographie documentaire, attachÃĐe à une certaine neutralitÃĐ et objectivitÃĐâĶ

ValÃĐrie Jouve. Je me diffÃĐrencie de la photographie documentaire tout en employant son vocabulaire mais sans en faire une finalitÃĐ. La notion dâenregistrement me paraÃŪt essentielle: je ne me fais pas lâillusion dâune image qui serait totalement fabriquÃĐe. La notion de documentaire mâintÃĐresse dans sa capacitÃĐ Ã faire retour sur un rÃĐel, dans son rapport au vivant. Elle me semble davantage philosophique que simplement descriptive.

Quelle est la part de mise en scÃĻne dans votre travail?

ValÃĐrie Jouve. Elle est trÃĻs large puisquâelle est directement construite par la structure urbaine et que les personnages se mettent eux-mÊmes en scÃĻne. Si mon travail prÃĐsente un thÃĐÃĒtre de la vie, câest au sens dostoÃŊevskien du terme: certains personnages dÃĐveloppent une caractÃĐristique profondÃĐment et essentiellement humaine.

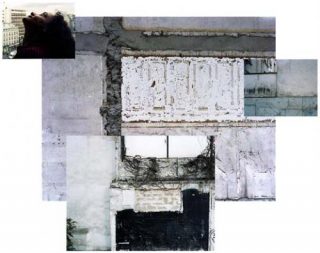

Puisquâune image reste de toute façon fabriquÃĐe, en deçà de la rÃĐalitÃĐ, jâÃĐlabore une mise en scÃĻne pour la regorger dâune sensation de vivant, contourner les rigiditÃĐs de lâappareil photographique. Le montage, utilisÃĐ par exemple pour les images de files de voitures, nâest pas là pour sâaffirmer en tant que tel mais pour atteindre une image plus juste, pour remettre en Åuvre ma propre expÃĐrience dâun espace, ce que jâai vu. La part de mise en scÃĻne joue ÃĐgalement au niveau de lâaccrochage matÃĐriel au sein de lâexposition. Je la radicalise pour dÃĐplacer le regard du spectateur depuis la photographie vers lâensemble des images.

Les motifs de la frontiÃĻre, du mur et de la façade traversent vos images. Le cadre photographique interroge-t-il les cadres politiques et territoriaux?

ValÃĐrie Jouve. La photographie me permet de faire formellement cohabiter diffÃĐrents environnements à travers le montage, la couleur, les lumiÃĻresâĶ Pour moi, elle entretient un lien avec la musique. Je nâutilise jamais le politique comme objet du travail. Celui-ci est toujours sous-jacent dans la relation que jâai envie de faire vivre au public avec un environnement. Les murs, les façades, les abords, tous ces espaces sont à repenser. Je ne les apprÃĐhende pas comme des zones à dÃĐterminer mais comme des objets à reconsidÃĐrer, à regarder, à libÃĐrer de leurs connotations nÃĐgatives. Ce travail ÃĐmet une critique de lâesprit de normalisation et de rationalisation, en progrÃĻs croissant depuis les trente derniÃĻres annÃĐes. Je reconsidÃĻre à la fois des espaces qui ne fonctionnent pas dans cette logique et dâautres, comme les façades, qui en incarnent les rÃĐpercussions trÃĻs lisibles. La façade, câest la rationalisation dâun bÃĒtiment.

Justement, à travers les diffÃĐrentes salles de lâexposition, des façades lisses jouxtent des espaces en friche, en transit. Dans le mÊme temps, une voix diffusÃĐe dans une autre salle, celle de Tania Carl, dÃĐnonce le systÃĻme capitalisteâĶ

ValÃĐrie Jouve. On peut y percevoir un certain lien. Mes images et ce tÃĐmoignage ne sont pas pensÃĐs en termes de contraires. Le monde ordonnÃĐ des façades pourrait tout à fait cohabiter ou Être un pendant des espaces en friche. Je remets en communication des mondes ordinairement perçus comme cloisonnÃĐs. Il y a certes une ÃĐvocation critique du capitalisme mais il sâagit moins dâen faire mon sujet que de le remettre en Åuvre avec un autre monde et voir comment les choses peuvent se nourrir les unes des autres.

Vous faites aussi communiquer images fixes et images mobiles. Comment apprÃĐhendez-vous le rapport entre la photographie et le film?

ValÃĐrie Jouve. Avec la photographie, je peux dÃĐployer une narration que je construis moi-mÊme. Le film me permet de dÃĐplier un territoire, de faire coexister plusieurs dimensions dans le mÊme espace-temps, le mÊme prÃĐsent, et dâen souligner les relations. Aujourdâhui, jâenvisage de mÊler photographie et cinÃĐma en intÃĐgrant par exemple la photographie dans le film. Elle seule peut radicaliser la temporalitÃĐ du film, elle agit comme un couperet, arrÊte sa progression, le casse.

Ma derniÃĻre piÃĻce, Blues (un ensemble de cinq sÃĐquences filmiques, de photographies et dâenregistrements sonores), joue au cÅur dâun montage avec la notion dâaccrochage associÃĐe à la prÃĐsentation dâun travail photographique. Dans mes images, je souhaite remettre en mouvement nos considÃĐrations sur la ville et nos façons de lâhabiter. Dans lâespace dâexposition, je cherche à dÃĐplacer nos habitudes de perception liÃĐes aux outils photographique et cinÃĐmatographique. Jâai commencÃĐ la vidÃĐo au moment oÃđ je mâinstallais dans un vocabulaire photographique, une façon de faire. Le cinÃĐma mâa permis de retrouver la photographie dans dâautres champs artistiques, en regard dâune autre technique.

Vous travaillez notamment sur le territoire palestinien. Quâest-ce qui vous y intÃĐresse et pourquoi avez-vous titrÃĐ lâune de vos Åuvres 6 villes palestiniennes?

ValÃĐrie Jouve. Ce territoire a mis en relief un phÃĐnomÃĻne que jâai toujours explorÃĐ : coloniser un espace et lâoccuper. Aujourdâhui, la grammaire de lâoccupation et de la colonisation, due à un capitalisme extrÊme, me semble omniprÃĐsente. Jusquâà prÃĐsent, jâai travaillÃĐ sur le territoire palestinien et je commence à mâattacher au territoire israÃĐlien afin dâen marquer les diffÃĐrences, sans prise de parti. 6 villes palestiniennes, une projection dâun ensemble photographique, clÃīt lâexposition à juste titre: je nomme la seule chose à laquelle on dÃĐnie le nom. Il sâagit de mon travail le plus documentaire au sens classique du terme: cette piÃĻce reconnaÃŪt simplement la Palestine. Mises bout à bout, ces villes qui me sont familiÃĻres, relativement diffÃĐrentes les unes des autres sur un mÊme territoire, constituent un pays. Cette piÃĻce est la seule oÃđ je nomme les lieux afin dâen faire la dÃĐmonstration.

Le titre de lâexposition est ÂŦCorps en rÃĐsistanceÂŧ. Quâentendez-vous par ÂŦrÃĐsistanceÂŧ?

ValÃĐrie Jouve. La rÃĐsistance câest parvenir à se dÃĐplacer et revendiquer ce dÃĐplacement. Le titre et lâimage de lâaffiche de lâexposition ont ÃĐtÃĐ pensÃĐs pour le public du mÃĐtro, à travers la campagne dâaffichage du Jeu de Paume. Je suis effrayÃĐe par cette perception de manque de vivant dans le mÃĐtro. Les corps des gens, vidÃĐs dâÃĐnergie, semblent accablÃĐs par une rÃĐalitÃĐ dure, un quotidien lourd. Sur lâaffiche de lâexposition, celui de cette femme, Josette, est dâune incroyable puissance humaine avec sa bouche ouverte. Il est en rÃĐsistance. Ce personnage appelle au rÃĐveil, à la conscience de soi, du lieu dans lequel on vit et de ce quâon peut y faire, toutes classes sociales confondues. Tous les personnages avec qui jâai travaillÃĐ proclament cet instinct premier alors que lâon traverse une pÃĐriode oÃđ lâhumain nâest plus le centre des prÃĐoccupations politiques, davantage intÃĐressÃĐes par la finance.

ValÃĐrie Jouve, ÂŦCorps en rÃĐsistanceÂŧ, du 2 juin au 27 septembre au Jeu de Paume, Paris.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram