Depuis le dÃĐbut des annÃĐes 1990, lâÅuvre de Patrick Corillon sâappuie principalement sur le rÃĐcit, le discours et la narration, autour dâinstallations souvent discrÃĻtes, faisant appel à des matÃĐriaux humbles, comme en tÃĐmoigne lâexposition de Micro Onde. On y rencontre en effet des pages vierges froissÃĐes, des confettis, des papiers cartonnÃĐs, de la mousse, dans une quinzaine de vitrines accompagnÃĐes de cartels. Mais sans ces indications, il nous serait impossible de saisir la portÃĐe ou la signification de ces vitrines. Les Åuvres ne sauraient prendre leur pleine mesure et signifier quelque chose aux yeux du spectateur sans ce recours au langage.

Le rÃĐcit, moteur de lâÅuvre de Corillon

LâÃĐcriture ou la parole apparaissent dÃĻs lors comme les vÃĐritables moteurs du travail de Patrick Corillon. Câest à eux que revient le primat artistique comme si Patrick Corillon, finalement, ne faisait que rÃĐactualiser quelques-unes des formes artistiques les plus anciennes. Celle, tel HomÃĻre, du raconteur, de la poÃĐsie orale et de la transmission du savoir, de lâhistoire et de la mÃĐmoire collective par la parole. Et celle du troubadour, mÊlant fictions, poÃĻmes et rÃĐcits allÃĐgoriques, afin dâillustrer notre ÃĐpoque tout en nous divertissant.

Ce primat donnÃĐ au langage se retrouve aussi dans le titre mÊme de lâexposition. Patrick Corillon revendique ouvertement lâinfluence du sÃĐmiologue Roland Barthes, puisque ÂŦLe DegrÃĐ zÃĐro des imagesÂŧ fait explicitement rÃĐfÃĐrence au DegrÃĐ zÃĐro de lâÃĐcriture. Le propos de lâartiste, quant à lui, tend à se demander comment des images intÃĐrieures, mentales ou inconscientes, peuvent dÃĐterminer notre rapport au monde. Ou, plus exactement, selon les dires de Patrick Corillon, lâenjeu reviendrait à constituer un ÂŦmusÃĐe des images qui nous mettent au mondeÂŧ. Il sâagirait de ressaisir, dans une quÊte tendant vers lâabsolu, une image primaire, pure, par laquelle se constituerait notre Être-au-monde.

Une quÊte dâabsolu

Si, dans Le DegrÃĐ zÃĐro de lâÃĐcriture, Roland Barthes met à jour une tension interne au langage, pris entre des codifications historico-sociales et un style personnel ou individuel chez lâÃĐcrivain, il perçoit toutefois dans la poÃĐsie la possibilitÃĐ dâÃĐpurer le langage, de le dÃĐcharger de toutes ces connotations, et de retrouver son innocence perdue. Patrick Corillon sâinscrit dans le sillage de Barthes. Il applique dÃĐsormais cette quÊte du ÂŦDegrÃĐ zÃĐroÂŧ, qui lui a ÃĐtÃĐ suggÃĐrÃĐe par le scientifique Julien Bobroff, au champ de lâart et des images â et non plus de la littÃĐrature ou de la physique, qui cherche quant à elle le zÃĐro absolu en termes de tempÃĐrature.

Mais cette quÊte fondamentale sâinscrit en porte à faux par rapport au post modernisme, qui avait justement pris le soin de congÃĐdier toute recherche mÃĐtaphysique, et signait par là la fin de tout idÃĐal. Le sous-titre de lâexposition prend alors tout son sens: ÂŦDe quoi est fait lâair que nous respironsÂŧ, se demande Patrick Corillon, lorsque nous nous trouvons dans un musÃĐe ou un lieu dâart? De portÃĐe scientifique, physique, philosophique et mÃĐtaphysique, cette interrogation semble toutefois souffrir dâun manque. A nos yeux, elle ne se demande pas quelle est lâimplication politique de cette mise à lâÃĐcart (ou de cette mise à mort) des idÃĐaux dans la sphÃĻre de lâart. Chez Patrick Corillon, cet ÂŦair que nous respironsÂŧ ne dÃĐsigne pas vÃĐritablement lâatmosphÃĻre gÃĐnÃĐrale dans laquelle baigne lâart. Cet air ne dÃĐsigne pas non plus lâair du temps, ou les valeurs en vogue, les idÃĐologies, les tendances ou les effets de mode qui imprÃĻgnent la crÃĐation contemporaine.

Un imaginaire candide

Car il nous semble que si Patrick Corillon se dÃĐmarque clairement du post modernisme, câest pour retourner vers une forme de candeur ou de naÃŊvetÃĐ qui, si elle nâest pas dÃĐnuÃĐe de tendresse, dâhumour ou dâintÃĐrÊt, nâaborde pas de front les errements idÃĐologiques de lâart contemporain. On a plutÃīt lâimpression de se situer dans un univers de contes, de lÃĐgendes, dâÊtre conduit vers un imaginaire enfantin. Lâartiste multiplie alors les histoires et les anecdotes tout au long de lâexposition. Celle-ci sâenrichit dâailleurs de deux ÂŦconfÃĐrences spectaclesÂŧ, Images flottantes et ZÃĐro absolu, oÃđ lâartiste se met en scÃĻne.

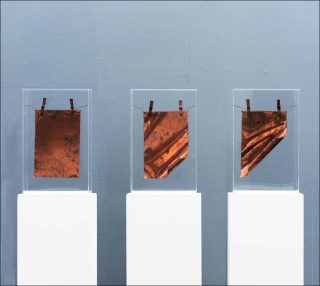

De vieux marins soufflent la fumÃĐe de leur pipe dans des bouteilles de whisky, et font advenir dans lâair des fantÃīmes ÃĐvanescents. Ces vieux loups de mer nous apparaissent comme les crÃĐateurs de ces images primaires que recherche effrÃĐnÃĐment lâartiste. Patrick Corillon soutient encore que lors des tempÊtes, les marins ne sachant pas ÃĐcrire pour adresser une derniÃĻre lettre à leurs proches, froissent dans leurs mains une feuille vierge qui, sâils ont survÃĐcu au mauvais temps, se trouve dÃĐpliÃĐe et aplanie comme pour imiter la surface des flots, redevenue plate. LâÃĐcriture est ici comprise comme une catharsis, une tentative de conjuration, oÃđ lâon dÃĐfoule ses craintes, ses pulsions incontrÃīlables et ses plus profonds ÃĐtats dâÃĒme.

Des fables abordant dessin, peinture, poÃĐsie ou photographie

Les dessins dâOskar Serti, personnage fÃĐtiche de Patrick Corillon, traduisent les sentiments de ce gentilhomme pour sa dulcinÃĐe, lors de leurs conversations tÃĐlÃĐphoniques. Ainsi, on retrouve dans les pÃĐripÃĐties dâOskar Serti un prÃĐjugÃĐ troublant, qui consisterait à affirmer quâune correspondance ou une juste traduction sâopÃĻrerait systÃĐmatiquement entre nos ÃĐtats dâÃĒme et leur expression plastique, entre le monde psychique et le monde physique, comme si lâextÃĐrieur reflÃĐtait fidÃĻlement et de façon transparente lâintÃĐrieur â alors que le post modernisme remet en question cette traduction physicaliste des ÃĐtats intÃĐrieurs de lâhomme, et cherche davantage à en signaler les distorsions.

La peinture, la poÃĐsie ou la photographie sont encore convoquÃĐes dans les fables de Patrick Corillon. Il soutient par exemple que des particules invisibles se dÃĐtachent des tableaux, viennent se poser sur les spectateurs curieux, et se trouvent dissÃĐminÃĐes à travers le monde. Cette histoire nâest pas sans rappeler la thÃĐorie des simulacres de LucrÃĻce, oÃđ de minuscules corpuscules ÃĐmanent de tout objet, viennent frapper nos sens, et nous assurent ainsi une juste perception du monde. Les spectateurs apparaissent quant à eux comme les promoteurs de lâart, ses principaux diffuseurs, comme chez Emmanuel Kant oÃđ le beau est dÃĐfini comme un ÂŦuniversel sans conceptÂŧ, câest-à -dire que tout un chacun souhaite partager avec autrui lâexpÃĐrience quâil aura faite de la beautÃĐ, et universaliser de ce fait un sentiment intime.

Tabula rasa

Patrick Corillon nourrit aussi ses rÃĐcits dâanecdotes autobiographiques, comme celle de son grand-pÃĻre qui, Ã force de sortir de son portefeuille la photo fÃĐtiche de sa moto, finit par user et faire disparaÃŪtre toute image sur le clichÃĐ. Loin dâattester du rÃĐel, comme le soutient Roland Barthes dans La Chambre Claire, la photographie est ici dÃĐfinie pour son pouvoir ÃĐvocateur, sa capacitÃĐ Ã dÃĐclencher des rÃĐcits, des souvenirs, plutÃīt que de les authentifier ou de les prouver.

Au final, on se rend compte que les histoires de Patrick Corillon se rÃĐfÃĻrent à des images ÃĐvanescentes, invisibles, immatÃĐrielles, disparues, oubliÃĐes, vierges, comme dans le rÃĐcit imaginaire des poÃĻtes ÂŦnotionistesÂŧ qui cherchent à laver leur esprit et leur perception de toute reprÃĐsentation avant de se plonger dans leur littÃĐrature. Une idÃĐe nous est alors apparueâĶ Et si lâimage fondatrice que recherche Patrick Corillon ne serait pas celle quâutilisent les philosophes empiristes dans leur thÃĐorie de la connaissance? Eux qui, à lâinstar de John Locke, dÃĐfinissent notre esprit comme une ÂŦtabula rasaÂŧ, câest-à -dire comme une table vierge sur laquelle viennent sâinscrire et sâimprimer les impressions issues du monde sensible.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram