Deux installations monumentales nous ouvrent les portes de «Decorum». D’une part, Franz West (Auditorium) nous convie à prendre place dans de grands fauteuils et de longs canapés recouverts de tapis, et à en palper l’étoffe, puisque l’une des originalités de l’exposition est de nous permettre de toucher certaines œuvres. D’autre part, nous découvrons l’atelier à tisser de Michael Beutler, Weaving Workshop, comme si nous accédions aux coulisses de l’exposition et aux secrets de confections des tissus. Les fils, tendus, sont pris dans les mécanismes du métier à tisser, depuis lequel des tapis dévalent et se déploient, comme de larges filets échoués.

Une fois cette introduction passée, nous entendons des petites notes de musique, des mélodies et des chansons qui nous accompagnerons d’ailleurs tout au long du parcours (de Sun Ra à Brian Eno, en passant par Satie, Fauré, Bartok, Monk ou Weather Report). Nous accédons alors au premier moment de l’exposition, qui interroge les rapports ambigus liant la tapisserie à la peinture. La question consiste à savoir si, dans l’histoire, la tapisserie a toujours été subordonnée à la peinture, comme si elle se réduisait à en être une simple reproduction ou une adaptation tissée.

Pour évaluer ce problème, «Decorum» fait appel à la figure de Jean Lurçat, artiste affilié au surréalisme français, et ardent défenseur du renouveau de la tapisserie dans les années 1940. Car si à l’époque du Moyen-Age et de la Renaissance la tapisserie était considérée comme un art à part entière, l’exposition suggère que la pratique est peu à peu tombée en désuétude dans la sphère artistique, et ne doit son salut qu’à des artistes comme Jean Lurçat qui s’efforcèrent d’en renouveler les procédés et le vocabulaire.

Ce premier volet nous présente donc des œuvres dont certaines sont signées par de grands maîtres du XXème siècle, preuve que la tapisserie présenterait à nouveau un véritable intérêt à leurs yeux. Nous croisons ainsi les signatures de Pablo Picasso, Alexandre Calder, Le Corbusier, ou encore de Bertrand Lavier, et «Decorum» prend des tournures didactiques tout à fait intéressantes, afin de nous révéler le processus de production de ces grandes tapisseries.

Mais force est de constater que, dans ces cas-là , la tapisserie n’apparaît que comme un double de la peinture. En effet, l’artiste crée un modèle qui est transposé en carton, puis adapté aux dimensions réelles de la future œuvre à tisser par les ateliers. Dès lors, la main de l’artiste ne ferait qu’esquisser le modèle, dont la transposition est assurée par les ateliers, dont ceux des Gobelins de Paris, par exemple, pour Pablo Picasso.

Alors, la tapisserie n’est-elle que la copie d’un geste artistique qui lui préexiste? N’est-elle que la reproduction (reproduction pouvant d’ailleurs se faire en de multiples exemplaires), d’une œuvre originale et unique en soi? Quelle dignité reste-t-il à la tapisserie, si ce n’est d’assurer l’interprétation tissée d’une œuvre préalable, interprétation qui se trouve d’ailleurs déléguée par l’artiste à des ateliers? En tout cas, cette collaboration entre artiste et artisans marque l’émergence d’une œuvre collective, et ouvre la voie à une pratique à plusieurs mains.

A la question du «pictural» succède l’univers de l’art «décoratif», qui visait quant à lui à redessiner les frontières entre beaux-arts et arts appliqués, esthétique et fonctionnel. En effet, les avant-gardes espéraient exporter l’art dans la sphère du quotidien et de l’habitat. Les tapisseries qui nous sont ici présentées sont traversées par des motifs géométriques, et produisent des tracés répétitifs ou de véritables chaines.

Dans cette salle «art déco», la figure d’Anni Albers met en exergue l’un des préjugés tenaces qui colle à la tapisserie, et au monde de l’art en général. Etudiante au Bauhaus, Anni Albers désirait travailler en tant qu’architecte, discipline alors réservée aux hommes. Elle se rabattit sur la tapisserie, art bien plus approprié à la gente féminine, cela va de soi… Ainsi, après avoir été considérée comme un subalterne de la peinture, on voit donc que la tapisserie souffre également de préjugés sexistes, lorsqu’on la considère comme un art typiquement féminin.

Et, à l’image d’Anni Albers qui s’inspirait des textiles précolombiens, «Decorum» signale que la tapisserie s’ancre dans des traditions ancestrales, et bien souvent extra-occidentales, à l’image des civilisations précolombiennes, marocaines ou afghanes. Chaque civilisation, et même chaque groupe constituant ces civilisations, jouit d’un savoir-faire et de techniques propres, dont les avant-gardes du XXe siècle se sont en partie inspirées. Dans Le Grand Jeu par exemple, Michel Aubry interroge les modes de production et la signification de tapis afghans et caucasiens, sur lesquels ont été greffés des motifs militaires. De son côté, Pae White constitue une immense tapisserie, Berlin B, mêlant techniques de tissage traditionnelles et nouvelle technologie.

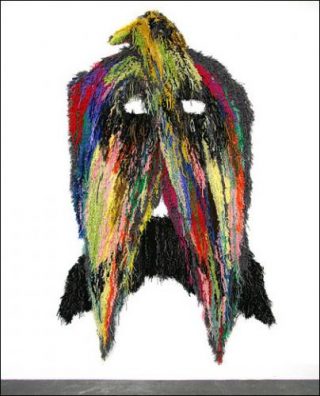

«Decorum» souligne en effet que les «orientalismes» et les «primitivismes» nourrissent l’imaginaire des artistes occidentaux friands d’exotisme et de vocabulaire «naïf», dont ils se réapproprient les motifs. Le Moustache-Eagle de Caroline Achaintre nous enchante avec ses couleurs vives, qui, selon le point de vue que l’on adopte sur lui, apparaît comme une sorte de masque troué au niveau de la bouche et des yeux, ou comme une silhouette d’aigle. L’Hommage à Pierre Pauli de Jagoda Buic se présente quant à lui comme un majestueux rideau de théâtre en laine, agencé en arc de cercle, fait de vides et de pleins.

Ainsi, il nous semble que «Decorum» prend véritablement son essor dans les salles réservées aux «orientalismes» et aux «primitivismes», qui nourrissent les productions occidentales de valeurs et de formes exotiques, originales. En comparaison, les espaces consacrés au «pictural» et au «décoratif» nous paraissent en effet bien plus ternes, eu égard à la vitalité qui se dégage de ces tapisseries. D’ailleurs, la radicalité des constructions, et le foisonnement des couleurs, se retrouvent aussi dans la dernière section de l’exposition dédiée au «sculptural».

Or, ce nouveau mouvement intégrant la tapisserie à la sculpture, puise encore son inspiration dans les «primitivismes», dont il recycle le vocabulaire. Surtout, l’œuvre s’émancipe de la forme bidimensionnelle des tapis et tapisseries qui étaient systématiquement posés au sol ou plaqués contre un mur, et se trouve dorénavant souvent suspendue.

Dans l’histoire de l’art, ces «tapisseries-sculptures» annoncent les installations que l’on rencontrera désormais si souvent dans l’art contemporain, et montrent que ce sont enfin les artistes eux-mêmes qui confectionnent leurs œuvres. Par exemple, Daisy Blanket de Mike Kelley nous renvoie à nos souvenirs d’enfance en enfouissant une poupée sous un tapis, sorte de doudou déglingué et crasseux récupéré au guichet des «objets trouvés». Hibou-Rock de Guidette Carbonell se compose à partir de tissus et de laines de récupération collés et surpiqués à la machine à coudre. Abakan Rouge III de Magdalena Abakanowicz, œuvre charismatique des revendications féministes et transgressive, évoque, avec son un pistil rouge sang, un sexe féminin.

Sheila Hicks adopte quant à elle des techniques de tissage chiliennes et mexicaines pour produire les mèches soyeuses de Menhir-She. Enfin, l’Elément spatial d’Elsi Giauque nous semble tout à fait symbolique des enjeux du renouveau de la tapisserie. L’œuvre apparaît comme une juxtaposition de cadres autour desquels le spectateur promène son regard, construisant des intersections, ou défaisant la trame que l’on pourrait, comme un tisserand, constituer entre eux. L’Elément spatial métaphoriserait finalement l’art du tissage, tout en l’inscrivant dans une nouvelle dimension sculpturale en 3D.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram