Lâexposition collective ÂŦ DÃĐcomplexÃĐs Âŧ prÃĐfÃĻre ÃĐclairer la posture contemporaine de la peinture, plutÃīt que dâinterroger une fois encore la lÃĐgitimitÃĐ de ce mÃĐdium. Si aujourdâhui des peintres sont toujours au travail dans les ateliers, cela suffit à confirmer la capacitÃĐ de ce dispositif originaire à faire face à la crise actuelle des visibilitÃĐs.

Une histoire rÃĐcente de la peinture parvient peu à peu à sâÃĐlaborer. RÃĐapparue sur la scÃĻne de lâart dans les annÃĐes 1980 en rÃĐaction à lâaustÃĐritÃĐ esthÃĐtique des avant-gardes minimaliste et conceptuelle, la peinture doit aujourdâhui rÃĐpondre de la tension quâimpose lâhÃĐritage de sa dÃĐconstruction moderniste, de ses complicitÃĐs avec le champ publicitaire ou mÃĐdiatique, et de ses diverses explorations dÃĐcoratives.

En dÃĐpassant les divers formalismes qui la contraignent, la peinture cherche aujourdâhui à rÃĐinventer sa posture en se proposant comme le laboratoire dâune rÃĐflexion opÃĐratoire sur la mÃĐcanique des images, la construction des regards, et le statut du spectateur. De la peinture à lâimage, câest donc une conversation ÂŦ dÃĐcomplexÃĐe Âŧ qui se construit, conversation interrogeant davantage les permanences du visible que la lÃĐgitimitÃĐ historique du mÃĐdium.

Câest dans cet esprit problÃĐmatique que Norbert Bisky impose depuis quelques annÃĐes son travail sur la scÃĻne artistique. Saisissant à bras le corps la complicitÃĐ potentielle des images avec un dispositif de prise de pouvoir sur les imaginaires, Bisky travaille ÂŦ à vif Âŧ les esthÃĐtiques nÃĐo-rÃĐalistes instituÃĐes par les diffÃĐrents fascismes du XXe siÃĻcle.

Prenant acte de lâambivalence naturelle des images, lâartiste sâapproprie les options stylistiques essentielles qui signent toutes les esthÃĐtiques totalitaires : le fondement photographique, le rÃĐalisme naturaliste, et lâeffacement de toute singularitÃĐ individuelle des figures, au profit dâun personnage clonÃĐ conçu à lâaune de la mythologie historique.

Toutefois, le projet de Bisky est de sauver le visible de cette proximitÃĐ sulfureuse. Retournant tous ces partis pris stylistiques contre eux-mÊmes, il ÃĐlabore une ÃĐnergie du retournement. Lâempreinte lumineuse de la photographie se fait incandescente pour brÃŧler la figure ÂŦ à froid Âŧ et ne la construire que sur un effacement, une disparition, un retrait. Le rÃĐalisme ÃĐchappe à lâobjectivitÃĐ historique pour investir le territoire imprÃĐcis de la rÃĐminiscence intime et le trouble de lâadolescence.

Quant au clonage, il sert chez Bisky un autoportrait infiniment multipliÃĐ, recadrÃĐ, multiperspectiviste. Comme une araignÃĐe prisonniÃĻre de sa propre toile, Bisky prend le risque dâentrer dans le cadre pour dÃĐsigner la part inavouable de lâimage.

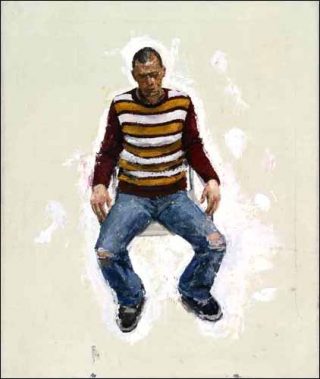

Câest à un autre ÂŦ complexe Âŧ que sâattaque Steven Black. Dans la tradition de la peinture expressive dâun Lucian Freud par exemple, lâartiste conçoit son mÃĐdium comme une plaque sensible. Les figures semblent apparaÃŪtre en suspension pÃĒteuse, au-dessus dâune toile-ÃĐcran envisagÃĐe comme une zone dâapparition. VÃĐritable pellicule rÃĐvÃĐlatrice, le support opÃĻre comme une peau qui laisse monter à sa surface la rugositÃĐ dâune figuration incertaine.

Les camaÃŊeux en blanc-gris-ocre travaillent dans le sens dâune confusion organique entre cette figure qui tente dâadvenir et la membrane dâapparition. CramponnÃĐs à leurs siÃĻges, ou flottant dans un espace indÃĐterminÃĐ, les personnages de Black ne sont pas tant des portraits, que des existences qui insistent pour apparaÃŪtre et accÃĐder au visible.

Pour sa part, Gregory Forstner sâattaque à la puissance opÃĐratoire de la mixitÃĐ des rÃĐfÃĐrences picturales. DÃĐjouant toutefois la stratÃĐgie formaliste de la citation, il prÃĐfÃĻre retraverser les projets des grandes Åuvres qui lâont prÃĐcÃĐdÃĐ, plutÃīt que dâen reproduire des fragments repÃĐrables. Si bien que câest à un ÃĐtrange tourbillon de rÃĐminiscences que Forstner convie son spectateur.

En effet, celui-ci nâest pas poussÃĐ Ã renouer avec sa mÃĐmoire de lâhistoire de lâart, mais plutÃīt avec son propre musÃĐe imaginaire, à la fois chaotique et intime. Depuis les corps en flammes de GrÃĐco, jusquâaux fusions de Bacon, en passant par les dÃĐcalages de VÃĐlazquez ou les stratifications de Manet, câest tout un rÃĐseau de correspondances qui sâagite depuis la toile, dynamisant le regard du spectateur en le conviant à une conversation infinie avec les interlocuteurs quâil voudra bien se choisir.

Chacun à leur façon, Bisky, Black et Forstner prennent acte de la persistance historique du questionnement des regards en peinture. Pariant sur le dÃĐpassement des impasses de leurs prÃĐdÃĐcesseurs, ils ne sâÃĐpargnent pas la confrontation avec les paradoxes politiques, techniques ou historiques de leur mÃĐdium.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram