Pierre-Evariste Douaire. Parle-nous de ta série sur les copeaux de crayons de couleur: Second Life.

David Marin. Tailler avec des crayons de couleur, c’est jouer sur la notion d’extraction. Il s’agit de mettre en exergue quelque chose d’insignifiant, les copeaux en rapport avec leur production. La difficultĂ© consiste Ă magnifier le procĂ©dĂ©, Ă le faire exister.

Plus que l’extraction, je trouvais que les copeaux avaient Ă voir avec l’accumulation.

David Marin. Certes, Second Life est dans la quantitĂ©, la multiplicitĂ©, mais l’accumulation n’est que la prĂ©paration de l’opĂ©ration. L’extraction a dĂ©jĂ eu lieu en magasin.

Tes crayons ressemblent Ă des ready-made.

David Marin. Non, c’est un autre contexte. J’extrais comme on fore du pĂ©trole. J’arrache un morceau du tout. Plus gĂ©nĂ©ralement, tout notre quotidien tourne autour de cette notion.

Ce qui t’intĂ©resse dans la notion d’extraction, c’est de revenir Ă l’origine des matĂ©riaux.

David Marin. Quand je vois des objets, j’entrevois la manière dont ils ont Ă©tĂ© fabriquĂ©. Je reviens Ă l’origine des matĂ©riaux. Je pars des objets pour revenir Ă ce qui a Ă©tĂ© leur matière première. On est entre l’anticipation et l’archĂ©ologie.

Une des directions de ce travail consiste Ă produire une pièce qui va rester dans notre sociĂ©tĂ© de consommation, l’autre consiste Ă la rendre Ă l’Ă©tat de nature, de rĂ©introduire la matière Ă son Ă©tat sauvage.

Mais mettre des crayons dans la nature revient Ă la polluer…

David Marin. Les crayons ne fĂ©condent rien, ils vont se dĂ©sagrĂ©ger et participer au cycle naturel. Pour la pollution, je suis en discussion avec Caran d’Ache pour Ă©tudier l’impact de leur peinture sur l’environnement. De toute façon, des solutions existent, il suffit d’utiliser des crayons en bois naturel ou d’utiliser des pigments naturels.

Recherches-tu une forme, une couleur précise pour Second Life?

David Marin. Non, le rĂ©sultat est secondaire. Une fois, j’ai voulu intervenir et faire coĂŻncider l’installation avec un camouflage mais c’Ă©tait la seule fois. J’ai horreur de faire deux fois la mĂŞme chose. Le choix des couleurs s’impose de lui-mĂŞme, c’est un non-choix. Utiliser une couleur diffĂ©rente me donne l’impression de rĂ©aliser une pièce diffĂ©rente. Mais la sĂ©rie sera de toute façon limitĂ©e dans le temps et dans le nombre de pièces. L’utilisation d’une couleur unique permet de jouer Ă fond le jeu avec le monochrome. Cela radicalise le propos.

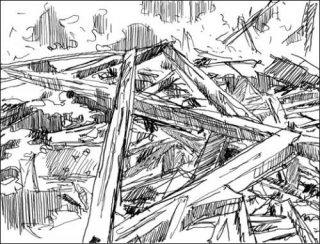

Qu’est-ce que reprĂ©sente la photo Pixelisation?

David Marin. C’est une photo de piles de bois dans une scierie. J’aime beaucoup ce rapport avec le fractal. L’arbre que tu fragmentes en crayons et ensuite en copeaux comme dans Second Life. Dans Pixelisation, la multitude des planches, leur agencement en piles crĂ©ent ce mĂŞme rapport Ă la fragmentation. Une entreprise de dĂ©coupe de bois me parle des arbres qu’il a fallu abattre. Elle parle de la forĂŞt. En s’intĂ©ressant Ă une partie, on parle du tout. Parler d’une planche, c’est regarder l’arbre qui cache la forĂŞt. Le pixel en informatique par sa petitesse, sa fonction insignifiante implique un macrocosme. En biologie, ce rĂ´le est tenu par la cellule. J’aime montrer ce lien entre le microcosme et le macrocosme.

Quand je vois une planche, je n’imagine pas l’arbre qu’il a fallu abattre.

David Marin. Moi si, c’est comme le beefsteak qui me fait penser immĂ©diatement au bœuf. Pour moi un crayon c’est un arbre. C’est une Ă©vidence. Je m’intĂ©resse Ă redonner une vie Ă un bout de bois inerte. Il va vivre une vie parallèle.

Tu travailles sur la nature et tu utilises des titres haute technologie: c’est paradoxal.

David Marin. Dans les sociĂ©tĂ©s occidentales et modernes, on utilise Ă outrance nos ressources naturelles. On nous prĂ©dit la fin du pĂ©trole depuis vingt ans, toutes les secondes une partie de l’Amazonie disparaĂ®t. Nous sommes dans une sociĂ©tĂ© anthropophage, dans une ère de l’autodestruction. Nous nous mangeons un poumon et une main. En mĂŞme temps, notre monde parle du bien ĂŞtre. Les ordinateurs sont Ă©galement doubles, ils sont qualifiĂ©s de propres mais leurs composants sont très polluants.

Je ne porte pas un regard passĂ©iste, je relève juste les paradoxes de notre monde contemporain. Nous avons des obligations de consommer, nous sommes dans une course Ă la modernitĂ©, et ceci au dĂ©triment de notre espace de vie. Second Life est une illustration de ce paradoxe. Le problème de notre environnement, c’est juste nous.

Second Life se pose clairement dans le champ de la sculpture: extraction, modelage, ajout, retrait de matière.

David Marin. Peu importe que j’œuvre dans le champ sculptural, pictural ou photographique, ce qui compte c’est l’idĂ©e que je poursuis. Ce qui prime c’est l’envie de fabriquer quelque chose, ensuite peu importe le moyen qui est dĂ©ployĂ©, cela peut prendre l’apparence d’une feuille de papier, d’un caillou ou d’un ready-made. Le support importe peu. L’important rĂ©side dans ce que j’ai envie de faire. Je me dĂ©finis comme quelqu’un qui aime fabriquer des choses.

Tu es artisan-tapissier et artiste. Existe-t-il des liens entre les deux métiers?

David Marin. Mon boulot d’artisan est purement mĂ©canique, il ne nĂ©cessite pas de rĂ©flexion. J’applique un savoir-faire, un point c’est tout. Artistiquement c’est complètement l’inverse, l’activitĂ© est purement intellectuelle. L’objet artistique, quel qu’il soit, est le support d’une construction mentale. Il est le fruit d’une mĂ©canique de rĂŞveur. Il matĂ©rialise des idĂ©es.

Pourtant je ne peux pas m’empĂŞcher de voir des liaisons entre les deux. Dans l’un tu habilles des fauteuils, dans l’autre des arbres.

David Marin. Peut-ĂŞtre que Mue a ce rapport Ă l’enveloppe que tu soulèves, mais je retrouve cette problĂ©matique chaque matin quand j’enfile ma chemise pour aller travailler. Le fait de m’habiller ne m’apporte pas plus de choses dans ma dĂ©marche artistique que dans mon travail quotidien de tapissier. Quand j’entre dans ma voiture, j’habite Ă©galement un espace, ce n’est pas pour autant que cette habitude va se retrouver dans ma production artistique.

Dans Second Life il y a beaucoup de sensualité.

David Marin. Pour le public,Second Life est très sensuel. Évoquer la peau amène irrĂ©mĂ©diablement un rapport Ă la sensualitĂ©. Mais cette acceptation n’Ă©voque pas grand chose chez moi.

Tu utilises comme fuseau une trame en nid d’abeille?

David Marin. Non, c’est du grillage Ă poule, Ă chair de poule, si tu veux aller sur le terrain de la peau. C’est un matĂ©riau qui s’impose de lui-mĂŞme, il est lĂ©ger et facile d’utilisation. Il correspond Ă©galement Ă une Ă©conomie financière. Mouler en silicone serait possible mais multiplierait le coĂ»t de production. Mouler en plâtre serait impossible Ă cause du poids. Mais je vais peut-ĂŞtre me lancer dans une nouvelle sĂ©rie qui nĂ©cessitera le silicone que l’on retrouve dans la chirurgie plastique, dans la reconstruction maxillofaciale.

Pourquoi travailler in situ?

David Marin. Parce que c’est un dĂ©fi. C’est plus compliquĂ© de travailler en extĂ©rieur. Tu disposes de moins d’outils. Tu es obligĂ© d’utiliser le minimum de moyens possibles pour ĂŞtre en adĂ©quation avec ton environnement. Pour le dire clairement, quand tu travailles avec moins dix degrĂ©s, tu en chies grave. J’ai passĂ© quatre heures par jour Ă rĂ©aliser Mue cet hiver. Cela a durĂ© un mois.

Travailler dehors, c’est ĂŞtre en adĂ©quation avec son environnement?

David Marin. Il faut que l’œuvre soit en rapport avec son environnement. J’aime qu’une pièce sorte de son contexte d’Ă©laboration, qu’elle se retrouve en dehors de l’atelier. Tout d’un coup, elle change de repère.

La fragilitĂ© d’une installation in situ t’intĂ©resse-t-elle Ă©galement?

David Marin. Une installation outdoor est frappĂ©e par la fragilitĂ©. Elle est sujette aux intempĂ©ries. Elle est Ă la merci des caprices de la mĂ©tĂ©o. C’est vraiment ce qui motive mon travail extĂ©rieur. L’Ă©phĂ©mère est une chose tellement inutile qu’elle en devient touchante. Faire les choses pour rien m’attire Ă©normĂ©ment. La fragilitĂ© est ce qui ressort le plus d’une œuvre d’art ou d’un homme. Ce qui est le plus beau dans un objet, ce n’est pas sa force mais sa fragilitĂ©. Voir et toucher la faille est ce qui me prĂ©occupe.

Quel est ton rapport à la photographie pour les pièces comme Second Life?

David Marin. La photographie me permet de voir l’Ă©volution du travail dans le temps et les saisons. Elle me permet de mesurer la durĂ©e du travail. Sa fonction est uniquement documentaire. Elle n’a pas de vocation artistique, elle ne se substitue pas Ă l’œuvre in situ. Il me semblerait dommage d’en proposer un tirage. Et ceci pour des raisons Ă©cologiques. Cela viendrait nier mon propos. Le retour Ă la terre que j’accomplis dans le respect de l’environnement serait contredit, Ă mon sens, par l’utilisation d’un mĂ©dium utilisateur de produits chimiques et polluants. Cela irait Ă l’encontre du projet. Je ne suis pas un jusqu’auboutiste mais j’aime bien qu’une sĂ©rie soit cohĂ©rente. LĂ , elle ne le serait pas.

Tu regardes du côté du Land Art?

David Marin. Je n’ai pas une très grande culture artistique contemporaine. Je connais un peu Goldsworthy, tout juste Nils Udo. Mais ces deux figures ne sont pas une source d’inspiration pour moi. J’admire leur travail mais c’est tout. C’est la mĂŞme chose avec Penone dont je constate la puissance et les intentions.

Tu habites en bas du Mont Blanc, Ă Sallanches, en Haute-Savoie. Parle-nous de ton projet de La Friche.

David Marin. Je voulais travailler en extĂ©rieur tout près de mon domicile. J’ai trouvĂ© cette ancienne bâtisse du XIXè siècle qui servait vraisemblablement de lieu de stockage pour les laines de Megève. Elle borde le lit de la Sallanches qui traverse la ville. Ce lieu est symptomatique de l’urbanisme actuel et de ma dĂ©marche artistique. Ce bout de terrain a Ă©tĂ© construit sur un espace naturel, il est en train de pĂ©ricliter, la nature a repris ses droits, ses murs s’effondrent et prochainement des logements sociaux seront construits. Ce petit territoire porte en lui les cycles de la vie urbaine et naturelle. La Friche reprend le rythme de Second Life qui permet d’extraire et de revenir Ă ce qui a Ă©tĂ©.

La Friche est un lieu ouvert et fermé à la fois.

David Marin. Quand j’y travaille, personne ne me voit. Il y a ce hangar qui s’effondre. Les arbres buttent contre la charpente qui se fissure de plus en plus. Derrière, il y a ce jardin entropique oĂą les poutres se mĂ©langent aux carreaux de faĂŻences qui jonchent le sol et les ronces. J’utilise ces matĂ©riaux trouvĂ©s pour redonner une mĂ©moire Ă ce lieu industriel du siècle passĂ©. Je fais un retour en arrière avec ces carreaux que je trouve. Je tente de garder en mĂ©moire la prĂ©sence de ce lieu qui va disparaĂ®tre et se muer en autre chose. L’architecture va ĂŞtre remplacĂ©e, les arbres vont ĂŞtre rasĂ©s, la ville se phagocyte, s’autodĂ©truit pour se reconstruire, elle est cet animal moderne anthropophage.

Site de l’artiste: http://www.marindavid.com/

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram