Le 30 avril 2000, Lamarche-Vadel se donnait la mort dans son chûÂteau de la Rongû´re en Mayenne. En 1973, alors ûÂgûˋ de vingt-quatre ans, il commenûÏait û ûˋcrire sur lãart qui lui ûˋtait contemporain. Dans lãéil du critique, ainsi sãintitule lãexposition que lui consacre aujourdãhui le Musûˋe dãart moderne de la Ville de Paris, on voit beaucoup dãéuvres. Celles que Bernard Lamarche-Vadel a collectionnûˋes car aimûˋes, les crûˋations de Bram Van Velde, Arman, Cûˋsar, Jean-Pierre Pincemin, Helmut Newton, Bernard Combas, Erik Dietman, et bien sû£r Joseph Beuys quãil a fortement contribuûˋ û faire connaûÛtre en France.

Bernard Lamarche-Vadel aimait ces artistes, les rencontrait, les conseillait, et les artistes lãaimaient, lãûˋcoutaient. Ce respect mutuel est sans doute une raretûˋ car il est un pûˋril pour chacune des parties. On imagine aisûˋment comme il lãest pour lãartiste, directement soumis au regard qui vaut jugement, û un éil dãautant plus considûˋrable quãil est tendre sans mûˋnagement. Mais on lãimagine moins pour le critique; car on nãimagine pas les malheurs des mûˋchants par crainte dãy compatir.

Tout critique dãart un tant soit peu consûˋquent, avec une once de fûˆlure et dãamour pour son objet, peut souscrire û la simplicitûˋ de cette assertion de Lamarche-Vadelô : ô¨Je suis critique dãart, douloureusement comme vous ne pouvez pas lãimaginerô£. De la mûˆme faûÏon quãil comprend lãaveu non moins simple de Lûˋvi-Strauss: ô¨Cãest horrible lãûˋcritureãÎô ô£

Ce critique redoutait sans doute et lãartiste et lãûˋcriture, mais il trouva le cran ãô on ne sait oû¿ô ã de se confronter aux tourments de la publicitûˋ aussi bien quãaux affres de la solitude anonyme; û lãavant-scû´ne de mûˆme quãau lointain, comme on dit au thûˋûÂtre.

Si lãon veut se faire une idûˋe de ces difficultûˋs, il suffit de regarder le court entretien de Lamarche-Vadel avec le sculpteur Erik Dietman au Centre Pompidou en 1994. Deux hommes, deux tenues. Le critique dans un ample costume vert sombre comme on en taillait aux derniers temps du siû´cle passûˋ (heureusement de mode passûˋ), lãartiste en jean et bretelles. Ce dernier, grand moustachu, le ventre rond; le second petit, la barbe courte des trois jours, les cheveux mi-longs qui eux non plus ne se coupent ainsi. Lãartiste ignore suffisamment les mots pour les dûˋrouler sans ambagesô comme bonhomme il ballade ses yeux; lãintellectuel les pû´se, les remue ãô ouvre û peine la bouche, concentre son regardô ã cherche le plus juste terme et ralentit encore en appuyant sur les ô¨trû´sô£: ô¨ô Cãest trû´s biomorphique et trû´s corporelô£. Et chaque fois quãil consent û livrer son exactitude, Dietman, lui, rûˋpond aux pensûˋes complexes sur lãair de lãûˋvidence, rappelant quãil est partisan du brouillard et contre la clarification.

Deux temps, deux phrasûˋs, lãun ãô aisûˋô ã de celui dont les éuvres ont dûˋjû tout dit, le second ãô douloureuxô ã contraint de courir aprû´s les mots chaque fois quãils concourent avec des images, crûˋant en parlant. Lãapparent embarras du critique balance la contrepartie de son audace.

Car Bernard Lamarche-Vadel ne fut pas impuissant face aux éuvres, non plus que son malaise ûˋventuel fû£t la marque de sa soumission. ô¨Ma fonction dans la sociûˋtûˋ franûÏaise, affirmait-il, est une fonction de regard que jãassume pleinementô£, regard de juge, le plus dur û soutenir.

Grand collectionneur de photographies, il nãen doute pas moins de la qualitûˋ artistique dudit mûˋdium, et paraûÛt plus offensif face aux photographes quãaux plasticiens. Ce qui lãintûˋresse dans cette captation instantanûˋe et supposûˋment mûˋcanique du rûˋel, cãest justement quãil exemplifie lãûˋchec de lãart û rendre compte de la rûˋalitûˋ, il sãagit toujours de ô¨montrer un objet photographique dont lãobjet se retireô£.

Si lãéuvre dãart demeure le reflet ãô et peut-ûˆtre seulement le refletô ã de la rûˋalitûˋ, alors la photographie est le mûˋdium qui, dans le monde contemporain, illustre le mieux la vanitûˋ ãô et partant sans doute la beautûˋ et la valeur ã de lãentreprise artistique. Et il nãest en effet pas un instant dûˋcisif de Cartier-Bresson dont on ne pense, face û lui, quãil nãest que cet instant, un succûˋdanûˋ insensible des mouvements de notre monde, mouvement de la figure ou de la lumiû´re, vanitûˋ en image de notre ambition û recueillir le temps comme on ûˋpingle un papillon.

Un jour de 1989, Bernard Lamarche-Vadel se sentit las de la critique et concûˋda une ultime confûˋrence pour signifier son abandon. Dans cette dûˋmarche comme dans ses rûˋflexions esthûˋtiques transparaûÛt clairement lãattachement du XXe siû´cle ãô qui, il est vrai, avait connu Auschwitzô ã aux fins et aux courants: fin de la philosophie, fin de la modernitûˋ, fin de lãart, succession des avant-gardes.

Biais prisûˋ alors pour sãassurer que le monde avance encore, mûˆme vers les abûÛmes. Peut-ûˆtre aujourdãhui convient-il de nuancer ces tûˋlûˋologies esthûˋtiques hûˋritûˋes dãHegel et de Greenberg pour opposer les faits aux fins, mais cette inclinaison des intellectuels pour la mort de leur objet dãûˋtude et dãaffection ãô voire pour leur propre artô ã mûˋnageait de salutaires cris dãalarme.

Ainsi de Bernard Lamarche-Vadel dûˋnonûÏant dans sa confûˋrence la ô¨fonction de lubrifiantô£ du critique dãart actuel, et proclamant û son auditoire ravi, ravi lui-mûˆme dãavoir trouvûˋ lãexacte expression de son malaise: ô¨Jãen ai marre dãûˆtre pris pour une buretteô£.

Etrange critique en somme que cet esthû´te et romancier, dont la bibliothû´que reproduite in situ comptait presque autant de volumes de Georges Bataille que de Paul Morand. Complexe personnage dont la bouche mûˆmement que les yeux rûˋvû´le la souffrance et la clairvoyance mûˆlûˋes ãô inextricablement mûˆlûˋes, en un visage sombre, dont chaque expression paraûÛt contrainte. Obsûˋdûˋ de libertûˋ et dûˋgagûˋ des modes, le mûˆme homme annonûÏa û Yvan Salomone û leur premier rendez-vous au chûÂteau: ô¨Vous savez, je suis un Prussienô£, faûÏon de faire entendre û lãartiste quãil nãadmettait pas que la ponctualitûˋ fû£t malmenûˋe.

ChûÂtelain et prussien, ûˋrudit et sensible, libre et exigeant, lãéil du critique expose les ambiguû₤tûˋs dãun homme et les ambiguû₤tûˋs de lãart, lãamitiûˋ qui les lie et les douleurs de cet amour, lãhumanitûˋ complexe de lãéil et de la mainô ; une ûˋnigme pour des mystû´res.

Erik Dietman

ã Portrait de Bernard Lamarche-Vadel, 1994. Dessin. 200 cm x 150 cm.

Noû¨l Dolla

ã Sans titre, 1974. Colorants sur toile libre. 127 cm x 134,5 cm.

Olivier Mosset

ã Sans titre, 1969. Huile sur toile. 100 cm x 100 cm.

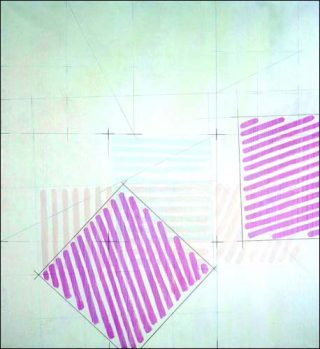

Martin Barrûˋ

ã 74-75-B- 171×159, 1974-1975. Acrylique et crayon sur toile. 171 cm x 159 cm.

Jean-Charles Blais

ã Cireurs de Parquet, 1981. Peinture acrylique sur toile de bûÂche dûˋcoupûˋe en deux parties. Ensemble environ 440 cm x 200 cm.

Pierre Klossowski

ã Lãapprûˋhension de Roberte, 1982. Crayon et pastel sur papier. 174 cm x 102 cm.

Hervûˋ Di Rosa

ã Atak, 1981. Technique mixte sur papier marouflûˋ sur toile. 164 cm x 187 cm.

Pierre Klossowski

ã Roberte giflant lãaide du maniaque, 1982. Crayons de couleur sur papier. 198 x 130 cm.

Jean-Olivier Hucleux

ã Les Jumelles, 1978-1979. Huile sur bois. 154 cm x 121 cm.

FranûÏois Boisrond

ã Sans titre dûˋdicacûˋ ô¨ô Pour BLV, Novembre 1980ô ô£, 1980. Acrylique sur toile libre. 78 cm x 172 cm.

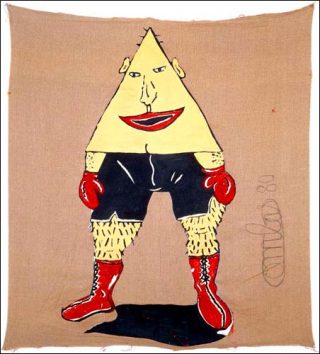

Robert Combas

ã Josûˋ Nez cassûˋ, 1980. Peinture sur papier marouflûˋ sur toile libre. 172 x 162 cm.

Erik Dietman

ã Lãart mol et raide ou lãûˋpilepsismesismographe pour tûˆtes ûˋpilûˋes, 1985-86.

Jean-Olivier Hucleux

ã Portrait de Bernard Lamarche-Vadel, 1988. Mine de plomb sur papier.

Bettina Rheims

ã Portrait de Bernard Lamarche-Vadel.

Keiichi Tahara

ã Portraits de Bernard Lamarche-Vadel.

Fabien Monthubert

ã Bernard Lamarche-Vadel chez lui û Paris XIV, 1981. Photographie noir et blanc.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram