Interview par Pierre-Évariste Douaire

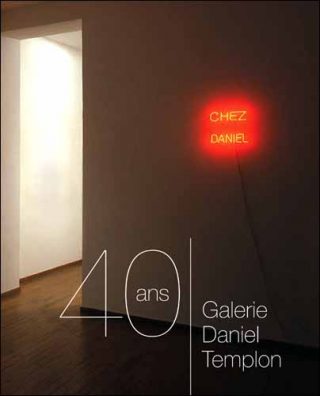

Pierre-Évariste Douaire. Bon anniversaire Monsieur Templon ! Votre galerie fĂŞte ses quarante ans, c’est l’âge de raison ?

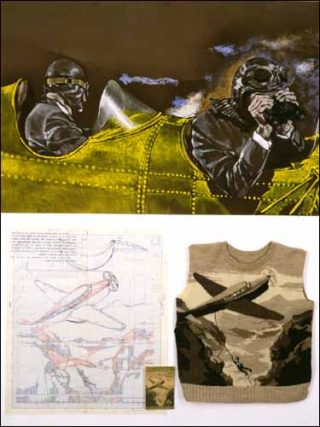

Daniel Templon. J’ai constatĂ© que la plupart des visiteurs et que beaucoup des collectionneurs ignoraient presque totalement tout de l’histoire de la galerie, de ses artistes, de l’histoire de l’art tout court. Les artistes qui ont exposĂ© ici reflètent ce qui s’est passĂ© en art contemporain depuis quarante ans. Que ce soient des Conceptuels, des Expressionnistes abstraits, des Pop, des Trans-avant-gardes, des Figuratifs amĂ©ricains, ce sont autant de courants que les gens connaissent très mal aujourd’hui.

L’objectif du livre est de faire connaĂ®tre cette Ă©volution de l’histoire de l’art, et les artistes qui ont participĂ© Ă cette aventure. Il fallait remettre un peu d’ordre et montrer que Paris n’Ă©tait pas marginale par rapport aux villes europĂ©ennes, mais au contraire très active. Elle a prĂ©sentĂ© les meilleurs artistes et le plus grand nombre d’expos de haut niveau, New York mis Ă part.

Vous placez Paris juste derrière New York ?

Oui, si on analyse posĂ©ment les choses. Paris a eu une activitĂ© exemplaire. En Allemagne les galeries sont dispersĂ©es entre Berlin, DĂĽsseldorf, Munich, Cologne et Hambourg. Il n’y a qu’Ă Paris que l’on a assistĂ© Ă une aussi grande diversitĂ© d’expositions d’aussi haute qualitĂ©, mĂŞme Londres n’a pas Ă©tĂ© en mesure de rivaliser, exceptĂ© ces dix dernières annĂ©es.

Souffler sur les bougies d’un gâteau ne vous intĂ©resse pas, vous prĂ©fĂ©rez Ă©plucher le mille feuilles de votre livre-catalogue rĂ©capitulant votre parcours ?

Ce livre a un aspect pĂ©dagogique. J’ai tenu Ă publier les textes de l’Ă©poque. Beaucoup de confrères ont fait des catalogues sur leurs dix, vingt, trente ans, voire mĂŞme quarante ans d’activitĂ© pour l’un d’entre eux. Mais ils sont rarement accompagnĂ©s de textes, ou alors les textes sont très sommaires et ne reflètent pas le point de vue de l’Ă©poque. Si on feuillette cet ouvrage, et si on prend la peine de le lire, on apprendra des choses sur l’art de ces quarante dernières annĂ©es. J’ai insistĂ© pour prendre intĂ©gralement ou partiellement les textes des meilleurs auteurs de l’Ă©poque.

Ce catalogue est une très belle initiative, mais peu de galeries consacrent du temps et de l’argent Ă l’Ă©dition.

Cela a changĂ© aujourd’hui. Si dans le passĂ© il y a eu peu de publications sur les expositions, c’est pour des raisons Ă©conomiques, et non par manque d’intĂ©rĂŞt. Le marchĂ© français Ă©tait, ces dernières annĂ©es, un petit marchĂ© comparĂ© aux marchĂ©s allemand, suisse, italien ou belge. Les galeries ne s’aventuraient pas dans la publication de catalogues coĂ»teux car, d’une part, elles ne dĂ©gageaient pas suffisamment de profits, et que, d’autre part, elles ne faisaient pas les investissements nĂ©cessaires. La situation a changĂ© et beaucoup de galeries font ces efforts lĂ , parce qu’un catalogue est une trace et qu’il permet de mieux faire connaĂ®tre les artistes. Pour ma part, je n’ai jamais hĂ©sitĂ© Ă faire des catalogues. J’en ai toujours fait.

C’est une attitude assez rare, insuffisamment partagĂ©e par vos confrères.

S’ils ne font pas de catalogues, ils ont tort !

Vous avez contribué à monter un magazine de qualité comme Art Press.

Je ne suis pas Ă©tranger Ă l’Ă©dition, car j’ai eu l’idĂ©e de crĂ©er Art Press en 1972 et Artstudio en 1986. Le premier existe toujours après plus de trente ans, le second a durĂ© six ans et a donnĂ© lieu Ă vingt-quatre numĂ©ros, c’Ă©tait une revue luxueuse avec une grande volontĂ© pĂ©dagogique.

Aujourd’hui la presse magazine artistique assume-t-elle son rĂ´le critique ?

Les magazines ne font pas suffisamment d’articles de fond sur les artistes. Art Press le fait, L’Œil aussi, Beaux Arts moins. Quand on s’interroge sur la validitĂ© de certains artistes ou courants artistiques, on a besoin de jugements critiques. Faire le tri dans toute la production actuelle demande une rĂ©flexion critique. Or, il manque un journal Ă la fois informatif et critique. Plus d’intellectuels devraient s’engager sur le jugement de l’art actuel. Mais une telle revue du niveau des Cahiers du Centre Pompidou ne serait pas rentable…

Le but d’Art Press Ă©tait de promouvoir les artistes de la galerie ?

En 1972, l’art amĂ©ricain Ă©tait totalement inconnu ici, une galerie qui en montrait, et parmi les plus jeunes il n’y avait qu’Yvon Lambert et moi. Pour faire connaĂ®tre cet art, qui Ă©tait le plus novateur, il fallait une revue. Comme personne ne le faisait, j’ai eu l’idĂ©e de crĂ©er Art Press, et j’ai trouvĂ© un financier qui a permis de lancer le journal. Art Press a d’emblĂ©e montrĂ© une nouvelle gĂ©nĂ©ration d’artistes, essentiellement des AmĂ©ricains — expressionnistes abstraits, pop, conceptuels ou minimalistes. J’ai naturellement publiĂ© certains des artistes que je reprĂ©sentais, mais cela se recoupait. Art Press a contribuĂ© Ă modifier la situation française. Il reste un journal qui compte.

Comment expliquez-vous que la durĂ©e des galeries soient aussi courte? Dix ans est dĂ©jĂ une performance…

Une galerie est une entreprise commerciale. Il faut faire les bons choix, ne pas se tromper d’artistes, se tromper moins que les autres, cerner les personnalitĂ©s dès le dĂ©part, Ă©tablir des relations de confiance. C’est Ă©normĂ©ment de travail. De l’extĂ©rieur on peut penser qu’il suffit d’aller frapper Ă la porte des ateliers, de choisir quelques tableaux et de les accrocher sur le mur en attendant qu’ils se vendent tout seuls. C’est autrement plus compliquĂ©. La plupart des galeries ont dĂ©butĂ© avec peu moyens, peu de notoriĂ©tĂ©, et des artistes sans grande visibilitĂ©. Sa notoriĂ©tĂ©, c’est Ă la galerie de la construire. Cela demande Ă©normĂ©ment de travail. Etre galeriste est un engagement Ă plein, jour et nuit. Mais c’est un mĂ©tier passionnant et diversifiĂ©. Une galerie c’est aussi une gestion qui doit ĂŞtre rigoureuse. Les frais gĂ©nĂ©raux sont immenses. Pour durer il faut avoir un oeil, une sensibilitĂ© artistique, ĂŞtre rigoureux, bon gestionnaire, communicateur, stratège, psychologue. C’est un mĂ©tier complexe, mais qui procure d’immenses satisfactions.

Dans votre situation peut-on encore prendre des risques ?

Pour une jeune galerie, la prise de risque est totale. Sur cinq ou six artistes avec lesquels vous voulez travailler, un ou deux seulement vont faire carrière. Dans mon cas, après tant d’annĂ©es, je ne cours plus après tous les jeunes artistes. DĂ©couvrir m’intĂ©resse toujours, mais je ne peux guère prendre plus d’un nouvel artiste tous les trois ans. Car cela demande beaucoup de temps, une structure plus importante, des locaux plus vastes, un personnel plus nombreux, ce qui n’est guère envisageable dans la conjoncture française.

Vous parlez de gestion rigoureuse, de prise de risque limitée, vous vous méfiez de la conjoncture actuelle.

Nous vivons une pĂ©riode un peu folle, on veut s’agrandir, investir, doubler son personnel, mais au moindre retournement de conjoncture les personnels et les artistes seront pĂ©nalisĂ©s. Je ne veux pas prendre ce risque. J’ai vĂ©cu deux crises, et si je dois en subir une troisième, je veux en limiter au maximum les effets nĂ©gatifs.

ĂŠtes-vous toujours Ă la recherche de jeunes artistes ?

Chercher de jeunes artistes, c’est notre vocation, mĂŞme après quarante ans de carrière. Si demain je trouvais un jeune artiste, je n’hĂ©siterais pas. J’ai d’ailleurs dĂ©couvert un jeune artiste de trente et un ans, un Anglais très douĂ©, plein de talent. J’en retrouverai peut-ĂŞtre un autre demain, ou dans quatre ans. La structure de la galerie est telle que miser sur un jeune ne reprĂ©sente pas un grand risque. Mais pour une galerie dĂ©butante, le pari est toujours plus risquĂ©.

La loi du marchĂ© menace les mauvaises galeries. Cette vision n’a-t-elle pas l’inconvĂ©nient d’occulter des talents prometteurs mais demandant plus de temps pour Ă©clore ?

L’Ă©poque des artistes maudits est finie. Il y a des artistes qui ne sont pas Ă leur place, qui ne sont pas visibles pendant un certain temps, mais il n’y a pas de gĂ©nies mĂ©connus. On va redĂ©couvrir des artistes, l’histoire de l’art n’est pas Ă©crite Ă l’avance. Personne ne peut dire si Jeff Koons et Damien Hirst seront les artistes majeurs de l’histoire de l’art, ils y figureront, c’est sĂ»r, mais Ă quelle place ?

L’histoire de l’art est toujours en Ă©volution, l’attribution des places de chacun change Ă chaque pĂ©riode. Des rĂ©visions s’opèrent, mĂŞme après plusieurs dĂ©cennies. Des changements sont possibles, des artistes oubliĂ©s peuvent revenir sur le devant de la scène, mais des gĂ©nies mĂ©connus, cela n’existe pas, je ne peux pas y croire. Les artistes sont Ă l’affĂ»t, recherchent des galeries, et inversement. Vu le nombre de galeries dans le monde, un artiste qui n’a pas de galerie, Ă mon avis, c’est qu’il a peu de talent.

Pourquoi ne pas ouvrir un autre espace d’exposition Ă l’Ă©tranger ?

Parce qu’il y a suffisamment Ă faire ici, en France, pour faire la promotion de ses artistes, dĂ©velopper son entreprise, faire des profits, rĂ©investir. Se disperser n’est pas la bonne solution. Ouvrir des espaces aux quatre coins du monde pour aller chercher des artistes et des collectionneurs n’est pas utile. Les collectionneurs doivent passer par ici. Paris, derrière Londres, est en train de reprendre une position enviable sur le marchĂ© de l’art contemporain.

Au cours des dernières annĂ©es, on a entendu dire qu’il ne se passait plus rien d’intĂ©ressant en France, qu’il n’y avait pas de collectionneurs, ce qui est faux. En France, il y a de très bons artistes, beaucoup de collectionneurs, un vrai marchĂ©. La majoritĂ© des collectionneurs disposent d’un budget-plafond d’environ 50 000 euros, ce qui n’est pas rien. Il existe aussi de gros collectionneurs. Mais les grandes fortunes ont presque toutes quittĂ© la France Ă cause de l’impĂ´t absurde sur la fortune. Ces Français achètent mais placent les œuvres lĂ oĂą ils habitent : en Suisse, en Belgique ou en Angleterre.

Des mesures fiscales pourraient changer la donne ?

Bien sĂ»r. Le redressement de l’image de la France Ă l’Ă©tranger passe par des mesures fiscales. Il faut un vrai changement politique, la fin de la sociale dĂ©mocratie et l’adoption du libĂ©ralisme comme en Grande-Bretagne.

Qu’espĂ©rez-vous comme changement fiscal ?

Une œuvre donnĂ©e Ă une collection ou Ă un musĂ©e devrait ĂŞtre totalement dĂ©ductible fiscalement, comme aux États-Unis. Quand une œuvre prendrait de la valeur, la diffĂ©rence devrait donner lieu Ă un avoir fiscal de la mĂŞme importance. Ces mesures permettraient d’enrichir considĂ©rablement les musĂ©es français. Tout collectionneur est un joueur, s’il achète un jeune artiste, c’est en pensant qu’il possède un futur maĂ®tre. Si les collectionneurs peuvent espĂ©rer faire des profits en achetant des œuvres, leur nombre puis le niveau de leurs achats s’accroĂ®tront.

On parle souvent de mauvaise promotion des artistes français…

Cette question est complexe et multiple. En France la place de l’État est trop importante. Cela ne remet pas en question la compĂ©tence des fonctionnaires de l’art, mais le système est bloquant. Il n’est pas normal que tout remonte au sommet, que tout passe par le ministère de la Culture.

Par exemple, le Grand Palais ne devrait pas ĂŞtre gĂ©rĂ© par l’État, mais par une sociĂ©tĂ© privĂ©e avec une concession de 99 ans. Des fondations privĂ©es devraient pouvoir voir le jour grâce Ă des avantages fiscaux maximum, comme aux États-Unis. Pour l’instant il n’existe en France que deux fondations privĂ©es capables d’inflĂ©chir le cours des Ă©vĂ©nements. Il en faudrait une dizaine, ce qui suppose que la lĂ©gislation y soit favorable.

La culture devrait ĂŞtre gĂ©rĂ©e par le privĂ©, et l’État n’intervenir que dans les domaines, notamment financiers, oĂą le privĂ© ne peut pas s’aventurer. Or, on a actuellement l’impression que c’est l’État qui impose son point de vue. La France est certainement le pays qui dĂ©pense le plus d’argent dans la culture, mais c’est elle qui, parmi les dix pays les plus prescripteurs en matière d’art contemporain, prĂ©sente les plus mauvais rĂ©sultats. L’État donne beaucoup d’argent pour l’art, et la France est sous reprĂ©sentĂ©e Ă l’Ă©tranger. Pourquoi ?

Les galeries n’ont-elles pas elles aussi leur part de responsabilitĂ© dans cet Ă©chec ?

Non. Nous n’avons aucun pouvoir, Ă part celui de faire des expositions et de vendre nos artistes et d’en faire la promotion. On devrait donner au secteur privĂ© les moyens de plus se dĂ©velopper.

La rue Louise Weiss, oĂą plusieurs galeries se sont regroupĂ©es derrière une mĂŞme dynamique, a Ă©tĂ© bĂ©nĂ©fique Ă la scène parisienne. Le Palais de Tokyo a aussi Ă©tĂ© perçu très favorablement. Ces deux initiatives, privĂ©es et publiques, ont contribuĂ© au regain d’intĂ©rĂŞt pour la scène parisienne.

Longtemps un fossĂ© gigantesque a sĂ©parĂ© le privĂ© et le public. La galerie Ă©tait le lieu oĂą l’on exploitait le gentil artiste. Je caricature Ă peine — il n’y avait qu’en France que l’on entendait ce discours. Pour ĂŞtre respectable, l’art ne pouvait ĂŞtre achetĂ©, exposĂ©, que dans une visĂ©e collective, c’est-Ă -dire musĂ©ale. L’art ne devait pas ĂŞtre vendu aux collectionneurs, mais aux collections publiques avec de l’argent public. On revient de loin…

De jeunes galeristes comme Kamel Mennour ou Emmanuel Perrotin proposent des stratĂ©gies pour rendre visible la scène française Ă l’Ă©tranger. Pour le premier, il faudrait s’inspirer du Off de Bâle et de ses fĂŞtes ; pour le second, il faudrait travailler en partenariat avec l’État pour cofinancer les pièces de la Biennale de Venise.

Pour moi, on doit complètement ĂŞtre dĂ©connectĂ© de l’État.

Une initiative comme la «Nuit blanche» permet de rendre visible au grand public ce qui ne l’est pas durant reste de l’annĂ©e.

Oui, mais lĂ aussi il faut faire attention, je ne suis pas du tout sensible Ă l’intĂ©rĂŞt de la «Nuit blanche». L’art ce n’est pas du divertissement. La «Nuit blanche» n’existe que pour des raisons dĂ©magogiques et Ă©lectoralistes. C’est beaucoup d’argent dĂ©pensĂ© pour pas grand chose. Suzanne PagĂ©, l’ancienne directrice du MusĂ©e d’Art moderne de la Ville de Paris, s’en est plainte largement, et Ă juste titre. Non, l’art c’est autre chose que cela. Ce n’est pas du spectacle. L’art a quelque chose de profond Ă dire, son message peut ĂŞtre tragique, angoissant. L’art n’a pas pour vocation de s’afficher dans la rue la nuit pour distraire les gens. Ne mĂ©langeons pas les genres.

Selon vous l’accès Ă l’art doit s’accompagner d’une vraie dĂ©marche ?

Bien sĂ»r. Ne confondons les genres. L’art n’est pas un divertissement.

Quelles sont aujourd’hui les conditions pour exposer un AmĂ©ricain vedette ?

C’est beaucoup plus difficile aujourd’hui d’avoir les grands artistes qu’autrefois. Pourquoi ? Jusqu’en 1991, date de la dernière crise, Paris Ă©tait encore une capitale enviĂ©e, admirĂ©e. Tous les artistes, enfin presque tous, avaient envie d’exposer dans les galeries ou les musĂ©es parisiens.

Mais aujourd’hui la donne a changĂ©, l’aspect Ă©conomique a pris le pas sur l’aspect culturel. A l’initiative des États-Unis, la galerie n’est plus qu’un lieu de commerce, l’aspect culturel est passĂ© au second plan. Avant, nous misions sur des artistes, nous investissions sur eux, nous nous engagions sur plusieurs annĂ©es. Aujourd’hui si une exposition ne rencontre pas son public aux États-Unis, l’artiste risque fort de passer Ă la trappe, au profit du suivant. L’Ă©poque a changĂ© : la consommation prime sur le dĂ©veloppement culturel.

Comment faire pour attirer les artistes importants ?

Il faut d’abord proposer des garanties financières que n’exigeaient pas les artistes dans les annĂ©es 1970 et 1980. Il Ă©tait prĂ©fĂ©rable de pouvoir leur acheter trois ou quatre œuvres par exposition, mais ce n’Ă©tait pas une obligation. Il est aujourd’hui beaucoup plus difficile de faire venir Ă Paris des artistes de classe internationale bĂ©nĂ©ficiant d’une cote Ă©levĂ©e.

Paris est considĂ©rĂ© comme une place secondaire, mĂŞme si je ne partage pas ce point de vue. Personne n’achète ici des œuvres valant plusieurs millions de dollars — des Français comme Bernard Arnaud ou François Pinault prĂ©fèrent acheter Ă New York ou Ă Londres. Or, si l’on disposait des meilleurs artistes, les collectionneurs viendraient acheter Ă Paris qui continue Ă rayonner. Pour attirer les meilleurs artistes et convaincre les galeries de les laisser venir Ă Paris, il faut ĂŞtre deux fois plus persuasifs et apporter des garanties financières beaucoup plus importantes que dans le passĂ©.

Quels sont les garanties financières que vous devez présenter ?

Les galeries amĂ©ricaines, qui contrĂ´lent le marchĂ©, expliquent Ă leurs artistes qu’il n’est pas intĂ©ressant de vendre Ă Paris (mĂŞme si c’est faux), car les œuvres qu’elles laissent partir Ă l’Ă©tranger reprĂ©sentent pour elles un manque Ă gagner, une perte financière importante, un impact Ă©conomique nĂ©gatif.

La garantie financière pour les artistes consiste Ă un acheter un nombre minimum d’œuvres ?

Oui, tout Ă fait. Si l’artiste n’a pas assez vendu, nous devons lui acheter certain nombre d’œuvres.

Ce type de pratique a lieu avec tous les artistes majeurs ?

Non, les artistes que nous connaissons depuis longtemps travaillent en confiance. Mais beaucoup d’artistes Ă©mergents sont pris en charge par les grandes galeries sous contrat d’exclusivitĂ©, ce qui rend les collaborations plus difficiles.

Vous parvenez cependant Ă les exposer ?

Oui, mais les conditions financières sont nettement moins favorables. La guerre Ă©conomique et culturelle existe entre les pays. Le marchĂ© de l’art est un champ de bataille sur lequel nous n’avons pas la puissance financière suffisante pour rivaliser avec les colosses amĂ©ricains et anglais. Il faut donc rester dans une programmation intĂ©ressante tout en obtenant des rĂ©sultats financiers apprĂ©ciables et satisfaisants. Mais si on ne vend pas l’artiste ira voir ailleurs. Galeriste est un mĂ©tier de rĂ©flexion et de prudence.

Comment s’exerce cette compĂ©tition internationale sur une foire ?

Une foire doit ĂŞtre la vitrine de la galerie. En cinq jours il faut montrer ce que l’on a de mieux. Je fais toujours des acquisitions en vue de les exposer en foire, que ce soit Ă Paris ou Ă Bâle. La bonne image donnĂ©e pendant la semaine d’exposition vous amènera des gens nouveaux dans votre galerie le restant de l’annĂ©e. Une foire est un moment important pour l’image de la galerie.

Comment jugez-vous la nouvelle Fiac Ă l’intĂ©rieur du Grand Palais ?

Il n’Ă©tait pas nĂ©cessaire de dĂ©mĂ©nager de la Porte de Versailles, car l’amĂ©nagement du Grand Palais n’est pas finalisĂ© : il n’y a ni dalle de bĂ©ton, ni chauffage, ni air conditionnĂ©, ni parking. Les toilettes sont dĂ©plorables, les peintures murales non refaites, les lieux de dĂ©tente insatisfaisants et le restaurant insuffisant. On est dans un hangar, mĂŞme si c’est le plus beau hangar du monde, c’est un hangar.

Le ministère a voulu ouvrir de toute urgence, alors que le chantier Ă©tait commencĂ© depuis treize ans. J’Ă©tais partisan d’attendre encore deux ans pour bĂ©nĂ©ficier d’un endroit achevĂ©. Heureusement, les Ă©trangers ont prĂŞtĂ© moins d’attention Ă l’Ă©tat du bâtiment qu’au fait d’ĂŞtre dans le Grand Palais. Mais on ne peut pas continuer Ă travailler comme cela. Il faudra fermer complètement au public pendant deux Ă trois ans.

Au-delà de ces aspects techniques, le pari de faire revenir une clientèle internationale a-t-il été gagné ?

Vous avez raison, les Ă©trangers ont Ă©tĂ© enchantĂ©s et satisfaits. L’objectif Ă©tait de les faire revenir. Ils reviendront l’annĂ©e prochaine. Ce pari a Ă©tĂ© gagnĂ©. Mais on aurait intĂ©rĂŞt Ă refermer le Grand Palais très vite et Ă entamer de nouveaux travaux pour en faire un lieu exceptionnel.

Comment jugez-vous l’espace des jeunes galeries dans la Cour CarrĂ©e du Louvre ?

Il Ă©tait dommage que toutes les galeries ne puissent pas ĂŞtre ensemble au mĂŞme endroit. Il aurait fallu placer les jeunes galeries Ă proximitĂ©, au Petit Palais ou sur l’Esplanade des Invalides. Mais Ă part cela, le pavillon dans la Cour CarrĂ©e du Louvre Ă©tait une vraie rĂ©ussite. On s’y sentait bien, les cloisons transparentes permettaient de profiter des façades et des colonnades environnantes. C’Ă©tait un espace chaleureux.

Face à Frieze, à Bâle, quels sont les atouts de la Fiac ?

Pour redevenir la deuxième foire d’Europe après Bâle, il faut redĂ©finir la stratĂ©gie de l’image de la France, mais lĂ on touche un domaine qui sort de notre compĂ©tence. Si on ne change pas de rĂ©gime social-dĂ©mocrate, on ne sera pas le pays le plus dynamique d’Europe. Le chemin parcouru par l’Angleterre depuis l’Ă©lection de Thatcher, la France pourrait le faire Ă son tour. On pourrait rendre notre pays beaucoup plus libre, encourager les investissements, le retour des capitaux, encourager le travail et non pas le contraire, supprimer l’impĂ´t sur la fortune et les 35 heures pour que l’Hexagone retrouve une bonne image internationale. Ce pays est critiquĂ© Ă l’Ă©tranger et Ă juste titre.

Les initiatives françaises pour revaloriser l’image de marque de la France au point de vue artistique, comme le Palais de Tokyo, l’exposition «La Force de l’art», ou les nouveaux quartiers de l’art contemporain, comme Saint-Germain-des-PrĂ©s ou la rue Louise-Weiss, sont-elles selon vous efficaces ?

L’addition de tous ces Ă©vĂ©nements depuis cinq ans contribue Ă amĂ©liorer la situation. Mais Ă cĂ´tĂ© de ces petits faits il faut de grandes modifications qui ne peuvent ĂŞtre envisagĂ©es que par un nouveau rĂ©gime politique.

Le plus important n’est-il pas d’occuper avant tout l’avant-scène mĂ©diatique et culturelle ? Renforcer sa prĂ©sence dans les biennales ? Gagner des prix internationaux ? Avoir une critique prĂ©sente et puissante ?

Bien sĂ»r, je me rĂ©jouis des succès de Daniel Buren, Annette Messager et Pierre Huyghe, cela compte. Je suis ravi quand un Français gagne un prix Ă l’Ă©tranger. Mais le fond des choses est diffĂ©rent. Les exemples que vous citez sont des petits faits, des petites amĂ©liorations, des petites rĂ©formes, des petites mesures, mais il faut aller plus loin pour que la France devienne un vrai pays libĂ©ral.

Un galeriste est-il un collectionneur professionnel ?

Non, il y a des collègues qui sont de vrais collectionneurs et qui accumulent les tableaux. Je suis moins collectionneur qu’eux car possĂ©der ne m’intĂ©resse pas. Garder trente ans un tableau n’est pas dans ma nature, je prĂ©fère vendre pour renouveler le plaisir de mes yeux. Financièrement cette dĂ©marche est prĂ©judiciable, j’ai eu tort de ne pas conserver certaines pièces, car elles auraient pris de la valeur, mais possĂ©der n’est pas ce qui m’intĂ©resse le plus.

ĂŠtre en contact avec des œuvres quotidiennement depuis tant d’annĂ©es me suffit. Je comprends mais je n’Ă©prouve pas le besoin de mettre trois cents tableaux de cĂ´tĂ© pour un jour les montrer. Après, cela devient une spĂ©culation personnelle. J’ai voulu faire une fondation pour montrer mes choix, mais lĂ on s’Ă©carte de la collection pour s’aventurer de nouveau dans la pĂ©dagogie.

ĂŠtre Ă l’affĂ»t, c’est ce qui caractĂ©rise un galeriste ?

Il y a l’obligation d’ĂŞtre curieux, si vous ne l’ĂŞtes pas, les autres le sont Ă votre place et ils prendront votre place.

Vous ĂŞtes Ă l’affĂ»t d’un artiste comme Kader Attia actuellement ?

Il y a des projets, mais cela reste confidentiel. C’est frĂ©quent qu’un artiste, quand il ne se sent pas totalement Ă sa place, change de galerie. Sa dĂ©cision peut ĂŞtre salutaire ou pas, cela dĂ©pend.

La galerie est-elle l’annexe du musĂ©e, son antichambre ?

Non, surtout pas. Nous avons des fonctions complĂ©mentaires mais pas du tout Ă©quivalentes. La galerie doit assumer sa part de pĂ©dagogie, mais notre fonction, contrairement au musĂ©e, est de vendre. Cette diffĂ©rence est fondamentale. Si vous ne vendez rien l’artiste ira ailleurs. Vendre n’a jamais Ă©tĂ© ma prioritĂ©, mais j’y suis contraint pour garder l’artiste et faire tourner la galerie. Le musĂ©e n’a pas de responsabilitĂ©s vis-Ă -vis de l’artiste, alors que la galerie s’engage Ă ses cĂ´tĂ©s quotidiennement. Il lui incombe de le promouvoir et non pas de l’exposer tous les vingt-cinq ans.

Votre galerie sent la peinture contrairement Ă d’autres.

La peinture reprĂ©sente Ă peine plus de la moitiĂ© des expositions. Mon problème n’est pas d’arbitrer entre les mĂ©diums, ni d’en faire le classement. Mon attention se porte sur le message de l’artiste, sur sa profondeur, son talent. L’art est avant tout une crĂ©ation de formes. Mais depuis quarante ans les plus grandes rĂ©ussites artistiques sont Ă 90% picturales. J’aime bien Christian Boltanski, Bertrand Lavier et Jean-Pierre Raynaud, Bruce Nauman, Damien Hirst, etc., mais le maximum de profondeur je le trouve dans la peinture. RĂ©ussir un portrait est plus risquĂ© que d’assembler trois objets entre eux. Je n’en dĂ©mords pas. Le marchĂ© de l’art, la valorisation des œuvres, les expositions dans les musĂ©es et le choix des collectionneurs se dirigent in fine vers la peinture.

Yvon Lambert et vous-même fêtez vos quarante ans de carrière. Est-il un collègue que vous estimez ?

Nous avons commencĂ© Ă la mĂŞme Ă©poque. Il a dĂ©butĂ© quelques annĂ©es avant moi mais il ne le dis jamais. Je respecte totalement le programme d’Yvon Lambert. Il y a des artistes qui sont passĂ©s d’une galerie Ă l’autre : Buren, Carl AndrĂ©, Laurence Weiner. On s’est toujours intĂ©ressĂ© aux mĂŞmes artistes, mais j’ai toujours eu la volontĂ© d’aller chercher du cĂ´tĂ© de la peinture, parce que c’est lĂ que j’ai dĂ©celĂ© les œuvres les plus profondes. En photographie, il est plus facile de cacher les faiblesses d’une œuvre. En peinture, les fautes se remarquent immĂ©diatement. La technique photographique Ă©clipse le discours. Pour trois grands photographes comme Ruff, Sugimoto ou Gursky, il en existe des centaines qui n’ont strictement aucun intĂ©rĂŞt. En peinture le constat est immĂ©diat.

Quels sont les galeristes qui comptent actuellement selon vous ? Qui sera lĂ demain Ă votre avis ?

Il y a cinq ou six galeries Ă Paris qui sont très actives comme Philippe Vallois, Nathalie Obadia et Emmanuel Perrotin. En voici trois. Les temps ont changĂ©, on ne peut pas avoir de successeurs. Les grands artistes amĂ©ricains des annĂ©es 1960 que j’ai exposĂ©s seront très difficiles Ă avoir pour eux. La pĂ©riode Ă©tait très favorable, c’est-Ă -dire ouverte, les artistes Ă©taient très contents d’exposer Ă Paris. Aujourd’hui les nouveaux artistes devant exposer en Europe devront faire un choix. S’ils doivent venir trois fois, ils choisiront Ă©videmment Londres et l’Allemagne, et se dĂ©cideront ensuite entre l’Espagne, l’Italie et la Suisse. Paris ne viendra plus en premier. C’est le problème que doivent affronter les plus jeunes galeries aujourd’hui, car elles n’arrivent pas Ă capter les bons artistes, seulement certains d’entre eux, mais pas la majoritĂ©.

Faire un livre comme le vĂ´tre c’est faire un bilan ?

Le livre est un ouvrage d’information pour les visiteurs de la galerie et en mĂŞme temps il donne confiance, parce qu’il prĂ©sente cinquante artistes qui ont laissĂ© une trace dans l’histoire.

Est-ce que cela va modifier votre façon de travailler ?

L’ouvrage permet d’affirmer que je n’ai pas trop commis d’erreurs ou en tout cas moins que les autres. Je ne vais pas modifier la ou les directions de la galerie. Je souhaite continuer Ă ĂŞtre en relation et Ă travailler avec les artistes que je considère comme les meilleurs, qu’ils soient jeunes ou vieux, dĂ©butants ou confirmĂ©s. Ça ne sert Ă rien d’avoir une stratĂ©gie, je ne veux pas me rajeunir comme Yvon Lambert et chercher des jeunes artistes Ă tout prix. On ne peut pas courir après toutes les tendances, il faut continuer avec les mĂŞmes idĂ©es, la mĂŞme personnalitĂ© et ne pas tricher. ĂŠtre fidèle Ă soi-mĂŞme, c’est essentiel.

Que peut-on vous souhaiter pour vos quarante prochaines années ?

[Avec un grand sourire] De faire aussi bien…

English translation : Begum Boré

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram