De ses premiers clichés pour une revue antihitlérienne à sa passion pour le collage, en passant par sa rencontre décisive avec Le Corbusier – dont il devient le photographe attitré, Lucien Hervé est devenu, au cours de ses soixante années de carrière artistique, l’un des maîtres incontestés de la photographie d’architecture. Il est mort en 2007 à l’âge de 97 ans.

Hans Ulrich Obrist. Vous avez fait connaître l’œuvre de Le Corbusier, auteur fondamental pour la modernité, grâce à vos photographies de ses édifices et de son travail. On se souvient de vos images innovantes dans de très nombreux domaines comme autant de clés pour entrer dans l’univers de l’architecte. Il arrive même que vos photographies marquent davantage que les bâtiments eux-mêmes, par la faculté qu’elles ont de transfigurer les espaces dans lesquels se posent les architectures de Le Corbusier. Ainsi l’architecte japonais Arata Isozaki dans un entretien que j’ai réalisé avec lui me confiait-il avoir commencé à travailler et à écrire sur Le Corbusier précisément à partir du souvenir qu’il avait d’une de vos photographies. Pouvez-vous me raconter comment est né le photographe Lucien Hervé et, en particulier, le photographe des œuvres de Le Corbusier?

Lucien Hervé. Ce sont deux histoires liées. Je commencerais par vous raconter comment je suis devenu photographe, parce que c’est une longue histoire, et ensuite nous parlerons de Le Corbusier! En 1938, je fus exclu du Parti Communiste et j’arrêtai mes activités de permanent à la CGT.

À la recherche d’un travail pour gagner ma vie, je dus m’associer à un ami, Nicolas Müller, hongrois comme moi qui était photographe professionnel et venait juste d’arriver en France. Il ne maîtrisait pas bien le français que j’avais la chance de parler beaucoup mieux, j’écrivais donc pour lui les textes de ses reportages.

Après les Accords de Munich, il est parti pour l’Espagne, et pour ne pas perdre ce travail, je devais continuer à fournir les articles et les photographies. Ainsi me retrouvai-je non seulement auteur des textes, mais aussi photographe. Je travaillais sous son nom pendant quelque temps. Je n’étais encore ni Lucien Hervé, nom qui me fut donné dans la Résistance un peu plus tard, ni Lucien Elkan, mais Nicolas Müller. Nous étions parvenus à décrocher un contrat avec Marianne Magazine, une revue active dans l’antifascisme et particulièrement antihitlérienne, avec quantité d’articles qui prenaient position contre les projets de Hitler, ce qui était plutôt rare à l’époque. En 1937, j’étais devenu Français, aussi en 1938 me fallait-il faire mon service militaire. J’ai fait des photos de la caserne des Lilas où j’étais affecté. Sans faire partie de mes plus belles photos, elles ne sont pas dénuées d’un certain intérêt.

Quand la guerre éclata et qu’eut lieu la mobilisation générale, je me retrouvai au front. À Dunkerque en 1940, le 4 juin exactement, je fus fait prisonnier par les Allemands. Nous étions arrivés en même temps que les troupes allemandes sur la côte. Ils nous firent prisonniers et nous firent traverser à pied la Flandre et la Belgique, jusqu’à l’embouchure du Rhin. De là , par la mer, ils nous emmenèrent jusqu’à Wesel, en Allemagne, et de Wesel jusqu’en Prusse orientale, à 80 kilomètres de la frontière russe.

Certains épisodes d’alors sont restés gravés dans ma mémoire: dans le camp de prisonniers où nous avions été placés, des équipes étaient régulièrement formées qui devaient travailler aux champs pour pallier la pénurie d’hommes jeunes partis combattre pour Hitler. Je me souviens par exemple de ces paysans allemands qui venaient nous observer, pour estimer nos forces: c’était franchement humiliant. Je me souviens aussi que rapidement, nous formâmes une cellule secrète de résistance et que nous commençâmes à tenter par tous les moyens de saboter les équipements allemands. Un jour vint une sentinelle qui nous dit: « e suis chargé de vous emmener travailler dans les champs.» Pendant le trajet, dans la voiture, je tentai de lui dire en allemand: «Soyez correct avec nous. Si vous l’êtes, nous le serons aussi avec vous».

J’avais étudié un an en 1928 à l’université de Vienne où j’avais suivi à la fois des cours d’économie et les Beaux-Arts, une année importante pour ma formation parce que c’est alors que j’ai fait la découverte du constructivisme et du grand cinéma de l’époque. Mais je digresse. Il demeure que je me débrouillais avec la langue et que nous pûmes nous comprendre. Ce soldat se montra compréhensif. Il fut correct avec nous jusqu’à la fin; il nous confia même la clé de la ferme. Nous lui avions proposé de nous laisser plus de liberté, et en cas de contrôle de ses supérieurs nous devions lui rendre la clé. Et il arriva plusieurs fois que nous dûmes le tirer du lit pour la lui remettre. Il fut le premier d’un petit nombre d’Allemands avec lesquels, petit à petit, nous pûmes établir une communication. Nous réussîmes à échanger des idées aussi sur le plan politique, en leur faisant voir autant que possible l’horreur de ces années. Nous « retournâmes  » ainsi une douzaine d’Allemands qui, si je puis dire, étaient nos complices.

C’est donc dans le contexte de la Résistance que vous avez pris le nom de Lucien Hervé.

Lucien Hervé. Jusqu’alors j’avais été Laszlo Elkan. Puis des amis de la Résistance polonaise, en particulier un médecin-officier polonais, également prisonnier de guerre, réussirent à me faire évader. Et ainsi, revenu de Prusse orientale et ayant retrouvé la liberté en septembre 1941, je rejoignis l’armée secrète à Grenoble. C’est en effet avec la Résistance dans le Vercors, et, pour être précis, lors de mon rappel à Paris que je commençai à m’appeler Lucien Hervé. Un jour, on me dit: « Désormais tu t’appelleras Lucien Hervé».

Mais c’est avant la guerre que vous avez pris votre première photographie?

Lucien Hervé. Oui, absolument. Ce fut, comme je le disais plus tôt, en 1938 que je fis mes premières images. Voulez-vous savoir quel fut mon premier cliché? J’avais emprunté un appareil Reflex à cet ami hongrois et j’ai essayé de faire une photo de moi dans le reflet du miroir de l’hôtel où j’habitais. Ma première photographie est un autoportrait au miroir.

Dans une interview très connue, vous dites aussi: «Je suis devenu photographe avec une paire de ciseaux…» Pouvez-vous m’en dire plus à propos de cette réplique célèbre?

Lucien Hervé. C’était à l’occasion de ma première rencontre avec Le Corbusier à propos de laquelle vous me questionniez plus tôt. Quand un jour Le Corbusier me reçut dans son bureau, nous discutâmes un long moment; je me souviens qu’il me posa de nombreuses questions. Entre nous, tout s’est bien passé, dès le début. Il m’avait donné rendez-vous à 9 heures, et à 9 heures précises, j’étais là . Il commença en me disant: «J’aime les gens ponctuels». En fin de matinée, je lui avais déjà fait part de ma passion pour la peinture; j’avais en effet commencé à peindre pendant ma captivité. Nous étions encore en train de parler quand nous nous sommes rendu compte que le temps avait passé, et il m’invita à déjeuner. Au cours de ce déjeuner, il me demanda: «Mais comment êtes-vous devenu photographe?» Il pensait que j’étais peintre. «Avec une paire de ciseaux!» me sembla alors être la réponse la plus pertinente.

Dans votre réponse, faisiez-vous référence à la pratique du collage que vous avez développée par la suite ?

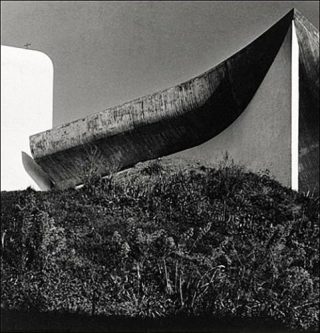

Lucien Hervé. Non, je ne pensais pas au collage, une pratique que j’aime, mais qui n’avait rien à voir dans ce cas; je pensais plutôt à une liberté et à une rigueur scrupuleuse dans la construction qui devaient être présentes dans chacune de mes images. Voyez-vous, c’est qu’à la différence de nombreux photographes d’alors, je n’avais aucun respect pour la pellicule en soi. Pour la plupart, la pellicule est quasiment sacrée, le cliché qui reste imprimé est définitif. Je pensais au contraire, et pas seulement parce que j’étais un jeune photographe, qu’il fallait être libre en chaque chose, qu’il s’agisse d’un tableau, d’un dessin, d’un collage ou d’une photographie. Vous voyez, ce collage par exemple, qui se trouve là derrière vous, et qui est une œuvre bien plus tardive, n’est pas si simple du point de vue de l’organisation de l’image: un discours d’une certaine complexité lui sert de toile de fond. Dans mes photographies, cette façon de procéder est toujours présente. D’un premier élan, il y a ce que j’appelle «prise de vue », et de ce point de départ, et justement à coup de ciseaux, il faut faire en sorte que l’essentiel survienne, en découpant et en recadrant franchement le tirage. Les choses essentielles doivent se libérer: elles deviennent alors aussi calculées qu’un Mondrian. Dans une image, les rapports des formes et des tons constituent une composition. Chaque image doit parvenir, par l’intervention sur les tirages avec ou sans les ciseaux, à quelque chose de construit, et j’ajouterais aussi à une certaine pureté. Je me sers des ciseaux simplement parce qu’ils aident à atteindre ce résultat.

Extrait de Hans Ulrich Obrist, Conversation avec Lucien Hervé.

© Manuella Editions, octobre 2011 pour la traduction française.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram