Il y a trois ans, Philip-Lorca DiCorcia présentait chez Almine Rech une sélection de sa série Streetwork. Par la grâce d’un cadre et d’une lumière savamment réglés, sans rien modifier aux flux circulatoires des mégalopoles où il opérait, ni en rien altérer les trajets individuels, DiCorcia métamorphosait des figurants anonymes de la scène urbaine en héros fortuits d’un réel intégralement fictionnalisé. De l’aléatoire et de la maîtrise parfaite naissaient une esthétique sidérante et ambiguë, qui est en partie reconduite dans les images aujourd’hui exposées. Mais, il s’agit cette fois de photos posées, totalement mises en scène, et produites pour le magazine W.

Le flirt entre art et mode n’est pas nouveau, surtout quand c’est la photographie qui est le lieu et l’objet de la fusion. Matériau privilégié des artistes depuis trois décennies, elle est aussi la vitrine, la scénographie, indispensable de la mode pour transporter les rêves et atteindre un public de consommateurs. Mais si depuis les avant-gardes de l’entre-deux-guerres, jusqu’à celles des années 80, des artistes œuvraient pour la mode, leurs productions pour celle-ci restaient distinctes des œuvres. Ici ce sont les images commandées, et pour la plupart publiées, qui sont agrandies et accrochées aux murs de la galerie. Cet effacement des frontières s’est banalisé dans les années 90 avec des artistes comme Nan Goldin, Araki, Inez van Lamsweerde, Terry Richardson, parmi d’autres, dont les œuvres peuvent alimenter indifféremment cimaises et magazines, tels que The Face, ID, ou Purple Fashion.

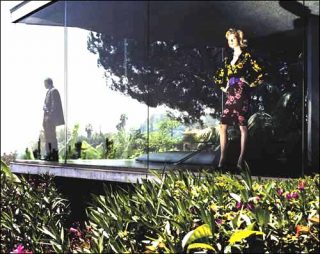

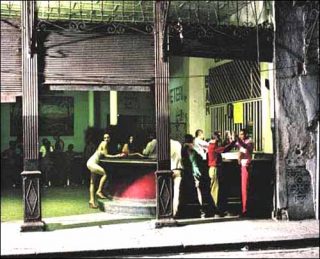

Comment s’effectue ici le passage d’un champ à l’autre ? D’abord par inversion du mode opératoire de Streetwork. Le dispositif y scénarisait le flux urbain en révélant ses potentiels fictionnels, aléatoires et arbitraires. Pour les photos de mode, DiCorcia se saisit de l’artificialité même de la demande (présenter des vêtements à vendre) pour reconduire cette disjonction entre arrière-plan fluide de la vie, et suspens du premier plan. Le mannequin figé dans les postures stéréotypées de femme victime, éplorée, sexy ou dominatrice, est posé sur un arrière-plan scénarisé (la bonne latina qui regarde la télé, l’effervescence d’un café cubain éclairé à la Hopper, etc.). Mais un égarement déréalisant semble l’étreindre : corps lisse à la plasticité trop parfaite, regard vide ou perdu, elle est seule, à l’écart, si peu humaine.

Des mondes se côtoient — la froide rigidité du béton et du verre des hôtels high-tech et la luxuriance baroque des tropiques, le luxe indécent et la misère humiliée —, et s’ignorent, autant de séparations symbolisées par des baies vitrées qui parcourent et compartimentent les images. Femme-objet de vitrine, inaccessible, mise en scène dans une débauche de luxe, et de savoir-faire : est-ce cela qui provoque le malaise ? Est-ce ce malaise qui est l’enjeu des images maintenant exposées dans la galerie d’art, un malaise comme l’exact décalque en négatif de la jouissance fantasmatique des lectrices et lecteurs de magazines ?

Philip-Lorca DiCorcia :

— Série W, 1997-2000. Sept photographies Fujicolor Crystal Archive print, plexiglas. 101×152 cm.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram