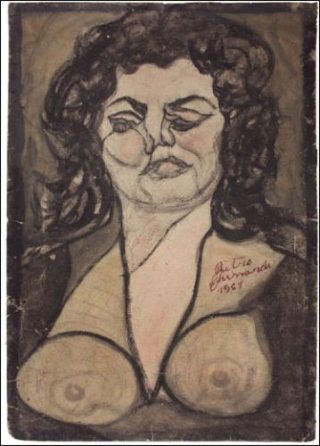

Pietro Ghizzardi

Charbons ardents

Rien, absolument rien, ne prédisposait Pietro Ghizzardi, né en 1906 dans une famille paysanne de la région de Mantoue, à devenir l’un des créateurs les plus emblématiques de l’art brut italien. Et ce, bien qu’il fut longtemps — à l’instar d’une Séraphine — enrôlé abusivement parmi les naïfs. Sa vie fut d’abord rythmée par les travaux des champs, entre un père disparu trop tôt, une mère castratrice et un frère prompt à contrarier ses pulsions créatrices. A partir de 1950, il se retrouve seul avec sa mère, sans terre à exploiter, et assurant désormais leur subsistance grâce à de menus travaux. Ce déclin social coïncide avec l’apogée de son art.

Sur des cartons de récupération, avec la suie de sa cheminée et des pigments qu’il fabrique à partir des plantes et des minéraux à sa portée, parfois même des visages découpés dans la presse, Ghizzardi convoque un panthéon populaire essentiellement féminin. Les actrices de cinéma et princesses de magazine sont arrachées à leur condition de papier glacé pour être réincarnées en déesses-mères, en vénus opulentes, dans une célébration de la féminité fétichisée et mélancolique. Les chairs mordorées parcourues de marbrures fuligineuses, les cambrures et les torsions des corps, les regards gagnés par la fièvre, les sourires au bord de la morsure, tout cet érotisme souverain ne semble être pour Ghizzardi qu’une manière de retrouver une femme originelle mais uchronique, essentielle mais transgressive. Les oeuvres présentées couvrent la période de 1958 à 1972.

critique

Charbons ardents

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram