Adriana Varejao semble poser toujours la même question : l’art est-il une plaie condamnée à toujours se rouvrir? L’entrée de l’exposition semble résumer à elle seule cette lancinante question. Un mur immense de céramiques portugaises, les fameuses azulejos, accueille le visiteur. Il faut un petit moment pour comprendre ce qui est donné à voir. Face à ce mur détruit est-on devant une sculpture ou une installation?

C’est en se promenant à l’intérieur du grand hall que l’explication parvient très doucement à la surface du regard. Ce grand mur est en fait réalisé à l’aide de peintures mises les unes à côté des autres. L’effet de trompe-l’œil n’est pas recherché, mais il faut un temps d’adaptation pour aller explorer toutes les propositions offertes par les œuvres qui, toutes, reposent sur le même principe.

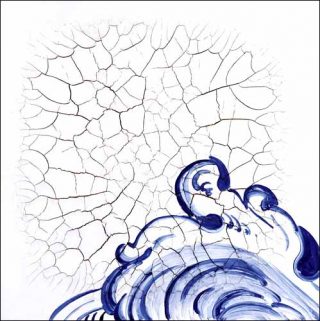

Entre sculpture et installation l’artiste brésilienne, dont la France célèbre l’année, préfère la peinture. Mais au lieu de l’enfermer dans un cadre et un châssis étroits, la peintre la fait voler en éclats. Elle dresse des murs pour mieux les abattre, de ces blessures elle tire son matériau principal. Les stigmates sont les ouvertures sur lesquelles elle laisse glisser son propos.

L’effet plastique de ce mur ensanglanté est saisissant mais son origine provient d’un fait divers sanglant: un hôtel qui s’est écroulé au Brésil est à la source de ce monument aux morts d’un genre nouveau.

En déambulant à travers ces débris de murs ensanglantés, ces tableaux-pièges, ces tranchées à cœur ouvert, on est pris de vertige. On trébuche entre l’actualité des images télévisées et l’histoire de l’art, sur un chemin jonché d’œuvres telles que celles de Jean-Pierre Raynaud ou de Marina Abramovic. Entre le carrelage froid du premier et le rouge sang de la seconde, Azulejaria Branca em Carne Viva (Céramique blanche ou chair vive)semble embrasser tout un courant de l’art que l’on peut faire remonter au Bœuf écorché de Rembrandt et que reprendra Soutine au XXe siècle. Varejao semble aussi intéressée que ce dernier à utiliser la chair dans ses compositions.

Comme des christs en croix, comme des corps pendants, les tableaux présentés en triptyque ou sous forme de murs, laissent toutes les chairs transparaître. On n’est pas très loin du clip The Wall des Pink Floyd, où un gigantesque hachoir laisse sortir une purée de viscères découpés.

Le carrelage sert de fond à l’ensemble des œuvres. Le dallage se disloque et les plaies s’ouvrent pour laisser apparaître les entrailles. Comme des tableaux-pièges, les toiles sont dressées comme des banquets. La chair est exposée et exploitée comme un matériau plastique à part entière. Sa présence ferait presque oublier que tout ceci n’est que de la peinture à l’huile.

L’art est-il une plaie condamnée à toujours se réouvrir ? Peut-on poser cette question aussi simplement? En tout cas, l’artiste semble défendre un parti pris qui la place chez ceux qui interrogent le monde, de la même manière que pouvait le faire Michel-Ange en peignant des écorchés dans la Chapelle Sixtine. La peau de l’art ou la chair de l’art semblent reposer sur la même ossature. A chaque époque revient les mêmes interrogations. C’est avec des variantes nouvelles que les générations se répondent.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram