Si William Kentridge est, sans conteste, un bricoleur génial, un virtuose de l’assemblage en trois dimensions, un as du trucage à l’ancienne, son appartenance à l’univers de l’art contemporain − confortée en 2010 par l’obtention de l’honorable Tokyo Prize − reste ici ambigüe. Non pas que ses dessins au fusain, au charbon ou à l’encre, tous réalisés sur une même feuille de papier si bien qu’ils gardent, une fois animés, la trace des précédents, soient dénués de pertinence. Non pas que ses sculptures en métal, éclatées dans l’espace, ne fascinent pas immédiatement celui qui tente, se déplaçant sans cesse, d’en saisir l’intégralité… Non pas, encore, que ses films ne dégagent pas une indéniable poésie.

Mais, face à l’œuvre récente de l’artiste sud-africain, et dans cet accrochage en particulier, notre instinct nous pousse à le classer dans la catégorie des prestidigitateurs et des illusionnistes. Davantage, en somme, du côté des performateurs.

Pourquoi un tel sentiment ? Peut-être en raison de la collaboration de plus en plus fréquente de l’artiste avec le monde du spectacle, l’Opéra notamment — il est lui-même metteur en scène — et dont les trois films présentés au sous sol de la galerie, Breathe, Dissolve, et Return, conçus en 2008 pour être projetés sur le rideau de scène du théâtre La Fenice de Venise, sont un exemple récent? Un rapprochement qui l’éloigne quelque peu de l’engagement politique de ses débuts (dessins et animations dénonçant l’Apartheid et le colonialisme) pour en faire une sorte de magicien ou de funambule de l’imaginaire. Un Méliès ou un Houdin.

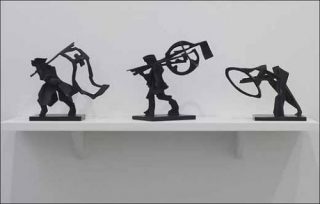

Nous voilà donc plongés dans un monde transformiste, plein de métamorphoses, empreint d’une fantasmagorie enfantine où les formes mentent, se jouent de la réalité et de notre perception. Les pages des livres se tournent comme par magie (la série Soprano); des chats hirsutes naissent d’une tâche d’encre (Cat); des plaques d’acier peintes de trois mètres de haut, Fire Walker, s’érigent en silhouettes ou en personnages.

Avec le film Dissolve, l’image se dilue dans une mer d’eau ou d’huile tandis que Breathe est rythmé par la respiration de petits bouts de papiers noirs, devenus étrangement volatiles et composant des lettres ou des figures.

Au sous-sol, une modeste sculpture, discrètement exposée sur la gauche de l’escalier, retient davantage notre attention. Ce petit cheval en bronze, privé de croupe, trouve son achèvement dans l’ombre qu’il projette. Simple en apparence, Sculpture for Return est une pièce à part. Elle échappe à la naïveté du jeu optique des sculptures de l’étage, en cela qu’elle dit quelque chose, simplement et sans virtuosité excessive, de la précarité du réel, de son «opacité» épistémologique. Elle nous ferait presque songer, par sa physionomie fébrile, au canasson du Don Quichotte de Picasso, qui semble partager les illusions de son maître, forçant ainsi «le monde à avouer (lui-même) sa tricherie».

Avec cette œuvre, l’artiste contourne le naturalisme historique — en peinture classique, le dessin de l’ombre portée contribue, comme la perspective, à renforcer le réalisme du motif — pour donner vie à une créature incomplète, une sorte de monstre plastique, un fantôme de représentation.

En somme, et à cette exception près, il ne faut pas se laisser tromper, ou trop facilement séduire, par le mirage de cet accrochage qui ne présente qu’un aspect infime du travail polymorphe de William Kentridge — ce n’est pas son ambition, nous ne lui reprocherons pas — et aller au plus vite feuilleter le catalogue de la rétrospective qui lui a été consacrée au Jeu de Paume pendant l’été 2010, où l’on trouvera toute l’étendue de sa pratique, finalement plus ambigüe que candide, plus réflexive qu’artisanale, plus cauchemardesques que féerique.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram