Provocant voire scandaleux, salace et pourtant subtil, Boris Mikhailov est un artiste aux mille visages ne cessant de surprendre. Jonglant avec les styles et les thèmes, il refuse de se condamner à un genre précis ou de développer une thématique récurrente. Son travail est une combinaison de techniques, d’idées et de messages qui peuvent être décryptés à plusieurs niveaux, abordés sous une multitude d’angles. C’est précisément cet aspect-là qu’explore la galerie Suzanne Tarasiève qui, pour l’occasion, a investi un espace supplémentaire au 5, rue Louise-Weiss.

Les images des débuts de Boris Mikhailov, issues des séries «Salt Lake», «Red», «Calendar», «Luriki» et «At Dusk», vacillent à la frontière de l’art et du documentaire. Ambivalentes, elles sont extraordinairement conceptuelles, tout en constituant un témoignage visuel incontestable, notamment sur la vie quotidienne sous le régime communiste.

Ainsi, «Salt Lake» (1986) relate les vacances des Soviétiques pataugeant plus au moins gaiement sur fond d’usines et «Red» (1968-1975) met l’accent sur le désarroi et la peur sur les visages des contemporains du photographe derrière le rouge des drapeaux et la multitude de symboles chers à l’idéologie communiste.

Ces photographies contournent le style réaliste-socialiste grâce au refus systématique du photographe de devenir un photojournaliste à part entière enregistrant un documentaire social à la gloire du régime. Boris Mikhailov, que l’on devine tendre et terre-à -terre à travers «Calendar», devient apôtre du pop art en repeignant des photos de familles pour donner naissance à sa première série véritablement conceptuelle «Luriki» (1971-1985) puis installe une atmosphère plus sombre, nostalgique et affligée dans la série «At Dusk» (1993), images panoramiques, teintées de cyan.

Ayant découvert une liberté d’expression lui permettant de se laisser aller à sa nature licencieuse dès les premiers chancellements de l’URSS, le travail de Boris Mikhailov se teinte de violence et d’extrémisme. Se plonger dans ses images post-soviétiques revient alors à faire un tour sur les montagnes russes. En atteste la série visuellement insupportable «Case History» (1997-1998). Les clochards de Kharkov, ville natale du photographe, se métamorphosent en acteurs tragi-comiques d’un drame existentiel en échange de quelques billets. Les visages bouffis, les yeux que la raison a désertés, les corps difformes et nus sont autant d’éléments que Boris Mikhailov manie pour ses mises en scène grotesques, d’une bouffonerie inattendue, voire inappropriée. Bien que cette démarche soit incontestablement douteuse du point de vue éthique, les images arrachent un sourire. Dès lors, le spectateur est dans l’obligation de plaider coupable de complicité malgré lui. Le photographe l’oblige à s’impliquer, à prendre parti.

Boris Mikhailov, malhonnête et inhumain? Certainement pas. S’il refuse d’adopter un ton larmoyant de circonstance, il n’en est pas moins consterné par la condition des victimes du démantèlement du mythe soviétique. Mais appliquant la méthode de Figaro, il se «presse de rire de tout, de peur d’être obligé d’en pleurer».

Le spectateur est à nouveau sollicité dans l’espace de la rue Louise Weiss où il découvre «If I were a German» (1994). Non content de mettre à mal ses émotions, le photographe tient à l’impliquer physiquement en accrochant les clichés horizontales verticalement, le contraignant ainsi à se tordre le cou pour contempler les images dans le bon sens.

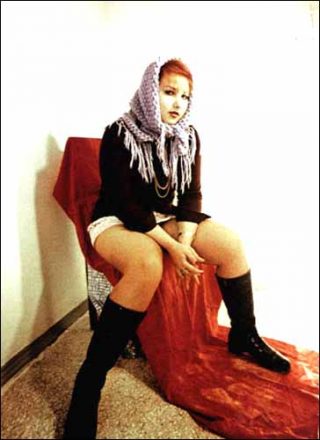

Série en noir et blanc particulièrement controversée, «If I were a German» est rarement montrée dans son intégralité. Et pour cause. L’uniforme nazi est un accessoire récurrent et les scènes sexuellement explicites rythment les clichés mettant en scène Boris Mikhailov et ses proches.

La connivence suggérée entre bourreaux et martyrs, victimes se complaisant dans leur rôle, le plaisir tiré de jeux sadomasochistes, voilà les thèmes que l’on dégage au premier abord et qui ont suscité à maintes reprises de vives réactions.

Il est évident qu’il serait arbitraire et simpliste de réduire les propos du photographe à une insulte aux victimes du nazisme ou à un pastiche de l’identité allemande. La parodie occupe certes une place privilégiée, mais est-il nécessaire de rappeler qu’il ne faut jamais se fier aux apparences particulièrement en ce qui concerne le travail de Mikhailov?

Les références à Goethe ou à Wagner, les allusions à la littérature, à la peinture ou à l’Histoire fleurissent ici et là en dévoilant un artiste réactif face au passé et à son environnement. Ses plaisanteries d’un goût suspect ne manquent pas toujours de subtilité. Les mystérieuses légendes des images le confirment. On y découvre la version cocasse de la rencontre des Alliés sur l’Elbe ou de la signature du Pacte germano-soviétique.

Les boutades d’un humour particulier donnent du piquant supplémentaire aux photographies, truffées de symboles, pour peu qu’on accepte de suivre leur auteur malgré les premières impressions peu convaincantes.

A travers l’ensemble de son œuvre, il affiche une indépendance insolente et presque prétentieuse. Le spectateur est libre de l’exécrer, mais il doit bien en convenir, si l’œuvre de Mikhailov n’est pas destinée aux âmes sensibles, elle ne l’est pas non plus aux paresseux.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram