Dès le départ, avec le préambule qui rappelle Le Film est déjà commencé ? de Maurice Lemaître, le temps qu’arrive et s’installe un public inattentif qui continue à bavarder entre soi, témoin, exclu ou tout simplement ignoré par le duo déjà là , en scène, les codes habituels du spectacle sont gentiment mis à nu, secoués, dépoussiérés — comme les couettes en nylon avec lesquelles ne cesseront de jouer les interprètes par la suite. On ne remet pas tout en question, loin de là — on conserve le vis-à -vis du théâtre à l’italienne, quoiqu’on soit dans un sous-sol bétonné au style pompidolien pur et dur —, mais on explore explicitement, tranquillement, didactiquement, les sources de l’énergie corporelle et on change le sens, l’objet de toute cette agitation et, à l’occasion, la perception du moindre geste chez les spectateurs.

La notion de « performance » est le véritable sujet de la création Body-Scan, livrée en ce printemps frisquet 2009 par les Spectacles vivants du Centre Pompidou dans le cadre d’une programmation commune avec le Théâtre de la Ville. Performance au sens artistique du terme, bien sûr, non dans son acception sportive. La pièce de Lachambre et de Su-Feh Lee peut paraître un peu anachronique. On est, par moments, comme téléporté dans les années soixante-dix où la question du corps était devenue le PPCD ou le lieu commun de tous arts et avait donné naissance à une nouvelle expression, celle du Body Art ou, pour parler québécois, de l’Art corporel.

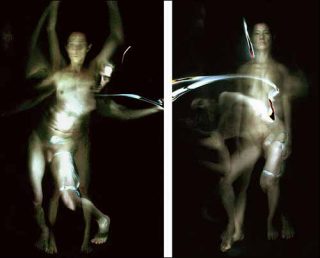

À cet égard, les « scans » photographiques de Robert Flynt sont projetés au fond de la scène sans façon, à l’ancienne, comme pour une soirée diapo entre amis. On ne fait pas dans l’esbroufe de tous ces spectacles qui ne peuvent apparemment plus se passer de l’effet bœuf — ou veau — de la vidéo.

La musique est électro, certes, mais plutôt planante. La problématique baba-cool — ou doit-on dire « New Age » ? La nudité, jamais graveleuse, ni hors des limites du bon goût. A un moment, le chorégraphe met à la main au panier d’un de ses deux danseurs mâles mais pas à la façon perverse d’un gourou cherchant à prendre l’ascendant sur ses sectateurs — ou sur les spectateurs. Comme pour signifier la vraie source de l’énergie — qui est, étonnamment, chez les hommes celle aussi du plaisir. Ce geste s’inscrit dans une série de manipulations, au sens propre du terme, initiées par les deux chorégraphes. Le mouvement du danseur rejoint alors celui du kiné. La danse-contact occidentale paxtonienne s’allie à l’expression corporelle malaise, au qui gong chinois, à la java javanaise ou au ballet de Bali — on pense au film ethnographique de Margaret Mead dans lequel Mario manipule un jeune enfant, fait corps avec lui pour lui communiquer, avec une ferme et infinie douceur, le sens du geste juste.

La danse peut donc aussi apaiser. Et pas seulement briser les os des pratiquants, dĂ©chirer les muscles de ceux qui en font profession, ou casser les pieds des spectateurs comme vous et moi. Il suffit de s’installer dans une configuration, un Ă©tat d’esprit, une approche somatique, une quiĂ©tude somme toute contemplative qui permet d’admirer, le plus simplement du monde, le dĂ©roulĂ© de la danse, les Ă©volutions des interprètes (3 x 2 = trois filles, trois garçons), tous très bien du moment qu’ils n’ont pas Ă jouer d’autre rĂ´le que le leur. Bien sĂ»r, certains spectateurs seront particulièrement sensibles Ă la photogĂ©nie de la rouquine Antonija Livingstone et Ă son tatouage « tribal » maori sur la cuisse gauche…

Les couvertures de survie, édredons de SDF, couettes douillettes de l’enfance — rappelez-vous le doudou dont est inséparable Linus, le personnage de la galaxie de la BD Peanuts —, secondes peaux, liens avec l’extérieur, voiles turinois métonymiques à l’effigie des danseurs sont surtout des éléments de décor. Au finale, les interprètes jonglent avec ces draps comme les manieurs d’étendard au beau milieu du Palio de Sienne.

— Direction artistique et chorégraphie : Benoît Lachambre et Su-Feh Lee

— Interprétation : Benoît Lachambre, Su-Feh Lee, Antonija Livingstone, Yannick Matthon, Moravia Naranjo et Stephen Thompson

— Photographie : Robert Flynt

— Montage photographique : Robert Flynt assisté de Philippe Dupeyroux

— Scénographie : Annabel Vergne assistée de Lisa Navarro

— Costumes : Alexandra Bertaut

— Composition musicale : Jesse Zubot

— Lumières et direction technique : Philippe Dupeyroux

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram