Pierre Douaire. Quel est ton parcours?

Baptiste Debombourg. J’ai grandi à la montagne dans les Pyrénées orientales. Nous vivions en autarcie ! Mes premiers actes de socialisation étaient des cabanes et des barrages dans les torrents. Mais la vie de village révèle très vite ses limites. A Perpignan, j’ai pu aller au lycée puis rejoindre les Beaux-Arts de Lyon. Pour ma cinquième année, je suis monté à Paris. J’ai intégré l’Atelier Interzone de recherche ouvert aux étudiants en architecture. J’y ai rencontré Jean-Luc Vilmouth, Claude Lévêque, François Roche. Aujourd’hui, je suis enseignant en arts plastiques à l’Ecole d’architecture de Nantes. J’aime l’idée de rester libre dans ma production artistique. Cette activité est très importante pour moi. Elle est complémentaire à mes recherches. C’est une sorte de transmission de savoir, le fruit de mon expérience artistique, pour le développement et l’épanouissement des architectes de demain.

Parle-moi de ton exposition, «Quelques secondes roses», à la galerie Patricia Dorfmann.

Baptiste Debombourg. Faire une exposition ne m’intéresse pas. L’important est ailleurs. Il faut montrer des pièces qui posent de vraies questions, qui dérangent, qui surprennent. La série «Hells Angels» présente des pigeons écrasés, taxidermisés et encadrés sous verre. Ce travail est collectif. Il a été mené à quatre mains avec Lionel Sabatté. Nous partageons le même atelier. Jusqu’à maintenant, nos discussions n’impliquaient pas de collaboration. Il est peintre et je suis sculpteur. Les rôles se sont répartis en fonction de nos compétences. Il s’occupait de la peinture et moi du volume et de l’espace.

Quelle est l’origine du travail avec des pigeons morts?

Baptiste Debombourg. Les pigeons sont la suite d’une invitation d’Yves Sabourin. Il est inspecteur à la DAP (Délégation aux arts-plastiques). Il met en relation artisans, techniciens et artistes. C’est un entremetteur très précieux. Les premiers s’ouvrent sur la création contemporaine, tandis que les seconds approchent des techniques, découvrent des matériaux nouveaux. Il a remis au goût du jour la dentelle avec Lionel Estève par exemple. J’adhère complètement à ce genre de proposition. La place de l’ornementation est très présente chez moi. Elle a une vraie place au-delà de tout effet décoratif. La proposition portait sur la plume au Brésil. Croiser le regard sur cette parure me semblait intéressant. Sa dimension sacrée est complètement gommée dans notre société. L’industrie du luxe a complètement occulté sa valeur hiératique et chamanique. J’avais envie de rapprocher ces deux mondes qui s’ignorent.

Les pigeons sont le fruit d’un croisement?

Baptiste Debombourg. Les pigeons sont volontairement des pièces hybrides. Les premiers essais tentaient de fabriquer des faux oiseaux, mais cette piste s’est révélée infructueuse. Par contre, ramasser des pigeons écrasés sur la route a révélé une vraie richesse. Que ce soit plastiquement ou métaphoriquement, ces cadavres que l’on peut croiser traitent du thème de l’accident. Derrière ces aplats couchés sur le goudron se pose la question de l’absurdité de la vie. Un basculement s’opère. Ces piafs crevés sont les rats des villes. Le hasard décide avant nous. La forme du pigeon aplati commande la composition qui va suivre. L’ensemble devient un concours de circonstance.

Tu aimes expérimenter des choses nouvelles.

Baptiste Debombourg. Je suis comme un savant dans son laboratoire. J’aime croiser les données, les informations, les outils et les matériaux. Changer de contexte m’intéresse énormément. Le but de l’art c’est de rencontrer d’autres mondes. Je suis sans cesse en train de chercher. Le point de départ est abstrait, mais après quelques rencontres, le projet prend forme et aboutit à des réalisations concrètes. Entre temps, des partenaires se sont greffés à l’aventure. Je travaille toujours en nouant des relations avec des sociétés privées. Cela permet de regrouper les compétences techniques et d’asseoir le projet économiquement. Mais travailler en partenariat ou trouver un sponsor oblige à être convaincant.

Tu aimes remettre en question ton travail.

Baptiste Debombourg. Remettre son travail sur l’établi, se forcer à penser différemment est primordial. Ceci est encore plus vrai chez un artiste. Un simple questionnement peut tout changer. Notre quotidien ou notre imaginaire peut en être complètement ébranlé. S’attaquer à ses propres certitudes est nécessaire. Le doute permet de fragiliser ses recherches. Cette dimension est très attachante. Elle permet de poser les limites d’un travail. La série sur les pigeons oscille entre une vision d’horreur et une certaine bienveillance. Ces deux pôles de lecture sont nécessaires.

Tu utilises quels types de matériaux dans tes sculptures.

Baptiste Debombourg. Mon travail de sculpteur commence dans le choix d’objets basics, des emballages, des meubles standards ou des rebus. J’affectionne les matériaux pauvres, bon marché, ils recèlent beaucoup d’impersonnalité et de fragilité. Travailler sur une planche d’aggloméré est autant pénible qu’inadapté. A chaque fois je dois résoudre un vrai casse tête. Utiliser des matériaux qui n’ont aucune valeur est aussi un vrai plaisir. Ils permettent de mesurer l’impact et la force d’une idée. Ils remettent en question les standards existants. Ce sont ces prétextes.

Derrière ces objets il y a des pratiques, des gestes, des gens. Le contenant m’intéresse moins que le contenu. Derrière la forme il y a tout un monde que je veux découvrir. Le packaging parle de notre vie de tous les jours. J’utilise moins ces matériaux que je ne les remets en question. Ils induisent des comportements, des usages. S’aventurer dans le Tuning ou la customisation d’objets participe à cette interrogation. Se pencher sur des meubles en bois agglomérés c’est regarder de faux pastiches. Le polystyrène que j’utilise donne l’impression d’un vrai marbre. Le formica détruit, se personnalise en cicatrisant. Le kitsch ne m’intéresse pas, je pose un regard noble sur des choses qui ne le sont pas. S’appuyer sur les choses permet de parler des gens et de notre société. Le design a un impact énorme sur notre vie. L’ombre de l’architecture, pour paraphraser Foucault, est palpable sur chacun d’entre nous.

C’est difficile de réaliser des sculptures avec des emballages?

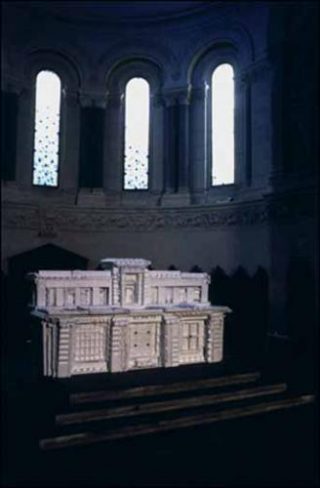

Baptiste Debombourg. L’objet me sert de moyen et de prétexte à toutes sortes d’explorations. Le but est de réunir des éléments différents et de les assembler. J’ai beaucoup oeuvré en récupérant des emballages. C’est gratifiant de travailler dans un contexte particulier. La prise de risque se révèle toujours payante. L’art doit être un prétexte pour provoquer toutes les rencontres possibles. L’emballage en polystyrène contient une problématique sculpturale. Il protège les produits électroménagers, il les enveloppe. Sa forme n’est pas préméditée, elle se résume à sa fonction de protéger et d’englober un contenu. Sa raison d’être n’est pas dictée par un souci esthétique, par un tracé artistique. Son rôle consiste à combler des vides, à calfeutrer un volume. Architecturalement parlant, c’est un non sens. Par contre, si je place ces éléments dans un contexte comme une église, j’arrive à questionner le lieu. Je le perçois autrement. Le rebus devient positif, il s’hybride et devient sacré. Sa fonction et son usage s’en trouvent déplacés.

L’énergie peut-être une matrice chez toi, je pense notamment à Turbo.

Baptiste Debombourg. Cette installation est un héritage entre le Pop et l’architecture. C’est un accident dans l’espace. Quelque chose reste en suspend. Turbo est la contraction du turbofolk. C’est un genre musical qui mélange la techno moderne et le folklore d’Europe de l’est. Depuis que je me déplace dans les Balkans, je suis très sensible à ce rythme. Il y a de la puissance, de la violence et de la compassion. Dans une voiture, le turbo est un organe mécanique. C’est un système qui récupère une partie de l’énergie des gaz d’échappements d’un moteur afin de comprimer l’air alimentant le moteur, améliorant ainsi sa performance. Il peut produire une accélération aussi brutale que soudaine. Certains constructeurs ou passionnés l’ajoutaient à des moteurs de série. Le turbo est un élément additionnel, invisible. C’est lui qui fait toute la différence ! C’est une force intérieure. Il détonne et propose une énergie nouvelle en recyclant les gaz.

La violence est souvent présente dans ton travail, je pense à la série des pare-brise.

Baptiste Debombourg. Le geste artistique implique un impact, un accident. Par terre, il ne reste que la violence et l’absurdité. Le verre est transpercé par un sceau en plastique blanc. Pour bien réussir à le traverser, j’ai dû m’y reprendre à plusieurs fois. J’ai raté mes premiers essais. Pour que cela marche, il faut aller vite. L’impulsion doit être immédiate et pas maniérée. Mais les pare-brise éclatés sur le sol sont aussi des écrans qui ont vu plus de mille paysages. Mais le support m’intéresse moins que le geste. La matière n’est qu’un témoin alors que la main est autant dans la destruction que dans la construction. Le geste est aussi paradoxal et contradictoire que la vie, capable du pire comme du meilleur.

Les meubles en formica sont-ils du côté de la destruction?

Baptiste Debombourg. En 2004, avec Code article, j’ai détruit entièrement un salon que j’avais acheté neuf. Je l’ai ensuite reconstruit avec minutie et précision. Les meubles abîmés sont également réparés. Ils se situent du côté de la post-violence. Les colères d’Arman, Guilietta de Bertrand Lavier ont déjà balisé ce champ de l’accident. Je m’intéresse plus à ce qu’il advient quand tout est détruit. Que faire quand il ne reste plus rien ? Mon travail explore la dimension de l’acte réparateur. Chaque acte violent a pour corollaire un geste de douceur. Le kit reste démontable et peut être remonté.

Ces meubles gardent-ils une dimension humaine?

Baptiste Debombourg. La construction et la réparation de ces meubles attestent d’une dimension humaine ultra fragile. La question de la culpabilité est également sous jacente. Parler de cette dimension, c’est prendre en compte l’affect qui effleure ces meubles. La cicatrice qui reste zèbre ces commodes permet de garder une mémoire. Ces plaies en bois reconstituées retiennent un instant, un moment de vie.

Ces meubles cassés et réparés reflètent-ils notre société?

Baptiste Debombourg. La première dimension est qu’en choisissant de parler des meubles à monter soi-même, se dessine la question de la production à outrance. Le producteur et le consommateur doivent s’interroger sur ces machines à rêver.

La deuxième dimension, c’est que ces meubles en formica ressemblent en tout point à l’architecture fonctionnelle, à nos cités dortoirs. A mes yeux, l’architecture est aussi violente qu’une arme. Les meubles en bois agglomérés que j’exploite plastiquement sont aussi faux, bancals que les barres HLM. Je rejoue cette violence dans les œuvres que je présente. Le problème de nos banlieues est complexe, mais les urbanistes et les artistes peuvent vraiment apporter des solutions sur l’habitat.

Ton projet d’abribus à l’aspect vandalisé, se situe plus dans la stigmatisation, la provocation que dans la recherche de solutions.

Baptiste Debombourg. La provocation ne réside pas dans la destruction de l’abribus. Ce geste artistique n’est pas une incitation à la violence mais à la réflexion. Le spectateur de cette pièce ou l’usagé du bus sont invités à se questionner sur les notions de destruction et de réparation. Les passants ne sont pas invités à copier ce qu’ils voient. Bien au contraire. L’abribus est «recomposé». Il joue sur la fragilité du verre cassé tout en soulignant sa solidité avec ces parois intactes et lisses. En y regardant à deux fois, son apparence est celle d’un bijou. Si je devais le présenter pour une commande publique, je demanderai l’aide à Saint-Gobain. Il faudrait pouvoir atteindre les limites du matériau. Exploiter sa transparence et conserver sa solidité. La singularité de l’objet serait renforcée, tant dans sa fonction que dans son esthétisme. L’intérêt réside dans l’antinomie du projet. Sa structure s’oppose à son esthétisme. Un contraste s’opère entre la diffraction, la cristallisation du verre cassé, et son potentiel de mise en forme. Cette exploration du verre relève toute la dangerosité du matériau et indique tous les accidents qu’il abrite.

Au final l’usager du bus ne verra que des cristaux et le rapport à la violence disparaîtra. Les enjeux sont financiers. Les efforts consentis en centre ville ou en banlieue ne sont pas les mêmes. Les poubelles argentées du métro d’Emmanuel Cairo ne sont plus brûlées car elles sont mieux pensées et plus esthétiques. Le nouveau métro de la ligne 2 est très bien «designé», c’est pour cela qu’il n’est pas vandalisé. Il faut mettre plus de moyens pour penser le mobilier urbain.

L’abribus n’a été qu’un projet.

Baptiste Debombourg. L’arrêt de bus n’a existé que le temps de l’installation à Pantin. La maquette était à l’échelle ½. Elle était haute de 1m70. C’est un objet unique et si Decaux ou la RATP avait envie de le produire, il faudrait à chaque fois le penser spécifiquement pour la station choisie. C’est ce que nous a légué l’architecte Robert Venturi avec Learning Las Vegas. Un lien très fort existe entre les gens et l’architecture.

Ton travail est toujours in situ?

Baptiste Debombourg. Je suis par nature respectueux de ce qui m’entoure. Toutes mes interventions ou objets sont pensés et conçus avec cette rigueur. L’objectif est toujours d’être juste, d’exister en harmonie dans un environnement précis. Paul Ardenne définit l’art contextuel comme un enjeu global. Au-delà du lieu, il faut arriver à faire sens avec la vie. Le travail de construction est global, car il englobe non seulement le site mais prend en compte aussi les personnes.

Tes recherches ou tes travaux sont souvent éphémères, pourquoi?

Baptiste Debombourg. C’est une manière de poser la question de la matérialité ou de notre éphémérité en tant qu’être vivant… Beaucoup de mes travaux sont éphémères. Ils vivent le temps de l’installation. Ils sont ensuite jetés. C’est aussi une façon d’éviter la maxime que je déteste: «ma vie, mon crédit, mon cercueil». Je travaille toujours sur mesure lorsque l’on m’invite. Je m’applique toujours à rendre unique et spécifique une commande. Répliquer ou refourguer une pièce ayant existé pour un lieu lambda me semblerait aussi aberrant qu’infondé. Dans le cadre de mes recherches en atelier, je fabrique des prototypes qui peuvent ensuite être proposées dans le cadre des 1% dédié à l’art dans les commandes publiques.

Pourquoi indiquer dans le titre, le nombre d’heures passées à les réaliser ?

Baptiste Debombourg. Pourquoi ne serais-je pas le premier artiste Ă ĂŞtre payĂ© Ă l’heure ? Nous vivons dans une sociĂ©tĂ© ou le salaire est payĂ© en fonction du nombre d’heures, une certaine forme de professionnalisation et d’industrialisation de tout ne laisse rien au hasard. Cette obsession du contrĂ´le de l’homme sur les choses et sur l’homme me fait beaucoup rire parce que la vie est Ă l’opposĂ© de cette idĂ©e…

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram