Interview

Par Pierre-Évariste Douaire

Paris-art.com ouvre ses colonnes Ă une longue sĂ©rie d’interviews consacrĂ©e aux artistes urbains. La succession des portraits permettra de dĂ©couvrir les visages et les pratiques de ces artistes qui transforment la ville en galerie Ă ciel ouvert.

Pierre-Évariste Douaire. Pratiques-tu un art du slogan ? Je pense à cette phrase « 47 pauvres de plus par minute » que tu utilises dans une installation.

Antonio Gallego. Un travail rĂ©cent Ă la Villa Arson part d’une statistique comparable, « 2% possèdent 98% ». C’est un jeu sur l’absurditĂ© des statistiques. 47 pauvres est l’un de ces premiers travaux. Il serait faux de le prendre pour un slogan, il s’agit plus de chiffres que l’on annonce et qui ne reprĂ©sentent pas grand chose. C’est du mĂŞme ordre que le Tsunami aujourd’hui avec les annonces du nombre de tuĂ©s. “47 pauvres” est tirĂ© de chiffres donnĂ©s par le Fonds MonĂ©taire International. Ces statistiques cachent la vĂ©ritĂ© du problème, elles masquent la prĂ©sence physique des gens abandonnĂ©s. Mon travail d’artiste consiste Ă redonner de la visibilitĂ© Ă cette abstraction. Il faut que cela devienne palpable, concret. En tant que plasticien il s’agit de donner une forme Ă des statistiques, de les interroger comme on peut le faire Ă partir d’un mĂ©dium propre. Mais derrière ce travail pointe une très grosse dĂ©rision Ă©galement.

Est-ce que ton travail, placĂ© dans la rue, est de l’ordre de l’interpellation ?

Il est peut-ĂŞtre de l’ordre de la gratuitĂ©. «Gratuit» est une sĂ©rie que je pose dans la rue et qui pointe, comme un panneau de signalisation, des endroits mais surtout des non-sens. La proposition est totalement absurde, elle revient Ă dire que l’air est gratuit. Et pourtant, Ă l’heure oĂą la ville se privatise, c’est drĂ´le de pointer des zones gratuites. L’automobiliste peut se dire qu’en suivant la flèche «Gratuit» il dĂ©bouchera peut-ĂŞtre sur un parking gratuit ? La proposition est absurde, elle est de l’ordre de la fiction.

Pour moi c’est moins absurde que politique.

La rĂ©ponse de «Gratuit» s’inscrit dans le contexte de la gratuitĂ© du service public, dans le risque de la privatisation d’EDF, de la SNCF. Mais la rĂ©ponse que j’apporte ne peut pas ĂŞtre la mĂŞme que celle de la Ligue Communiste RĂ©volutionnaire, elle ne peut pas se faire sur des affiches jaunes et rouges, elle est prise, au contraire, dans un tourbillon de sens. La place du politique et de l’Ă©thique se trouve dans les fondations de la proposition mais ne doit surtout pas se retrouver dans sa rĂ©alisation finale. Une proposition est ratĂ©e quand elle est rattrapĂ©e par un sens univoque. Si quelqu’un dit « Ça veut dire ça », la proposition est gâchĂ©e. J’aime que chacun puisse rentrer dans l’image Ă sa manière.

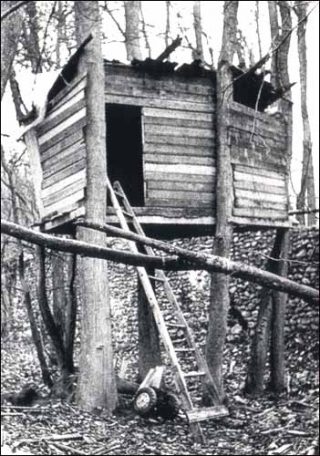

Le sens de ton travail est difficilement perceptible immĂ©diatement, il m’a fallu du temps pour dĂ©chiffrer le sens et la portĂ©e de ta sĂ©rie sur les «Cabanes».

Les « Cabanes » s’inscrivent aussi dans un contexte, celui de sans-abris, mais pas seulement, elles parlent aussi d’un monde qui disparaĂ®t. A la place d’une action politique frontale je ne peux proposer que des attitudes.

Quand je disais « politique » je pensais à Sarajevo qui pointait la guerre en Yougoslavie.

Sarajevo et Collaborateurs sont effectivement les deux actions qui s’inscrivent directement dans des stratĂ©gies de communication. J’ai utilisĂ© mon savoir-faire d’artiste, dans une action citoyenne. Aujourd’hui j’aurais tendance Ă penser que mon travail n’est pas politique, et je suis surpris que tu emploies ce terme, par contre je viens d’un groupe crĂ©Ă© dans les annĂ©es 1980 qui s’appelait Banlieue Banlieue. Il avait une culture très clairement hĂ©ritĂ©e de Mai 1968 et du travail de quelqu’un comme Ernest Pignon-Ernest.

A la mĂŞme Ă©poque, les Ripoulin avaient pour modèle la Figuration libre, leurs modèles c’Ă©tait Basquiat et Keith Haring. Quand j’ai entrepris mes premiers travaux comme Un arbre, un lundi, un ministre j’essayais de m’Ă©vader du militantisme bĂŞte. PlutĂ´t qu’engagĂ©, je pense avoir Ă©tĂ© pris dans une action citoyenne. Cette position avait l’avantage d’offrir beaucoup plus de libertĂ© que celle assignĂ©e Ă un militant politique, enfermĂ© dans son parti. Je pouvais rĂ©agir Ă un assassinat politique et produire de la poĂ©sie, je pouvais me rĂ©clamer des drames de la sociĂ©tĂ© sans pour autant m’en draper comme d’un slogan. Ce travail loin des carcans Ă©tait une invitation Ă l’Ă©vasion.

Quel est la place de l’Ă©phĂ©mère dans ton travail ?

L’Ă©phĂ©mère est synonyme de fĂŞte, l’art Ă©phĂ©mère c’est de l’art vivant. L’art Ă©phĂ©mère est ludique. L’affiche posĂ©e va disparaĂ®tre mais cela fait partie du jeu. A chaque fois que j’ai proposĂ© une action s’inscrivant dans la durĂ©e, dans le dur, ça n’a jamais marchĂ©.

Quel est ton rapport avec la ville ?

La ville est un support, un support de rĂ©flexion, c’est un lieu de rencontre, un lieu de fĂŞte. Quand on remarque toutes ces petites interventions urbaines, c’est magique. Je me souviens avoir Ă©tĂ© Ă©merveillĂ© lors de l’arrivĂ©e des premiers stickers, j’ai mĂŞme commencĂ© Ă les collectionner, je pense Ă ce corbeau.

L’artiste s’appelle Antoine Gamard.

Il y avait aussi ce Hollandais, je crois, qui faisait des soucoupes volantes avec des oreilles de Mickey. Ce sont des petites images qui sont, ce que j’appelle de « belles rencontres » ou encore de la « poĂ©sie urbaine ». La ville est un support, une activitĂ© festive pour tous ces nouveaux artistes qui interviennent, et pour les promeneurs ce sont de petits Ă©merveillements. Dans la ville tu peux te promener et regarder les diffĂ©rents styles architecturaux, mais tu peux aussi regarder ces petits signes cabalistiques qui contiennent du sens — le corbeau et la petite soucoupe volante doivent vouloir dire quelque chose — comme de superbes invasions.

La ville fonctionne comme une proposition, comme une « œuvre ouverte » ?

Elle permet des lectures. Mais il ne faut pas se leurrer, elle offre une lecture Ă ceux qui savent la dĂ©chiffrer, Ă ceux qui ont un regard culturel. Pouvoir constater cette poĂ©sie urbaine c’est un privilège qui s’acquiert par une Ă©ducation. Voir ces œuvres dans la rue, les voir surgir c’est un dĂ©lice.

Quel est ton rapport Ă la marche dans ton travail ?

J’ai travaillĂ© avec Ne pas plier, qui est groupe d’artistes, de graphistes et d’urbanistes qui organisent des randonnĂ©es pour lire la ville, mais en banlieue. Avec Stalker nous avons proposĂ© des promenades Ă travers la banlieue. Cette proposition vient de Che-mineur qui est un joli jeu de mots entre « chemineur » et le « Che ». La marche peut ĂŞtre une forme de rĂ©sistance. Les situationnistes en marchant se dĂ©marquent du centre. Chez eux il y a deux types de randonnĂ©es que j’aime bien, il y a celle qui les emmène du cĂ´tĂ© de Nanterre, c’est assez glauque, mais j’aime bien, et puis il y a celle qui les conduit Ă faire tous les bars de Saint-Germain des Près, j’aime bien cette façon de dĂ©ambuler.

Comment le hasard peut-il intervenir ?

Afficher dans la ville revient à prendre une direction, à suivre un fil, un hasard, ton parcours initial peut suivre un chemin différent.

Que représente la nature pour toi ?

C’est de l’Ă©merveillement. Je suis Ă©merveillĂ© devant le monde. Tu sors de la ville, tu Ă©teins les lumières et lĂ c’est le choc de la nuit Ă©toilĂ©e, de la nature sauvage, tu te sens tout petit, tu deviens un autre ĂŞtre.

La ville n’apporte pas ça ?

La ville, c’est un terrain intellectuel, artistique, culturel. La nature, au contraire, a le don de me questionner, et de me faire douter, elle est une Ă©nigme, une interrogation mĂ©taphysique.

A qui s’adresse ton travail ?

La thĂ©orie de la communication veut que pour toute action il y ait un Ă©metteur et un rĂ©cepteur. Un artiste ne produit jamais pour lui. L’œuvre dans la rue est pour tous, et lĂ , pour le coup, elle devient politique. Mais il y a un « mais », c’est le regard culturel du passant qui lui fait dĂ©couvrir ou non les œuvres, son Ă©ducation et sa curiositĂ© vont l’amener ou pas, Ă regarder la ville.

J’ai plus l’impression que la rue est un tremplin mĂ©diatique pour les d’artistes.

Ah non ! la rue c’est tout le contraire. Dans les annĂ©es 1980 c’Ă©tait pour se faire une notoriĂ©tĂ© et on l’a eue. A l’Ă©poque il y avait trois chaĂ®nes de tĂ©lĂ©vision et je crois qu’avec les Ripoulin, Blek, Mesnager, Banlieue Banlieue on a dĂ» faire le journal de 20h dix fois chacun de 1984 Ă 1988. Cela devenait absurde, c’Ă©tait ĂŞtre connu pour ĂŞtre connu, tu ne savais plus pourquoi tu voulais l’ĂŞtre. Alors qu’on s’appelait Banlieue Banlieue, et que notre terrain c’Ă©tait la banlieue, on se retrouvait entre Tokyo et New York. Intervenir sur la ville d’une façon discrète c’Ă©tait justement redevenir humble, s’effacer derrière l’œuvre. L’art est avant tout une dĂ©marche intime et personnelle.

J’ai l’impression que l’art qui descend dans la rue Ă l’idĂ©e de remonter vite en galerie.

La rue doit accueillir des travaux spĂ©cifiques. La ville est un support au mĂŞme titre qu’une toile. Par contre, si je dĂ©cide de faire un travail en atelier alors mon intervention sera diffĂ©rente. MalgrĂ© tout, mes premières propositions urbaines sont nĂ©es d’un travail typographique commencĂ© dans mon atelier, c’est Ă partir de ce canevas que j’ai entrepris des actions dans la rue. C’Ă©tait beaucoup plus drĂ´le que de rester dans mon atelier, parcourir le monde Ă©tait beaucoup plus intĂ©ressant, beaucoup plus excitant

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram