Né en 1945 sur les ruines de l’Allemagne nazie, Anselm Kiefer n’a eu de cesse, depuis ses premières œuvres exposées à la fin des années 1960, de sonder la mémoire et l’histoire de son pays. Auprès de Georg Baselitz, Markus Lüpertz, Sigmar Polke ou Gerhard Richter, il incarne le renouveau de la peinture allemande d’après-guerre, loin des canons de l’expressionnisme, du land art ou des abstractions en vogue à cette époque. On rappelle aussi qu’au lendemain de sa naissance, la maison des voisins de sa famille fut anéantie sous les bombardements de la Royal Air Force, et qu’enfant, Anselm Kiefer construisait sans cesse des maquettes de bâtiment et de maison, comme s’il était déjà habité par cette dialectique de la destruction et de la création, flagrante dans toute sa peinture.

Diplômé de l’Académie des Beaux-arts de Karlsruhe, Anselm Kiefer réalise des performances pour le moins radicales à la fin de ses études. Il se photographie dans des paysages suisses, français ou italiens, en train d’exécuter le salut hitlérien. Considérée comme une provocation (le geste est désormais interdit en Allemagne), la posture de l’artiste souligne plutôt la nécessité pour les jeunes générations de reconnaître le passé de leur pays, et d’assumer la responsabilité des crimes dont se sont rendus coupables leurs aînés. Symboliquement, Anselm Kiefer revêt donc la veste militaire de son père, engagé dans la Wehrmacht pendant la Seconde Guerre, et endosse le fardeau d’un passé sombre que le pays, dans les années 1960, voudrait oblitérer.

Le titre qu’il prête à cette série, Symbole héroïque, révèle la dérision et le sens de la satire propres à l’artiste, dont les toiles représentent des paysages calcinés. Au-delà de l’anéantissement physique de l’Allemagne, ces terres brûlées symbolisent l’état moral du pays, et la tabula rasa qui s’opère dans l’histoire allemande. «Notre héritage n’est précédé d’aucun testament», se plait à répéter la philosophe Hannah Arendt, citant un vers des Feuillets d’Hypnos de René Char. Tel pourrait être l’adage qui résumerait également la hantise du peintre allemand: Comment prendre en charge un passé coupable et sanglant que la patrie préfèrerait passer sous silence?

L’œuvre d’Anselm Kiefer se déploie ainsi au cœur des ténèbres, et acquiert à juste titre une réputation austère. La terre y est toujours boueuse, dégoulinante, battue par les pluies, ou dévastée, lacérée, toute gorgée de sang. Les bois et les forêts, lieux symboliques de l’édification de l’identité allemande à travers la bataille de Teutobourg, remportée en l’an 9 contre les Romains, paraissent toujours inquiétants, étrangement lugubres, hantés par quelques figures héroïques de la culture allemande. Anselm Kiefer rappelle en effet que le nazisme s’est emparé de mythes et de personnages légendaires, tels Parsifal ou Siegfried dans les opéras de Richard Wagner, qui avaient déjà servi au cours du XIXe siècle à consolider le sentiment d’appartenance nationale allemand.

Au milieu de la forêt surgissent les traits spectraux de Kant, Fichte, Hölderlin, Rilke ou Zweig, représentants de l’Aufklärung, du romantisme ou d’une littérature éclairée. Mais des figures plus ambiguës, à l’instar du compositeur de Bayreuth, ou du philosophe Martin Heidegger publiquement engagé auprès d’Hitler, rôdent également. Parmi eux, se faufile un serpent, incarnation de Satan. Des flammes dansent et brillent: s’agit-il d’un feu purificateur ou des enfers? Des sentiers sinueux se tracent au milieu des arbres, et montrent qu’Anselm Kiefer considère la peinture comme une voie de recherche et de réflexion sur son identité ou son pays. Une palette ailée flotte dans une toile et semble indiquer que l’art peut offrir une rédemption, voire une résurrection à l’humanité, malgré ses crimes.

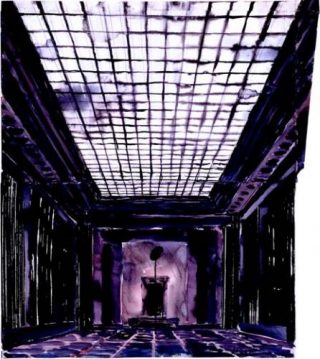

Si le IIIe Reich a dévoyé l’identité culturelle et artistique du pays, le régime fasciste a aussi tenté de bouleverser le visage du pays et de sa capitale, avec l’édification de colossaux bâtiments néo-classiques conçus par Albert Speer, architecte attitré du Führer, qui furent détruits par les bombardements de 1945. La poétique de la ruine d’Anselm Kiefer s’empare à son tour de ces lieux décrépits où gisent des colonnes semblables à celles des temples grecs. Les perspectives tracées par le peintre sont vertigineuses, les dimensions des toiles impressionnantes.

Mais l’exposition ne se cantonne pas aux tableaux d’Anselm Kiefer. Elle fait la part belle à de majestueuses vitrines abritant des matières végétales (plantes, pierres, terre craquelée, branches, asperges…), des minéraux, et des objets de science (tubes et becs de chimiste) ou d’artisanat (enclume, marteau, échelle, forge…). L’ensemble est saisissant et constitue un cabinet de curiosités, à la manière de Breton et des surréalistes. Ces vitrines s’inspirent aussi de Joseph Beuys, et témoignent de l’intérêt d’Anselm Kiefer pour l’âge industriel, avec toutes les pièces de mécanique rouillées et désintégrées qu’il aura collectées dans son Arsenal, sorte de lieu de stockage et d’atelier de l’artiste (on pense notamment à une superbe machine à écrire toute disloquée). Le commissaire de l’exposition, Jean-Michel Bouhours, parle très justement d’une «poétique de l’épave et de la fragmentation» à ce sujet. Le plomb y occupe une place de choix et rappelle la fascination d’Anselm Kiefer pour l’alchimie, qui fait d’ailleurs de cet élément son matériau de prédilection.

Car l’œuvre du peintre est teintée d’un grand mysticisme. Il puise dans la kabbale et dans le mythe de Lilith, première femme d’Adam, et figure maléfique, meurtrière. Il esquisse l’échelle de Jacob, présente dans la culture yiddish. Il rejoue le mythe égyptien d’Osiris et de son corps disloqué, au pied d’une gigantesque pyramide représentée en contre-plongée. Il peint même un autoportrait où son corps allongé au milieu des tournesols, face au cosmos, s’inspire d’une pose du yoga. Les références sont souvent difficiles à décrypter, leur sens demeure opaque, ésotérique, et semble dessiner une constellation d’interprétations possibles.

Anselm Kiefer se nourrit également de poésie, et plus particulièrement des vers de Paul Celan et d’Ingeborg Bachmann, à qui il dédie respectivement Fleur de cendre et Le sable des urnes. Prenant le contre-pied du philosophe Theodor Adorno, qui affirmait qu’aucune poésie ne serait possible après Auschwitz, Celan et Bachmann tentent d’insuffler un nouveau souffle à la langue allemande et ce, malgré le souvenir de la barbarie et des autodafés. Au milieu des grands espaces blancs, évidés et désertiques, désormais si caractéristiques de sa production, Anselm Kiefer effectue des collages dans ces deux toiles, et impressionne encore par la monumentalité de ses tableaux.

La section consacrée aux fleurs apporte un peu de couleurs, de panache et de légèreté à l’ensemble de la carrière du peintre. Sur les traces de Van Gogh, Anselm Kiefer effectue un clin d’œil aux Voyelles de Rimbaud, dont la palette pétillante contraste avec le spleen bileux et noirâtre d’un Baudelaire. L’exposition s’achève avec une grandiose installation, Pour Madame de Staël: de l’Allemagne, qui dessine encore un grand paysage boisé où poussent d’étranges champignons, dont les silhouettes font écho aux paradis artificiels romantiques.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram