Propos recueillis par Audrey Norcia

Audrey Norcia : Pouvez-vous me parler de votre formation ?

Anne Poirier : Evidemment nous avons quand mûˆme une formation diffûˋrente Patrick et moi. Moi j’ai une formation classique, d’ûˋtudes classiques, latin/grec. J’adorais ûÏa d’ailleurs, et cela m‘a ûˋtûˋ extrûˆmement utile dans mon travail. Je suis nûˋe û Marseille, et j’ai toujours ûˋtûˋ sensible û notre hûˋritage mûˋditerranûˋen. Ensuite je suis allûˋe û Paris faire mes ûˋtudes, j’ai commencûˋ une licence d’histoire de l’art en facultûˋ, puis j’ai fait les Arts Dûˋco, parce qu’en rûˋalitûˋ je voulais ûˆtre artiste et pas historienne, et ûÏa depuis toujours ; mais cela a ûˋtûˋ un bagage supplûˋmentaire pour la rûˋflexion et dans mon travail. J’ai toujours considûˋrûˋ que notre hûˋritage culturel et notre mûˋmoire ûˋtaient extrûˆmement importants et enrichissants, et qu’on ne vivait pas uniquement dans le prûˋsent mais dans toutes les dimensions du temps, aussi bien le futur que le passûˋ, et le prûˋsent. Il fallait donc tenir compte de tout ûÏa.

Patrick Poirier : Moi c’est assez diffûˋrent. D’abord j’ai ûˋtûˋ ûˋlevûˋ en Bretagne, et j’ai perdu mon pû´re pendant les bombardements de la derniû´re guerre, ce qui a ûˋtûˋ quelque chose d’assez important parce que, tout petit, j’ai marchûˋ dans une ville en ruines, avec des images trû´s nettes. J’ai vûˋcu dans cette ville pendant dix-sept ans. Mon pû´re ûˋtait avocat, mais il ûˋcrivait aussi beaucoup. Il pratiquait aussi la peinture ; et c’est un lien trû´s important pour moi. Aprû´s sa disparition, je me suis appropriûˋ sa boûÛte de peinture, son chevalet, et, assez jeune, j’ai essayûˋ de faire des choses. Je n’avais qu’une idûˋe : ûˆtre artiste. En mûˆme temps, j’ûˋtais intûˋressûˋ par toutes les choses liûˋes û la mûˋmoire : û la campagne, û cette ûˋpoque, beaucoup de fermes ûˋtaient abandonnûˋes car leurs habitants ûˋtaient allûˋs travailler en ville, et tous les jours j’allais dans l’une de ces maisons. J’ûˋtais chez moi et en mûˆme temps j’observais les objets. Je suis venu û Paris, j’ai aussi fait les Arts Dûˋco, mais trû´s vite je suis parti en voyage, d’abord au Proche-Orient puis jusqu’en Inde, et tout cela en voiture, trû´s lentement, pendant quatre ou cinq ans de suite. Le fait de passer dans ces lieux, de voir d’autres civilisations, de passer de site archûˋologique en site archûˋologique, de ville en ville, de traverser les cultures, m’a fait voir soudain les liens et les fragilitûˋs. Et quand j’ai rencontrûˋ Anne nous avons pensûˋ que nous avions un peu des choses en commun sur cette idûˋe de mûˋmoire.

A.P. : Pendant la guerre tous les deux, nous avons beaucoup jouûˋ dans les ruines, nous nous rûˋapproprions les maisons puisque les campagnes ûˋtaient abandonnûˋes. Mais pour Patrick c’ûˋtait beaucoup plus tragique que pour moi, cela prenait une dimension toute autre. Malgrûˋ tout pour moi les ruines ûˋtaient une espû´ce de grand jeu ; et cet aspect, mûˆme s’il peut ûˆtre lu par la suite de maniû´re plus grave, m’a toujours accompagnûˋe dans ma vie, dans mon travail.

Pour resituer, on ûˋtait dans les annûˋes ‘60-‘70 ?

P.P. : Nous avions donc chacun û notre rencontre des envies de voyages : nous sommes partis ensemble. Nous avons fait nos ûˋtudes, nous nous intûˋressions û l’archûˋologie, au milieu de l’art contemporain et û ses mouvements, nous avions quelques informations, û l’ûˋpoque il n’y avait pas de journaux d’art, si ce n’est Art et des journaux anglais….Et nous nous intûˋressions autant au rock qu’û l’art !

Au dûˋbut nous avions des idûˋes accumulûˋes, et nous ne savions pas comment faire. Moi de mon cûÇtûˋ je faisais plus de peinture qu’autre chose, mais je trouvais que j’allais trop vite. Je pouvais faire un travail considûˋrable en une journûˋe.

A.P. : Tandis que moi je m’intûˋressais plus au volume, û l’espace. Et j’ûˋtais trû´s lente…Mais j’en abattais quand mûˆme !

Vous aviez deux rythmes, deux temps de travail, distincts et complûˋmentaires.

A.P. : Oui, et nous les avons toujours d’ailleurs.

L’enjeu de votre travail est donc la mûˋmoire et la fragilitûˋ des cultures, des ûˆtres…mais aussi l’idûˋe de transmission que renferme cette fragilitûˋ.

P.P. : On ûˋtait une gûˋnûˋration d’artistes, de personnalitûˋs individuelles. Personne ne travaillait ensemble, hormis dans la musique. Nous nous sommes dit que cela ûˋtait absurde et qu’il ûˋtait plus intûˋressant de voir si nous pouvions travailler û plusieurs. C’est û ce moment-lû que nous avons commencûˋ û mettre ensemble, û construire quelque chose ; c’ûˋtait un peu ûˋvanescent, tout en remarquant que nous avions les mûˆmes idûˋes, que nous voyions les mûˆmes choses. Anne ûˋtait trû´s intûˋressûˋe par l’histoire.

A.P. : Non pas l’histoire, mais par l’histoire des civilisations. L’histoire des ûˋvûˋnements ne m’intûˋresse absolument pas, l’histoire des civilisations oui, dans la mesure oû¿ c’est une trace qui tûˋmoigne d’une vie antûˋrieure, et pas du tout de formes. Les traces des civilisations nous disent que quelque chose a ûˋtûˋ avant nous, qu’il y a transmission. Les ruines paradoxalement peuvent marquer une pensûˋe dûˋsespûˋrûˋe qui dit que les civilisations sont fragiles mais, sous un autre aspect, elles disent qu’il y a continuitûˋ. C’est cela qui m’intûˋresse dans la ruine, et dans l’histoire : ce qui se perpûˋtue, ce qui se transmet.

C’est la guerre qui a constituûˋ comme trauma la nûˋcessitûˋ de crûˋer, d’exprimer…

P.P. : Moi j’ûˋtais finalement plus sensible û une contemporanûˋitûˋ des choses ; parce que, depuis notre naissance, il n’y avait que la guerre dans les journaux , une suite d’ûˋvûˋnements tragiques l’Indochine, l’Algûˋrie…une continuitûˋ, une menace que j’avais sentie enfant en perdant mon pû´re du jour au lendemain…J’ûˋtais trû´s proche de ûÏa. Et aprû´s avoir fait ces voyages sur la route de la naissance des civilisations en quelque sorte (Turquie, Syrie, Irak, Iran, Afghanistan, Pakistan, Inde, Nûˋpal) j’ai acquis des connaissances sur l’archûˋologie, et surtout une meilleure apprûˋhension et une comprûˋhension du monde.

Aujourd’hui des images hyperrûˋalistes de la guerre et de toutes les horreurs et violences possibles nous entourent, comment avez-vous choisi en dûˋmarrant votre carriû´re de parler de la guerre sans jamais en montrer des images directes, ûˋvidentes ? Car il faut bien dire que cela ûˋtait encore tabou.

P.P. : En nous intûˋressant de trû´s prû´s aux sciences humaines, et en alliant l’art û l’archûˋologie, û travers la ruine notamment. Il s’agissait de rendre l’expûˋrience de la guerre, la fragilitûˋ d’une maniû´re mûˋtaphorique.

A.P. : L’avant-garde officielle disons, ûˋtait vraiment thûˋorique, une rûˋflexion de l’art sur lui-mûˆme, et cela ne nous intûˋressait pas. Ce qui nous intûˋressait ûˋtait le monde qui nous entourait. L’art n’ûˋtait pas, n’est pas coupûˋ du monde.

P.P. : Les mouvements artistiques ûˋtaient le Pop Art, le conceptuel, et en France c’ûˋtait Support-Surface : et nous ne voulions pas d’un style.

A.P. : On voulait s’autoriser tous les mûˋdiums, tous les moyens d’expression.

Et pourtant, votre travail, on le reconnaûÛt…û cause de ce fil conducteur qui guide d’une œuvre û l’autre

A.P./P.P. : Ah ûÏa, oui… Et on le ressent certainement…

Quelles techniques avez-vous donc dûˋveloppûˋes autour de cette mûˋtaphore ?

P.P. : Nous avons rûˋalisûˋ des choses trû´s diffûˋrentes : il y avait les livres-herbiers(que nous avons d’ailleurs poursuivis avec des variations comme avec On the Extreme Fragility, 2004 ; Memory, 1998 ; Strange Psychic Power, 1998), les empreintes, les relevûˋs des plans de villes, les carnets, (il y avait donc tout un travail topographique), la photographie aussi intervenait largement comme tûˋmoin documentant notre travail, et puis les maquettes bien sû£r, qui ûˋtaient encore une autre dimension…Et puis il y a ûˋgalement de nombreuses installations. La premiû´re a eu lieu û Osaka au Japon ; certaines ont ûˋtûˋ rûˋalisûˋes en France : en 1977 le Centre Pompidou accueillait la grande exposition de la Domus Aurea, et en 1983 nous ûˋtions montrûˋs û la Salpûˆtriû´re dans le cadre du festival d’automne, puis en 1994, il y a eu Ex-Voto û Caen (pour commûˋmorer l’anniversaire du Dûˋbarquement), û Colmar aussi nous avons rûˋalisûˋ Casa memoria. Mais surtout nos travaux ont ûˋtûˋ montrûˋs en Europe (Italie, Belgique, Allemagne, Espagne) et aussi aux Etats-Unis (û Los Angeles par exemple avec Ouranopolis, The Shadow of Gradiva), û la Havane rûˋcemment…

Peu de vos travaux finalement ont ûˋtûˋ montrûˋs en France. Mûˆme si, cette annûˋe, on pouvait voir û la Fiac, û la galerie Sfeir-Semler, une sûˋrie ancienne de ces empreintes, datûˋe de 1969, qui traduisent plastiquement la fragilitûˋ.

P.P. : Oui, c’est une illustration sensible, nous les prûˋlevions aussi bien sur les statues que sur des murs de maison… : pour faire ressortir, exprimer cette fragilitûˋ, montrer ce qui est soumis û la destruction, ce qui est vulnûˋrable. C’est une technique rudimentaire, faite de papier japon, d’eau et de soleil, et cela se dûˋtachait vraiment comme une seconde peau. Vous obtenez un objet absolument fragile (il suffit de le toucher ou de le pincer trop fort pour le dûˋtruire). Quand nous avons fait cette sûˋrie des hermû´s en 69-70, nous avons mis ces empreintes fragiles dans des boites pour les protûˋger : nous aurions pu prendre du plexiglas, mais nous avons choisi de mettre du verre car l’idûˋe ûˋtait que si jamais le verre cassait toute l’œuvre disparaissait.

A.P. : Il fallait montrer que cela peut se dûˋtruire.

Alors que vous aviez 26-27 ans, et que vous veniez tout juste d’ûˆtre nommûˋs rûˋsidents de la Villa Mûˋdicis û Rome, vous ûˆtes partis au Japon pour participer au pavillon franûÏais de l’exposition internationale d’Osaka ; vous avez dûˋcidûˋ ensuite de rentrer doucement û Rome pour dûˋcouvrir l’Asie. Sur votre parcours : HongKong, Bangkok, et le Cambodge (notamment Angkor oû¿ vous avez travaillûˋ), en pleine guerre du Vietnam. Vous avez quittûˋ le Cambodge, la guerre s’est dûˋclarûˋe tout de suite aprû´s : vous ûˋtiez une seconde fois en alerte, la prise de conscience ûˋtait forte. Alors se sont dessinûˋs l’orientation et le message de votre travail : la fragilitûˋ d’une civilisation, la facultûˋ de basculer si rapidement…du jour au lendemain. Mais c’est û Rome, et particuliû´rement sur le site d’Ostia, que cela a pris forme. La rûˋsonance de ces lieux ûˋtait forte, et certaines de vos maquettes en sont particuliû´rement imprûˋgnûˋes (je pense û ces ô¨maquettes mentalesô£ que sont la Domus Aurea, Mnemosyne …) : histoire d’une civilisation mûˋditerranûˋenne, mais surtout la reprûˋsentation mûˋtaphorique de la mûˋmoire, de la psychûˋ et tous les ûˋchos freudiens que cela implique…Pouvez-vous revenir sur ce point ?

A.P. : Nous habitions Rome, et les vestiges qui nous entouraient ûˋtaient l’image la plus simple d’exprimer la fragilitûˋ ressentie û travers les guerres, et les diffûˋrentes ruines que nous avions traversûˋes, antiques comme contemporaines. De plus, je m’intûˋressais ûˋnormûˋment û la psychanalyse, et c’est dans Freud que l’on retrouve l’idûˋe de mûˋmoire par strates : Rome ûˋtant ainsi la mûˋtaphore de la mûˋmoire. Mais pour nous Rome n’ûˋtait pas que cette mûˋtaphore, c’ûˋtait aussi l’illustration de la violence de l’histoire, de sa fragilitûˋ, et de la pûˋrennitûˋ et de la transmission. C’est pour cette raison que nous avons utilisûˋ les formes environnantes, qui ûˋtaient des formes antiques, bien sû£r, mais il ne s’agissait pas d’une admiration stylistique et formelle pour l’Antiquitûˋ, comme tout le monde l’a cru.

P.P. : Ostia quant û elle est aux prûˋmices de notre oeuvre…nous y avons travaillûˋ des mois. C’ûˋtait un modû´le de ville. û peine arrivûˋs û Rome nous sommes allûˋs visiter Ostia. Tout d’un coup, moi, j’ai senti ce que je n’avais ressenti jusque-lû , ce que j’avais vu dans la ville de Nantes juste aprû´s la guerre, et me suis dit ô¨ c’est ûÏa, c’est lû ô£. Il y a eu un dûˋclic : nous allions travailler lû -dessus, sur la ville en ruine.

A.P. : Nous avons ûˋprouvûˋ le besoin de construire, de recrûˋer un paysage intûˋriorisûˋ û force de marches, de travail sur place, le restituer : la maquette s’est imposûˋe comme reprûˋsentation tridimensionnelle. Nous avons commencûˋ û construire sur un coin de table, un petit bout d’Ostia antica. Ce qui m’intûˋressait aussi c’ûˋtait de dûˋcouvrir le cûÇtûˋ architectural, comment les choses s’organisaient entre elles, comment on construisait un thûˋûÂtre, un temple, pourquoi tant de colonnes, etc…Ce n’ûˋtait pas non plus dans un souci pratique de l’architecture mais plutûÇt pour imaginer comment la vie s’organisait dans cette ville.

Comme une vie organique, comme un corps ?

A.P. : Voilû , comme un corps qui prend vie et fonctionne. Ostia ûˋtait un archûˋtype de ville en ruine, un archûˋtype de ville. C’ûˋtait un truc mental. Nous ûˋtions arrivûˋs û crûˋer vûˋritablement un archûˋtype. A partir d’Ostia nous nous sommes intûˋressûˋs û la ville comme cerveau. C’ûˋtait dûˋjû un pressentiment de la circulation, des lieux, des fonctions…un rûˋseau de communications organiques et mentales, car cela n’est pas uniquement mûˋcanique mais c’est complû´tement mental. Et nous avons repris cette idûˋe trû´s rûˋguliû´rement, dans toutes nos maquettes.

Ostia antica, l’une de vos premiû´res oeuvres, a ûˋtûˋ montrûˋe en Allemagne dans les annûˋes 70, comment a-t-elle ûˋtûˋ rûˋceptionnûˋe ?

P.P. : Une fois Ostia terminûˋe, nous pouvions nous promener de nouveau mais en mûˋmoire. Et un jour, un musûˋe allemand -qu’un ami artiste intriguûˋ par tous nos trucs nous avait prûˋsentûˋ- nous a proposûˋ de montrer ces piû´ces. Il s’agissait du musûˋe d’Aix-la-Chapelle.

A.P. : Il y avait 360 morceaux û rassembler,…

P.P. : …cela faisait 12 x 6 m. Nous avons donc montrûˋ ce travail en 72-73, û Aix-la-Chapelle, et ûÏa a ûˋtûˋ un dûˋclic ; nous avons reûÏu des lettres de metteurs en scû´ne, d’Heiner Mû¥ller, de gens comme ûÏa…Mû¥ller, lui, û l’ûˋpoque, qui ûˋtait û l’Est, comprenait vraiment bien cette idûˋe de ruine, de fragilitûˋ…Maintenant je rûˋalise beaucoup plus, je ne comprenais pas û cette ûˋpoque-lû …mais en fait, la guerre ûˋtait trû´s proche de nous, quand nous avons commencûˋ û travailler et û montrer nos travaux c’ûˋtait en 70, on avait 25 ans. On regarde en arriû´re, et c’est court comme pûˋriode. Quand vous imaginez que des amis allemands savaient û peine ce qui s’ûˋtait passûˋ en Allemagne. Alors lorsque nous avons montrûˋ nos paysages de ruines en Allemagne, il y a eu une rûˋaction : eux aussi, comme en France, ont essayûˋ de transcrire ûÏa immûˋdiatement en romanitûˋ, ou en archûˋologie romaine ou antique.

Des formules, des ûˋtiquettes inexactes et malheureusement consensuelles.

P.P. : Oui, car montrer des ruines aussi vite et aussi vives …Nous avons habitûˋ Berlin dans les annûˋes 70, et c’ûˋtait une ville en ruine, coupûˋe en deux Est-Ouest. C’ûˋtait donc quelque chose qui dûˋrangeait. Et ûÏa a beaucoup jouûˋ, dans la comprûˋhension de notre travail vis-û -vis du regard des gens. Pourquoi essayaient-ils toujours de ranger ûÏa dans la nostalgie ? Justement parce que c’ûˋtait un sujet dûˋrangeant. Mais nous, nous avons toujours parlûˋ de la guerre, moi j’y ai perdu mon pû´re, c’est donc logique.

Justement, arrûˆtons-nous sur cette question de nostalgie, et profitons-en pour rûˋtablir le sens profond de votre travail qui a ûˋtûˋ, et est toujours, mal compris par le public et certains spûˋcialistes.

P.P. : En ce qui concerne la nostalgie, beaucoup de gens ont vu dans notre travail la romanitûˋ, la nostalgie du passûˋ…

A.P. : Nous voudrions en effet enlever cette idûˋe qui nous agace. De toute faûÏon, je trouve ûÏa aussi un peu ridicule cette espû´ce de phobie de la nostalgie. C’est un sentiment qui existe au mûˆme titre que les autres. Qu’est-ce que la nostalgie ? Ce n’est pas forcûˋment une nostalgie sur le plan des valeurs, c’est un sentiment la nostalgie. ûtre nostalgique cela ne veut pas dire qu’on regrette les valeurs d’une ûˋpoque. Cela peut ûˆtre la nostalgie d’un visage qui s’est transformûˋ, ou autre chose. Cela fait partie des sentiments humains. Ce n’est pas criminel la nostalgie…On dirait pourtant que c’est un crime.

P.P. : Non, mais justement, c’est politique. Tout d’un coup il n’y a pas de nostalgie sans cette espû´ce de recul du regard sur le passûˋ.

A.P. : C’est parce que c’est notre ûˋpoque qui veut conditionner les gens û ne vivre que dans le prûˋsent, que dans l’immûˋdiat, que dans la rentabilitûˋ.

La nostalgie, comme un retour, permet aussi une rûˋflexion positive qui permet d’aller de l’avant.

P.P. : Oui, d’aller de l’avant ! C’est-û -dire qu’û un moment nous pensions que nous ûˋtions des tûˋmoins qui se retournaient et voyaient derriû´re eux, mais qui voyaient aussi devant eux. C’est toujours avec l’idûˋe de faire quelque chose de nouveau.

A.P. : Moi je ne vois pas ces sûˋparations que l’on fait dans le temps. Pour moi le temps est une continuitûˋ. On peut, grûÂce û la mûˋmoire, se promener en avant, en arriû´re, et au milieu…Pourquoi on s’interdirait de voyager dans le temps ? Moi je revendique un regard nostalgique : je suis aussi nostalgique du futur ! Il y a un tas de nos travaux qui regardent le futur : soit qui y voient un cauchemar soit qui y voient une utopie. Notre travail est peut-ûˆtre plus situûˋ vers le futur que vers le passûˋ.

Plusieurs maquettes illustrent ces orientations diffûˋrentes dans le temps, tantûÇt vers le passûˋ, tantûÇt vers le futur, tantûÇt des paysages antiques et oniriques, tantûÇt des visions cauchemardesques…Pouvez-vous nous parler de certaines d’entre elles, les plus ô¨ futuristes ô£, remontant aux annûˋes 90 jusqu’û aujourd’hui ?

PP- Oui, Surprise Party (1995), par exemple : c’est une maquette que nous avions trouvûˋe aux puces, une maquette d’immeubles de promoteurs…

A.P. : …genre HLM…

P.P. : …que nous avons cassûˋe, brû£lûˋe…cela donnait une ruine.

A.P. : C’ûˋtait un genre de guûˋrilla urbaine.

Assez d’actualitûˋ…

P.P. : La lumiû´re ûˋtait donnûˋe seulement par la projection d’un globe terrestre lumineux. Et nous avions mis deux petites lampes torches û faisceau laser, pour marquer un arrûˆt sur des points prûˋcis.

A.P. : Alors quand nous entendons dire que notre travail est esthûˋtique…et situûˋ vers le passûˋ…ûÏa m’ûˋtonne parce que quand on voit toutes les piû´ces que nous avons faites sur la guûˋrilla urbaine (comme Exotica, ou cette piû´ce-lû …) ûÏa me confond !

P.P. : Pour Mundus Subterraneus, qui est une installation dans la Ruhr, dans un container de gaz dûˋsaffectûˋ, nous avons fait un bassin de 40 mû´tres de diamû´tres…

A.P. : …nous avions construit des ûÛles sur lesquelles il y avait des ruines d’usines, des ruines contemporaines, du XXe siû´cle…

P.P. : …ruines de guerre, choses û la dûˋrive, etc…

A.P. : …et entre les ûÛles un petit train circulait, avec une petite locomotive rouge, avec un petit phare qui ûˋclairait le paysage.

C’ûˋtait la seule lueur ?

P.P. : Oui, c’est ûÏa, il y avait aussi des nûˋons rouges tout autour pour permettre de voir oû¿ l’on marchait…Vingt-quatre longues-vues ûˋtaient installûˋes ; quand on les tournait sur la gauche, ou sur la droite, cela dûˋclenchait un certain nombre de sons, et chaque pied de longue-vue avait cinq champs de sons. Les gens regardaient forcûˋment tous diffûˋremment û travers les vingt-quatre longues-vues,…de sorte que les sons n’ûˋtaient jamais les mûˆmes. Il y avait des chuchotements, des bruits trû´s durs, trû´s violents, des choses plus sourdes…Ce systû´me sonore faisait que jamais le son global ûˋtait identique.

A.P. : Nous avions travaillûˋ pour ce projet avec un groupe de musiciens rencontrûˋs û Los Angeles qui s’appelait Light Wave.

P.P. : Et par moment aussi, une espû´ce de fumûˋe se dûˋgageait, qui faisait comme un brouillard, une brume qui flottait sur l’eau.

A.P. : C’est l’une des plus belles expositions que nous ayons faites mais elle a ûˋtûˋ dûˋtruite car c’ûˋtait ûˋphûˋmû´re.

P.P. : C’ûˋtait ûˋnorme…il y avait trois semi-remorques pour la transporter…

Et Exotica que citait Anne ?

P.P. : Exotica est une ville que nous avons construite avec des objets de rûˋcupûˋration…

A.P. : …et c’est complû´tement sur la guûˋrilla urbaine, sur la pollution, le chaos urbain…D’ailleurs, Danger Zone, montrûˋ au Credac û Ivry, en 2001, en est un dûˋtail en quelque sorte. Avec 2235 ap JC : pas de doute nous sommes dans la fiction d’une archûˋologie du futur…

P.P. : Effectivement, c’est une espû´ce de fiction, rûˋalisûˋe en 2000, sur ce qu’on pourra trouver en 2235.

A.P. : Si un archûˋologue du futur se penche sur notre civilisation.

P.P. : On voit des immeubles modernes, des chemins de fer…

Avec Dream City vous avez accumulûˋ et apposûˋ diffûˋrentes maquettes de diffûˋrentes ûˋchelles rûˋcupûˋrûˋes chez des promoteurs immobiliers corûˋens, pour faire une ville improbable mais probablement futuriste, privûˋe de cohûˋrence urbanistique : une ville tentaculaire, infinie, dûˋsordonnûˋe. Vous en avez fait une trû´s grande installation prûˋsentûˋe pour la biennale de Busan en tirant profit de la situation spatiale interne du musûˋe qui l’accueillait.

A.P. : Le musûˋe avait plusieurs ûˋtages et il ûˋtait ûˋclairûˋ par deux ou trois puits de lumiû´re. Si bien que nous avons reliûˋ les deux ûˋtages, le rez-de-chaussûˋe au premier, en faisant cette boûÛte et les miroirs montaient jusqu’û l’ûˋtage supûˋrieur. Cela reflûˋtait donc la maquette dans tous les sens ; et si on montait, on voyait la ville d’en haut.

Tandis que la maquette pour la biennale de la Havane a au contraire quelque chose de trû´s lûˋger, de trû´s ûˋpurûˋ. Il s’agit en quelque sorte d’une construction ô¨ positiveô£, une proposition pour le futur…Pouvez-vous nous la dûˋcrire ?

P.P. : L’hiver dernier, û la biennale de la Havane, nous avons fait un ûˋnorme paysage de ville fictionnelle, toujours liûˋ û l’idûˋe de fragilitûˋ car quand nous sommes arrivûˋs sur place la premiû´re fois le jour d’un cyclone, tout avait ûˋtûˋ inondûˋ. Nous allions donc faire un travail û partir de ûÏa, nous ne savions pas comment. La ville est assez ruinûˋe, avec une architecture magnifique des annûˋes 50…nous avons ainsi pensûˋ qu’il y avait un truc û jouer, et nous avons inventûˋ une ville qui rûˋsisterait û la montûˋe des eaux (on parle pas mal de ce problû´me ûˋcologique actuellement), et qui rûˋsisterait au cyclone, au vent. Une ville sur pilotis. C’est un rûˋseau de canaux qui permet la circulation (soit souterraine soit par canaux) : l’eau peut monter un peu et les bûÂtiments sont circulaires, de sorte que le vent n’a pas de prise. Lû , de mûˆme, ce sont des espû´ces de pilotis et le vent passe au travers…

A.P. : C’est une ville de bulles de savon… !

P.P. : Cela donnait û la fin, 18 m de long sur 10 m de large, c’ûˋtait trû´s grand ; et pour faire le paysage, nous avons utilisûˋ du sucre de canne.

Oui, on dirait un paysage de sable blanc…

A.P. : Cela s’appelait ô¨ la planû´te blanche ô£.

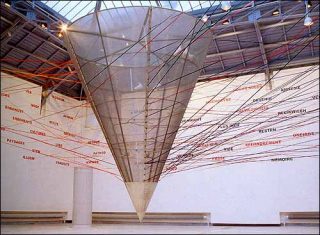

Vous avez rûˋalisûˋ en hommage û votre fils disparu une trû´s belle installation, L’Ame du voyageur endormi, comme un diptyque, composûˋ en Espagne, û la biennale de Valence, d’une projection de deux vidûˋos sur un bassin –chacune appartenant û vos deux visions d’un mûˆme parcours dans une ville espagnole-, et en Belgique, û Bruxelles, d’une voliû´re en forme de cûÇne, connectûˋe par des liens û des mots inscrits aux murs de l’espace d’exposition. La mûˋmoire est toujours en veille, prûˋsente dans votre travail, et sous des formes trû´s variûˋes, je pense notamment û vos derniû´res œuvres montûˋes en Italie cette annûˋe…Sparire nel silenzio et La Fabbrica della memoria.

P.P. : Pour la premiû´re, de grandes tentures blanches recouvrent tout l’espace (les murs, les fenûˆtres, etc.) sur lesquelles nous avons ûˋcrit Sparire nel silenzio (ô¨DisparaûÛtre dans le silenceô£)…

A.P. : …qui ûˋtait le titre d’un poû´me que notre fils avait ûˋcrit quand il ûˋtait plus jeune. Nous l’avons repris ici comme titre.

P.P. : Vous entrez dans une salle de 50 m de long et de 7 m de haut, voire plus û certains endroits. La salle est blanche de tous cûÇtûˋs, on ne voit aucune image. Entre chaque tenture, une ûˋchancrure qu’on peut ouvrir : on dûˋcouvre alors des sûˋries de photos, de diffûˋrentes ûˋpoques de notre travail, mais que nous avons choisies prûˋcisûˋment pour leur relation avec cette idûˋe de mûˋmoire, de fragilitûˋ…Et une seule photo, au fond, est montrûˋe, les tentures ûˋcartûˋes : c’est une photo que nous avions faite au Laos (parce que nous y avions fait un voyage en 1999, et nous n’ûˋtions jamais retournûˋs dans cette rûˋgion-lû depuis le voyage û Angkor). Le premier temple khmer, Vat Phu, avait ûˋtûˋ construit dans le Sud du Laos ; ensuite les Khmers ûˋtaient descendus jusqu’û Angkor, pour construire le site et s’y installer. Au mois de fûˋvrier, û la pleine lune, il y a un ûˋnorme pû´lerinage, oû¿ tous les gens des alentours mais aussi du Vietnam, de Birmanie, viennent…c’est gigantesque. Et c’est un site qui n’est pas fouillûˋ. Les bouddhas sont û mûˆme le sol, en sortent par endroits, et chaque pierre devient un autel, on y dûˋpose des encens, des fleurs…vous vous y promenez, c’est trû´s grand. Nous avions fait une sûˋrie de photos sur cet endroit, et sur celle-ci, tous les gens sont lû devant un bouddha cassûˋ, absolument figûˋs comme des sculptures, des statues. C’est la seule photo visible, vraiment ouverte.

A.P. : Pour La Fabbrica della memoria, nous avons rûˋalisûˋ une construction dans un parc : il s’agit d’une petite chambre de mûˋmoire, trû´s petite, et û ciel ouvert, en pierre, au bord d’un lac.

P.P. : Il est difficile d’y pûˋnûˋtrer, et c’est exprû´s. Il faut s’y faufiler.

A.P. : Une fois û l’intûˋrieur, vous pouvez vous asseoir û une table, qui est une espû´ce de table d’orientation de la mûˋmoire, avec un graphique d’orientation oû¿ sont reprûˋsentûˋs tous les secteurs de la mûˋmoire, de la psychûˋ que nous avons inventûˋs ; et sur les murs des mots sont gravûˋs, des sentiments, etc. Avec toujours cette idûˋe d’organisation…

P.P. : Les lignes relient aux points des murs oû¿ sont ûˋcrits ces mots.

A.P. : Sur le mûˆme principe nous avons fait en France, û Colmar, La Casa Memoria : nous pouvions pûˋnûˋtrer û l’intûˋrieur, toujours sur le plan de l’ellipse. Au rez-de-chaussûˋe, il y avait des salles avec deux vidûˋos projetûˋes qui ûˋtaient ûˋgalement visibles de l’extûˋrieur. C’ûˋtait l’espace du rûˆve et de l’inconscient ; et il y avait un escalier au centre qui menait en haut, cela faisait 9 x 7 m : c’ûˋtait une bibliothû´que vide (il y avait toutes les ûˋtagû´res, sans les livres, mais ordonnûˋes par titres de sujets extrûˆmement complexes). L’orientation s’y faisait chromatiquement. Depuis le plafond, des traits de couleurs reliaient les diffûˋrents titres des ûˋtagû´res.

Cela vous poursuit depuis la ô¨ Bibliothû´que noire ô£ de la Domus Aurea …comme un leitmotiv ?

A.P. : Oui, c’est toujours quelque chose qui revient ; avec Ouranopolis c’est dûˋjû la mûˆme chose. Il y a chez nous alternance de la ruine et de l’utopie. Des moments oû¿ la ruine domine, et d’autres oû¿ c’est le rûˆve.

P.P. : Il y a toujours ce lien qui nous suit.

English translation : Laura Hunt

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram