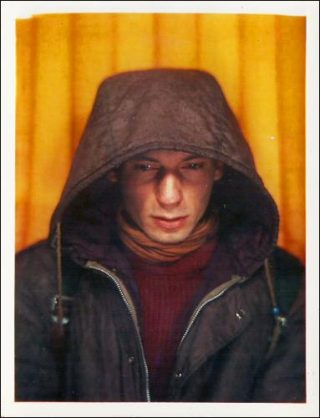

Julie Aminthe. A l’âge de 26 ans, vous avez entrepris une psychanalyse. Et pendant 30 mois, de février 1979 à juillet 1981, vous vous êtes pris en photographie dans une cabine de photomaton à la suite de chaque séance. D’où vous est venue cette idée? Et pourquoi en avez-vous ressenti la nécessité?

Alain Baczynsky. Je n’ai pas pensé ce projet en amont. J’ai commencé mon analyse et, dès la deuxième séance, j’ai voulu en garder des traces. Beaucoup de gens, au cours d’une psychanalyse, prennent des notes. Un tel exercice demande de la discipline, et je ne m’en croyais pas capable sur le long terme. En prenant le métro à la station Jussieu, j’ai vu une cabine de photomaton et l’idée m’est venue, soudainement: me prendre en photo après chaque séance et inscrire au dos ce qui me vient à l’esprit, tout en précisant la date, à chaque fois. La démarche était donc spontanée, vraiment.

A l’époque, connaissiez-vous l’intérêt suscité par le photomaton depuis sa création en 1928. Notamment chez les surréalistes?

Alain Baczynsky. Ayant étudié l’art, j’avais effectivement connaissance de cet attrait. Mais cela ne m’intéressait pas beaucoup. Les surréalistes utilisaient le photomaton comme une sorte de «défouloir» amusant. Mais aucun véritable mouvement artistique n’est apparu alors. En réalité, quand j’ai commencé mon expérience autour du photomaton, en 1979, personne ne s’y intéressait encore – artistiquement parlant je veux dire.

Quand avez-vous pris conscience de la valeur créative de vos autoportraits? Immédiatement, ou seulement après le temps du recul?

Alain Baczynsky. Dès le début, j’ai eu envie de faire quelque chose qui n’avait jamais été fait avant. Je n’étais évidemment pas certain de la nouveauté de ma démarche, Internet n’existant pas à l’époque. Mais déjà je me disais qu’on pourrait peut-être en faire un livre. Après quelques séances, cette ambition s’est néanmoins évaporée. J’étais en quelque sorte pris par l’expérience que je vivais. C’est devenu une nécessité, qui m’a fait «redescendre sur terre», et à laquelle je ne pouvais plus échapper.

En mettant ainsi en scène votre image, s’agissait-il pour vous de palier aux insuffisances du langage parlé?

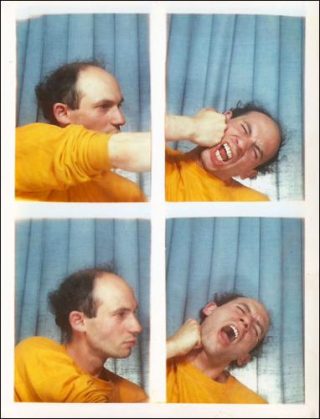

Alain Baczynsky. Je pense que c’est lié, oui. Les autoportraits prolongeaient parfois la séance. D’autres fois ils la remplaçaient, ou, à l’inverse, en étaient le pur reflet. Dit autrement, les autoportraits répondaient à différents motifs, toujours inscrits dans l’immédiateté de l’instant. Je ne savais jamais à l’avance ce qui allait se passer dans la cabine du photomaton, situé à trois minutes à peine du cabinet de mon psychanalyste. Je n’avais pas le temps de souffler, les autoportraits étaient toujours pris sur le vif.

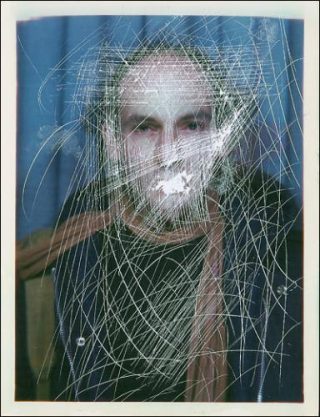

Mais je pensais, c’est vrai, que les images pouvaient dire des choses autres – des choses que le langage n’était pas en mesure d’exprimer – bien que la parole ait pris de plus en plus de place au cours de ce travail autour du photomaton de Jussieu. L’image est en effet devenue de moins en moins présente, jusqu’à ce que je disparaisse complètement. Mais sur le coup, je n’avais pas encore conscience de ce processus, tellement j’étais immergé dedans.

Sur le dos d’une image datant du 5 novembre 1980, vous écrivez: «Le cours irrégulier que j’impulse à l’analyse, mes absences soudaines dues à un travail, est-ce une arme nouvelle pour prendre le contrôle de l’analyse, pour l’empêcher de se développer, un garde-fou me permettant de sauver les apparences»? Outre vos absences répétées aux séances de psychanalyse, vous prendre en photo était-il également un moyen de «sauver les apparences» – comme vous dites, ou du moins d’essayer?

Alain Baczynsky. Je ne sais pas. C’est une question qui restera sans réponse, comme bien d’autres. Mon expérience autour du photomaton remonte à très loin, il est donc difficile de se rappeler de ce qui m’animait alors. De plus, à l’époque, rien n’était planifié. Ma démarche, je le répète, était vraiment spontanée. Beaucoup de choses m’échappaient, et m’échappent encore, même avec plus de 30 ans de recul. D’autant qu’une fois la photo prise, je la glissais dans mon sac et elle rejoignait toutes les autres, sans que je revienne jamais dessus. Ces autoportraits, une fois réalisés, je ne les regardais plus, je les oubliais. Pour moi, le travail était terminé. Ils sont restés des décennies dans un vieux sac plastique Fnac, rangé dans un placard loin des regards.

Comment ces photos sont-elles sorties de l’ombre?

Alain Baczynsky. Durant mon analyse, j’ai parlé à certains de mes proches de la démarche artistique que j’entreprenais en parallèle. Je leur ai sans doute montré quelques photos – je ne me souviens plus bien. Toujours est-il que ce travail a fortement marqué une de mes amies, qui en a parlé des années plus tard à son mari, lequel en a parlé à une de ses connaissances, laquelle a fini par en parler, lors d’une bouffe entre copains, à Clément Chéroux, conservateur pour la photographie au Centre Pompidou. Ce dernier avait en effet envie d’organiser, un jour, une exposition sur les photomatons. On lui a alors donné mes coordonnées – il y a de cela 5-6 ans – et, en 2010, alors que l’exposition était en préparation, il m’a écrit un mail. Une semaine après, j’étais par hasard – moi qui vis à Jérusalem – à Paris. Nous nous sommes rencontrés, je lui ai montré mes autoportraits – rangés dans une petite boîte en carton afin de faire un peu sérieux, et il m’a demandé de participer à l’exposition («Derrière le rideau, l’esthétique du photomaton», 7 fév.- 20 mai 2012, musée de l’Elysée, Lausanne). Tout est allé très vite, donc. Au point qu’il m’a ensuite proposé d’en faire un livre, afin de laisser une trace plus durable et plus complète de mon travail autour du photomaton.

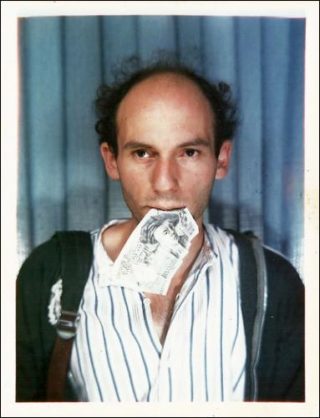

98 autoportraits ont effectivement été publiés recto-verso dans l’ouvrage Regardez, il va peut-être se passer quelque chose…, sachant qu’ils en existent en tout 242. Et chacun d’entre eux révèle, par l’image comme par l’écrit, une partie très intime de vous-même. Vous parlez notamment de vos angoisses, de votre rapport complexe avec votre mère, de votre identité juive etc. Exposer les moindres recoins de son intériorité lors d’une exposition, puis dans un livre, est une délicate épreuve à surmonter, j’imagine?

Alain Baczynsky. Je me suis demandé s’il fallait que j’accepte ou que je refuse. Ceux qui n’ont jamais fait de psychanalyse doivent sûrement trouver mon travail très choquant. Par contre, ceux qui ont suivi ce genre d’itinéraire retrouvent des émotions, des questionnements qui ne leur sont pas étrangers. Un petit quelque chose d’universel traversent mes photomatons, notamment la question des parents. Combien d’entre nous ont eu une enfance merveilleuse? Ils se comptent peut-être sur les doigts d’une main.

Moi qui ne suis pas exhibitionniste dans l’âme, accepter de montrer ce travail a été néanmoins difficile. Je ne parviens d’ailleurs toujours pas à regarder certains autoportraits, bien que ce soit loin dans le temps. Je ne suis plus le même, sans conteste, mais cela me touche encore, en profondeur.

Après maintes réflexions, je me suis finalement dit que mon travail était montrable, même si certains ne comprendront pas pourquoi. Sophie Calle, dont la démarche artistique tourne toujours autour d’elle-même, rencontre les mêmes réticences. Travailler sur l’intime pose toujours question, c’est comme cela.

Peut-on parler d’une «chasse identitaire» – comme le suggère Horacio Amigorena dans l’essai qu’il vous consacre – pour tenter de définir votre expérience autour de la psychanalyse et du photomaton? Le 27 décembre 1979, vous écrivez vous-même: «L’inspecteur enquête toujours.»

Alain Baczynsky. Quand on rentre en psychanalyse, on est forcément à la chasse de soi-même. Tout psychanalysé cherche son identité. Ce qui particularise peut-être un peu ma démarche, c’est la quête de mon identité en tant que juif; quête visible sur les photomatons mais aussi dans mon travail artistique en général. Je me sens toujours aussi déchiré sur le sujet, qui est très lourd à porter. C’est pourquoi il accompagne, encore et toujours, chacune de mes créations.

La Shoah m’a profondément marqué, même si je ne l’ai pas vécu. C’est une sorte de trace indélébile que j’ai hérité de mes parents, un «démon» que j’ai voulu affronter en faisant, entre autres, une psychanalyse.

Aviez-vous informé votre analyste de l’expérience artistique à laquelle vous vous adonniez une fois sorti de son cabinet?

Alain Baczynsky. Oui. Dès le début. Ne pas lui dire aurait été une façon de faire échouer la psychanalyse. Il faut toujours raconter à son analyste ce que l’on traverse. Si on ne le fait pas, autant interrompre les séances, c’est perdu d’avance.

Avec mon psychanalyste, nous en avons donc parlé, tout de suite et souvent. Il s’agissait de découvrir les raisons pour lesquelles je tentais cette expérience: pour faire une œuvre d’art? Pour compléter ou compenser le travail analytique? Je me demandais fréquemment s’il fallait ou non que je poursuive l’aventure. Que je continue à être en face d’une machine muette après avoir été en face d’un homme muet….

Ces deux silences successifs sont-ils responsables de votre besoin d’en revenir à la parole écrite, griffonnée au verso des photomatons?

Alain Baczynsky. Peut-être bien. Mais, à présent, en relisant quelques unes de mes remarques, je suis effaré par leur bêtise. Heureusement, je trouve que certaines autres ne sont pas trop mal. Cela me console.

Il y en a notamment une dont vous pouvez, à mon avis, être fier. Elle date du 11 mars 1981. Vous écrivez alors: «Maman ce gros mot».

Alain Baczynsky. Ce n’est pas celle dont j’ai le plus honte, en effet.

Il vous arrivait également de noter des messages pour le moins énigmatiques. Sur le dos de l’autoportrait pris le 5 mars 1980, on peut lire: «Un cochon-tirelire rose dans une maison juive. Une mezouzah-pénis sur une porte de coffre-fort d’une maison juive et une fenêtre à barreaux et une prise électrique débranchée. Tout cela (+ l’église au bout de chemin) fait, compose une enveloppe et me fait sangloter et étouffer.». Pouvez-nous éclairer sur le sens de ces quelques phrases?

Alain Baczynsky. A la même époque, je faisais un travail graphique qu’on apparenterait aujourd’hui au Mail Art. A mes copains et à mes petites amies, je transmettais des lettres peintes, dessinées, raturées, coupées ou brûlées, et je jouais également avec les timbres et les enveloppes. Je faisais toujours une diapo de ce que j’envoyais afin d’en garder un souvenir, mais ce travail n’avait aucune prétention.

Au cours de mon analyse, j’ai parlé de certaines de ces lettres. L’une d’entre elles avait été dessinée à partir d’un timbre de Van Gogh représentant l’Eglise d’Auvers-sur-Oise. C’est celle dont je parle le 5 mars 1980. Elle alliait graphiquement plusieurs éléments appartenant soit au christianisme soit au judaïsme. Le cochon-tirelire était par exemple pour moi le symbole du «pas juif», tout en étant le représentant du psychanalyste – à qui je donnais mon argent après chaque séance.

Chaque élément de cette lettre avait donc une portée symbolique, sans que je m’en rende forcément compte en dessinant. C’est en évoquant cette lettre pendant mon analyse que j’en ai pris vraiment conscience. C’est pourquoi j’ai griffonné ce message derrière l’autoportrait du 5 mars 1980.

Des années plus tard, on m’a convaincu de retrouver les lettres que j’avais transmises à mes proches. J’ai rappelé mes petites amies d’antan, certaines avaient tout jeté malheureusement. J’ai quand même réussi à en récupérer un bon nombre. J’ai montré ce travail dans quelques expositions et, un jour, j’ai reçu un fax de Finlande. Comme avec Clément Chéroux et le Centre Pompidou, un commissaire m’a dit qu’il avait entendu parler de mon travail et qu’il souhaitait le présenter dans un grand musée à Helsinki. La surprise fut grande, vous vous en doutez, d’autant qu’en créant ces lettres, je ne faisais alors que m’amuser. Elles sont toutes drôles et gaies, alors que mes autoportraits sont plutôt… plombants.

En les regardant, on peut se dire que j’étais dans un sale état à cette période, ce qui n’est pas vrai. Après certaines séances, j’étais effectivement bouleversé. C’est important de pleurer pendant une analyse, cela veut dire qu’on lâche les vannes, et que le processus fonctionne. Mais sur d’autres photomatons, on voit bien que je m’amuse.

Il y en a une, qui date du 15 mai 1980, dans laquelle vous sentez un brin de muguet. Votre regard taquin vous trahit…

Alain Baczynsky. Ma vie ne se résumait heureusement pas aux séances de psychanalyse. Je venais d’arriver sur Paris et je menais alors une existence plutôt excitante. Je faisais ce que j’avais envie de faire et je m’éclatais.

Le 14 mai 1980, vous ne parlez absolument pas de vous. Vous évoquez seulement les émeutes qui ont lieu à Jussieu à ce moment-là. C’est la première fois que les événements du monde extérieur s’immiscent à ce point dans la cabine du photomaton.

Alain Baczynsky. Jussieu a explosé en mai 1980, je ne me rappelle plus pourquoi. Des cocktails Molotov étaient jetés, des bus brûlés et les CRS étaient partout. Certaines séances ont dû être annulées à cause des émeutes. Du gaz lacrymogène entrait par la fenêtre, on entendait des gens crier: «CRS SS!». Je me demandais alors ce que je faisais là, dans le cabinet de mon psychanalyste, à parler de mes «petits» problèmes personnels alors que dehors des gens se battaient. Cela a duré un certain temps – deux semaines – avant que le calme ne se réinstalle.

En juillet 1981, vous avez mis fin à l’expérience photomaton. Pourquoi?

Alain Baczynsky. J’ai senti qu’il n’était plus nécessaire de continuer. J’étais en quelque sorte arrivé au bout de ma démarche.

Vous avez arrêté l’analyse au même moment?

Alain Baczynsky. Je crois, mais je n’en suis pas certain. Il m’arrive de penser que j’ai arrêté les photos avant d’interrompre ma psychanalyse.

Une chose est sûre: après cette aventure, je suis parti un mois en Israël et j’ai décidé d’y vivre.

Des années plus tard, j’ai refait une analyse, mais cette fois sans recourir aux photos, et elle m’a emmené beaucoup plus loin. J’ai eu l’impression de rentrer dans le fond des choses, véritablement.

Vous aviez parfois des mots violents vis-à-vis de la psychanalyse. Le 18 juillet 1980, vous écrivez: «quand j’entends le mot psychanalyse je sors mon revolver».

Alain Baczynsky. Je pensais alors à la phrase de Goebbels: «Quand j’entends le mot culture, je sors mon revolver.». Mais le rapport entre psychanlyste et patient est un rapport complexe, et plein d’ambiguités.

Quand mon premier analyste m’a vu surgir, 30 ans plus tard, dans son cabinet, il a été quelque peu abasourdi. Je voulais l’informer de la parution du livre et lui proposer d’écrire un article sur le sujet, mais, trop impliqué dans cette aventure, il ne se sentait pas à même de rédiger quoi que ce soit.

Un analyste ne revoit habituellement jamais ses patients, et dans ce contexte-là, sa surprise était d’autant plus grande.

En produisant ces 242 autoportraits, s’est-il finalement passé quelque chose à laquelle vous ne vous attendiez pas?

Alain Baczynsky. Ce livre, bien sûr, auquel j’ai rêvé, à 26 ans, l’espace d’un instant seulement, et qui est à présent sous nos yeux. Je ne pouvais m’y attendre. C’est un agréable et joli coup du destin.

Vos photomatons, conservés au Centre Pompidou, sont devenus une oeuvre d’art à part entière…

Alain Baczynsky. Il paraît, oui.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram