Airs de Paris est une grande exposition dā€™art contemporain. On ne peut que sā€™en rĆ©jouir, tant la place accordĆ©e par le Centre Pompidou Ć la crĆ©ation plastique dā€™aujourdā€™hui reste congrue. La ville, avec Paris comme point de dĆ©part, en est le thĆØme fĆ©dĆ©rateur. La vie urbaine et ses mutations contemporaines sont, Ć lā€™Ć©vidence, au cÅ“ur du travail de nombreux artistes de la scĆØne franƧaise. Cā€™est de ce constat, selon Christine Macel, lā€™une de ses commissaires, quā€™est nĆ©e lā€™exposition anniversaire du Centre Pompidou.

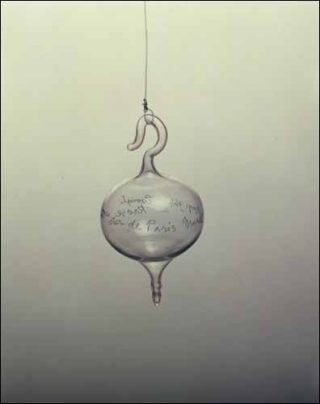

Marcel Duchamp, et sa capsule Air de Paris, quā€™il offrit en 1919 Ć un couple dā€™amis new yorkais, ont fait le reste. Airs de Paris donc, pour commĆ©morer lā€™ouverture du Centre Pompidou, inaugurĆ©, il y a trente ans, avec une monographie de lā€™artiste iconoclaste, dont les ready-made bouleversĆØrent dĆ©finitivement les rĆØgles de lā€™art, et Airs de Paris, comme des ritournelles, plurielles et sages, mais rĆ©solument urbaines.

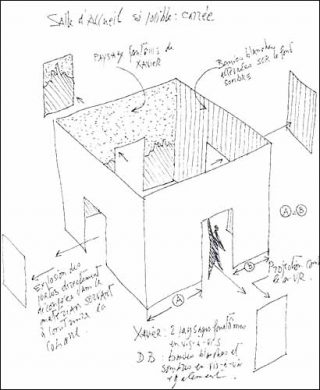

La salle dā€™accueil donne le ton. Ouverte par la Date Painting, blanc sur noir, dā€™On Kawara, du 28 avril 1977, date Ć laquelle lā€™artiste exposait dans un Centre Pompidou tout rĆ©cemment ouvert, ladite capsule, ou, tout du moins, lā€™une de ces rĆ©pliques, trĆ´ne, telle une ampoule sainte, sur fond de paysage silhouettĆ©, qui Ć©voque un square au clair de lune, avec rĆ©verbĆØre ondulant et rhinocĆ©ros, mi-nostalgique mi-fĆ©Ć©rique (Richard Fauguet), sous une pluie battante, et noire de crasse (Michel Blazy).

Soit une installation en nĆ©gatif, autour de la lĆ©gĆØretĆ© ironique, transparente et prĆ©monitoire des circulations Ć venir de lā€™art, du ready-made aidĆ© de Marcel Duchamp, heureusement ponctuĆ©e par la Date Painting dā€™anticipation, blanc sur rouge, dā€™Olivier Babin, du 16 aoĆ»t 2007, jour de clĆ´ture de lā€™exposition.

Entre mĆ©moire et ironie dĆ©sabusĆ©e, noirceur et dĆ©sinvolture, le parcours tortueux, sans doute une Ć©vocation de la complexitĆ© urbaine, propose une succession de rapprochements, qui, sā€™ils fonctionnent plus ou moins, restent souvent lisses et convenus.

Ainsi le sage face Ć face parisien entre les prĆ©lĆØvements photographiques de vitrines occultĆ©es au blanc dā€™Espagne de Bertrand Lavier, et la palissade de chantier, percĆ©e de petites vidĆ©os, qui bruissent de lā€™animation de quelques places publiques, de Raymond Hains.

Plus dĆ©concertant, le rapprochement du mobilier urbain tout droit sorti dā€™un mauvais dĆ©cor de Disneyland, de StĆ©phane Calais, dā€™un prototype de Pentacycle de Vincent Lamouroux, conƧu pour un usage exclusif, et par consĆ©quent fort limitĆ©, Ć la circulation sur le rail de bĆ©ton de lā€™aĆ©rotrain Paris-OrlĆ©ans, qui ne fut jamais mis en service.

Les voies rapides, grises et froides, remodelĆ©es par les couleurs acidulĆ©es des marques commerciales dā€™Alain Bublex, cĆ´toient les intĆ©rieurs lumineux, et vidĆ©s de leurs occupants, de Tatiana TrouvĆ©. Y sont abandonnĆ©s des vestiges dā€™appareillages Ć la rationalitĆ© aussi barbare que mystĆ©rieuse.

Du Paysan de Paris aux Passagers du Roissy-Express, lā€™espace urbain a toujours Ć©tĆ© vouĆ© Ć la traversĆ©e. Fluide et colorĆ©e, par la grĆ¢ce de la camĆ©ra aĆ©rienne, Ć la fois proche et distante, de ValĆ©rie Jouve, elle peut ĆŖtre imaginaire, et en noir et blanc, comme une cabane Ć©clatĆ©e de Daniel Buren, qui phagocyte, sans vergogne, un paysage pixellisĆ© de Xavier Veilhan.

Cā€™est lors de ses traversĆ©es nocturnes que VilleglĆ© arrachait des murs les Ć©paisseurs dā€™affiches superposĆ©es et lacĆ©rĆ©es, qui sā€™estompent dĆ©sormais derriĆØre ce nouveau mĆ©dia urbain de communication que sont les Ā«gratuitsĀ», destinĆ©s Ć accompagner les traversĆ©es souterraines de la ville.

Le Tunnel, ainsi gracieusement mis Ć la disposition du public, par Jean-Luc MoulĆØne, compile les graffitis salaces et autres appels au meurtre, gravĆ©s dans le bĆ©ton dā€™un passage souterrain de Bercy. Le minitel rose des annĆ©es 80, face Ć la noirceur des trĆ©fonds sordides de la ville du XXIe siĆØcle.

Loin de ces interstices urbains, encore propices au retrait, la souris malicieuse des installations faussement interactives de Claude Closky, prĆ©fĆØre dĆ©busquer la vacuitĆ© des discours publicitaires qui saturent et fictionnalisent lā€™espace et le quotidien. Cā€™est par un tĆ©lescopage tĆ©lĆ©visuel de guerre et de glamour, Ć la fois Ć©trange et banal, quā€™Ange Leccia pointe crĆ»ment la dĆ©rĆ©alisation du monde Ć lā€™Å“uvre dans les mĆ©dias.

Avec les matĆ©riaux pauvres et rudimentaires qui ont les siens, Thomas Hirschhorn donne corps Ć une impossible collection. Impeccablement alignĆ©es sur des rayonnages, qui ne demandent quā€™Ć ĆŖtre complĆ©tĆ©s, des mappemondes contusionnĆ©es, dĆ©formĆ©es, dĆ©visagĆ©es, lĆ©gendĆ©es de photos dā€™actualitĆ©, saturĆ©es de destruction et de mort, infiniment et tragiquement interchangeables, imaginent un rĆ©pertoire des meurtrissures toujours recommencĆ©es de la planĆØte. Leur fait face un autre dĆ©ploiement rĆ©gressif de dĆ©bris accumulĆ©s dā€™armes en plastique, et de tanks tremblĆ©s de Gasiorowski. Alors que, dans une arriĆØre-salle obscure, une vidĆ©o en boucle de Thomas Demand Ć©tend Ć lā€™infini lā€™anxieuse et archaĆÆque attente de la catastrophe.

Mais les salles ne sont pas toutes aussi convaincantes, dā€™autant quā€™elles sont thĆ©matisĆ©es, de faƧon un peu artificielle, par des titres et des textes bavards, quā€™il vaut sans doute mieux ignorer. La palme du contestable revenant Ć la salle Ā«IdentitĆ©s et communautĆ©sĀ», qui juxtapose dans un assemblage qui devient pour le coup excluant, et politiquement correct, des Å“uvres, par ailleurs intĆ©ressantes, mais dont on ne perƧoit plus ici que les rĆ©fĆ©rences ethnique ou religieuse.

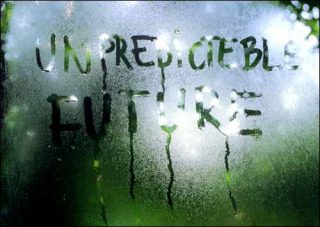

Il y a encore des Å“uvres qui Ć©mergent, Ć lā€™instar des plantes vertes dā€™appartement, emprisonnĆ©es par Mathieu Mercier, dans une moderniste structure de bois mĆ©laminĆ©: la terre pelĆ©e comme une orange par Huang Yong Ping, dont lā€™Ć©corce se dĆ©roule comme une Ć©pluchure, piquĆ©e de prĆ©dictions catastrophistes, pour les quatre prochaines dĆ©cennies, quand, sur une vitre embuĆ©e de Mircea Cantor, sā€™Ć©vapore Ā«lā€™imprĆ©visibilitĆ© du futurĀ»; une ville de prĆ©dateurs, qui, sous lā€™Å“il de la camĆ©ra dā€™Ange Leccia, dĆ©busquent leurs proies fĆ©minines Ć la lampe de poche, dans les replis obscurs des arriĆØre-cours du monde; ou encore, les maisons de marbre incurvĆ©es et aveugles de Louise Bourgeois, cernĆ©es des rĆŖves fragiles de Koo Jeong-a, croquĆ©s au stylo bleu sur papier rose.

Mais le repli de Nan Goldin, recluse dans une piĆØce sans ouverture, Ć©touffĆ©e de souvenirs et de bigoteries en tout genre, qui piĆØge le visiteur dans une impasse, est soudain trĆØs inquiĆ©tant, et jette le doute sur lā€™ensemble dā€™un parcours, qui aura finalement Ć©tĆ© sans surprise, ni prise de risque.

Et ce nā€™est pas la partie de lā€™exposition consacrĆ©e Ć lā€™architecture et au design, qui peut inverser cette sensation. Dans une salle appendice, lā€™Ć©chantillonnage, apparemment arbitraire, dā€™utopies et dā€™expĆ©rimentations diverses, tourne le dos aux prĆ©occupations inquiĆØtes des artistes, alors mĆŖme que leur prĆ©sentation mime lā€™installation artistique, au point de faire douter de la substance mĆŖme des propos.

AprĆØs le passage sous le discret nĆ©on bleu Exit, dā€™Abdel Abdessemed, dont il a joliment fait tomber la barre du Ā«tĀ», le retour sur le parvis du Centre, dans la chaleur moite dā€™un mois dā€™avril trop chaud, est dĆ©concertant. ScĆØne privilĆ©giĆ©e de toutes les collisions et disjonctions urbaines, sociales, et culturelles, dā€™une mĆ©galopole ā€” comme Jean-Luc MoulĆØne les avait magistralement rĆ©pertoriĆ©es pour DĆ©position, exposĆ©e au MAM de la Ville de Paris, il y a dix ans dĆ©jĆ ā€”, le spectacle parisien fait pĆ¢lir Airs de Paris.

Gordon Matta Clark qui perƧait en 1974 deux immeubles mitoyens du Centre alors en construction pointait magistralement le devenir musĆ©al dā€™un quartier jusquā€™alors populaire. La deuxiĆØme salle de lā€™exposition lui rend dā€™ailleurs un juste hommage, avec des remix de Pierre Huyghe et Rirkrit Tirananija, et surtout une percĆ©e de Carsten Hƶller, effectuĆ©e dans le corps mĆŖme de la scĆ©nographie dā€™Airs de Paris: un interstice qui va sā€™Ć©largissant depuis lā€™intĆ©rieur jusquā€™Ć une baie vitrĆ©e qui ouvre sur le paysage parisien. Un geste magnifique, Ć la limite de la visibilitĆ©, qui travaille cet Ć©tat propre Ć la dĆ©ambulation urbaine, oscillant entre voyeurisme et distraction.

Cā€™est aussi une invitation Ć expĆ©rimenter les traversĆ©es de la ville rĆ©elle, proposĆ©es par Anri Sala, Marcelline Delbecq et Rainier Lericolais, en taxi ou Ć pied, un MP3 sur les oreilles, dĆ©bitant les bandes son concoctĆ©es par les artistes, et tĆ©lĆ©chargeables gratuitement sur le site du Centre Pompidou. Une ouverture indĆ©niable Ć lā€™air du temps, aux ritournelles et autres remix dā€™aujourdā€™hui, et Ć des Å“uvres activables Ć volontĆ©, immatĆ©rielles et gratuites, qui font du rĆ©el lā€™objet mĆŖme de lā€™expĆ©rience esthĆ©tique.

Exposition Airs de Paris

HeHe

ā€” Champs dā€™ozone, 2006. Ɖtude prĆ©paratoire conƧu pour lā€™exposition Ā«Airs de ParisĀ». Montage photographique.

ā€” Champs dā€™ozone, 2006. Ɖtude prĆ©paratoire conƧu pour lā€™exposition Ā«Airs de ParisĀ». Montage photographique.

Gilles ClƩment

ā€” Friche de Nanterre, 2006. Photographie.

Guillaume Leblon

ā€” April Street, 2002. Film 16 mm en couleur 8. Silencieux.

Gordon Matta-Clark

ā€” Conical Inter-Sect, (Etant dā€™art pour locataire, Quel Con, Quel Can ou Call Can) ,1974. Film 16mm couleur. Silencieux. 18ā€™40ā€¯.

SaĆ¢dane Afif

ā€” National (Los Angeles), 2002. Fripes cousues. 190 x 130 cm .

Marcel Duchamp

ā€” Air de Paris, 1964. Verre et bois. 14,5 x 8,5 x 8,5 cm. RĆ©plique rĆ©alisĆ©e sous la direction de Marcel Duchamp par la Galerie Schwarz, Ć Milan, en 1964. Original crĆ©Ć© Ć Paris, en dĆ©cembre 1919. QuatriĆØme version du ready-made.

Jean-Claude Planchet

ā€” Sans titre, 2006. Tirage numĆ©rique couleur. 80 x 117 cm. Production du Centre Pompidou pour lā€™exposition Ā«Airs de ParisĀ».

Mircea Cantor

ā€” Sans titre (Unpredictable Future), 2004. Caisson lumineux. 60 x 80 cm.

Adel Abdessemed

ā€” Zen, 2000. VidĆ©o couleur. 1ā€™33ā€¯ en boucle.

ValƩrie Jouve

ā€” Sans titre (Les Personnages), 1998-1999. Photographie couleur. 100 x 130 cm.

Ange Leccia

ā€” Ruins of Love, 2005. Arrangement vidĆ©o, couleur. 6ā€™ en boucle. Sonore.

Zaha Hadid

ā€” Chef de projet StĆ©phane Hof, 1999 ā€“ 2001. Vue aĆ©rienne du terminal multimodal Nord de Hoenheim. Strasbourg.

Thomas Demand

ā€” Tunnel, 1999. Film 35 mm. Loop. 2 min. Dolby SR.

Didier Fiuza Faustino

ā€” Installation ZNS (Zentralnervensystem), 2006. Commande particuliĆØre de Marc et JosĆ©e Gensollen. Structure en alliage dā€™aluminium anodisĆ© noir. Polyester enduit de polyurĆ©thane noir, sangles de suspension.

Louise Bourgeois

ā€” The Curved House, 1990. Marbre. 35,5 x 93,9 x 33 cm.

Bertrand Lavier

ā€” Chuck Mc Truck, 1995. Skateboard, bronze patinĆ©. 66 x 80 x 26 cm.

Philippe Rahm

ā€” Diurnisme, 2006. Installation Ć la Galerie Laurin, ZĆ¼rich, Ć lā€™origine du projet du mĆŖme nom conƧu pour lā€™exposition Ā«Airs de ParisĀ».

Daniel Buren et Xavier Veilhan

ā€” La Cabane Ć©clatĆ©e aux Paysages FantĆ´mes, 2006 ā€“ 2007. Travail situĆ©. Production du Centre Pompidou pour lā€™exposition Ā«Airs de ParisĀ».

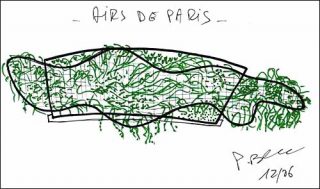

Patrick Blanc

ā€” Projet dā€™installation pour lā€™exposition Ā«Airs de ParisĀ», 2007.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram