Derrière le titre codé de l’exposition, «8 +/- 2», se cache une référence tout aussi impalpable que mystérieuse pour le spectateur. En effet, le commissaire Azad Asifovich, à qui la galerie Mansart a donné carte blanche pour cet accrochage, se propose de dialoguer avec un film expérimental russe du début du XXe siècle, 11 520, réalisé par la cinéaste Anna Guenrikhovna à la fin de ses études – 8 minutes (soit la durée du film) x 24 images/secondes = 11 520. Or nulle trace de ce film n’est à la portée du spectateur, que ce soit en marge de l’exposition, sur Google, Wikipedia ou Youtube. Dès lors, si la référence principale sur laquelle repose l’exposition nous reste irrémédiablement inconnue, comment évaluer les liens que le commissaire aura tissés entre le film d’Anna Guenrikhovna et les œuvres sélectionnées? On nage en plein flou artistique…

Ainsi, on n’est pas véritablement en mesure de saisir l’enjeu du film d’Anna Guenrikhovna, et par conséquent celui de l’exposition, puisque l’on se trouve dans l’incapacité, par exemple, à confronter les œuvres sélectionnées au film expérimental russe. Seules quelques lignes de résumé proposées par l’auteure Anne Kreis, qui a rédigé une courte biographie d’Anna Guenrikhovna pour l’occasion, nous sont données: une petite fille recherche son chat, mais découvre au cours de sa quête des objets qui la mèneront vers la trace de son père disparu. Hormis cette thématique autobiographique (le père de la réalisatrice a été porté disparu suite à la bataille de Stalingrad), ou le fait qu’Eiseinstein avait adoubé ce film, contrairement aux autorités russes qui le critiquèrent vertement à cause de son «caractère trop personnel» et «intentionnellement incompréhensible», on ne saura rien de plus concernant le contenu de l’œuvre d’Anna Guenrikhovna.

Anne Kreis nous signale toutefois que le film suit une «narration linéaire et quasi aléatoire». Or tel semble être justement l’écueil de l’exposition: trop peu d’éléments nous sont fournis pour saisir la trame de l’accrochage et les liens existant entre les œuvres présentées. Tout se passe comme si l’exposition n’avait pas véritablement de fil directeur, ou comme si celui-ci ne nous était pas vraiment rendu accessible. Alors, ce fil conducteur n’est-il que fortuit? N’obéit-il qu’à une impulsion purement subjective provenant du commissaire (impulsion qui, au demeurant, n’est pas explicitée vu que l’on ne nous livre volontairement aucune note explicative sur le choix des œuvres)?

Faute d’un outillage conceptuel fiable pour nous aider à structurer l’exposition, on est sommé de tracer notre propre chemin. On tente alors de lancer quelques ponts entre les œuvres des neufs artistes représentés. La proposition d’Anne Deguelle, qui esquisse les lignes d’un journal intime (Diary Notes Murales), nous semble à la fois la plus consistante et la plus aboutie. Des correspondances formelles se tissent entre les nombreux éléments organiques de cette composition murale: ils peuvent tout à la fois être contemplés individuellement, créer des séquences, ou être lus dans leur ensemble, linéairement. Brindilles, bâtons et fils électriques multicolores s’entrelacent. Fleurs séchées, feuilles d’or, ossements et mues de serpent scandent l’installation, ou font écho à la poutre dorée d’Ekaterina Vasilyeva qui entrave un peu plus loin le parcours de l’exposition.

«To tell my Story», lit-on dans les éclats lumineux d’un néon. «Infimes particules carbonisées», décrypte-t-on ailleurs. Une noix gît comme un œuf, symbole du commencement de la vie. Evor, quant à lui, nous invite à garder la tête dans les étoiles, et à observer des graines hermaphrodites à travers une lunette astronomique, comme s’il s’agissait des premiers atomes ou de la matière première se trouvant à l’origine de l’univers. Narrer l’histoire du monde ou nos propres trajectoires chaotiques, à l’instar d’Anna Guenrikhovna qui cherche à retrouver son passé à travers les expérimentations de 11 520: tel pourrait être finalement l’un des principes de l’exposition. Car l’histoire est un fil que l’on tire, à l’image du fil de cuivre entortillé de Virgile Fraisse, qui rappelle aussi bien la forme enroulée des séquences génétiques que les oscillations de nos propres vies.

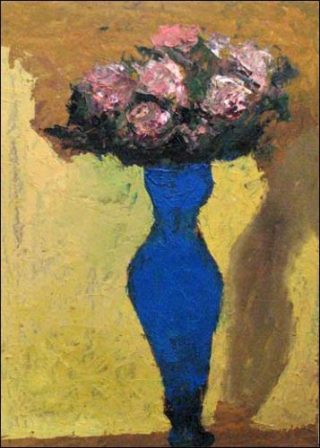

Nos histoires n’auraient donc rien de linéaire, à l’image de l’existence d’Oksana Shachko, qui se voulait religieuse mais embrassa finalement des études de philosophie avant de participer au mouvement des Femen, et de composer de fausses peintures orthodoxes dont les dorures évoquent les feuilles d’or d’Anne Deguelle. La vie se déploierait donc comme un rameau, une arborescence, à l’instar des bouquets que Niyaz Najafov compose frénétiquement chaque jour. Elle serait porteuse d’une multitude de tendances, de potentialités, comme le suggère Elizaveta Konovalova qui, en hachurant un livre de Nabokov, Camera Obscura, n’en fait ressortir qu’une seule et unique phrase disséminée dans l’ensemble du roman.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram